©東京都水道局 提供

標高差を利用し、自然流水で水を運んでいた

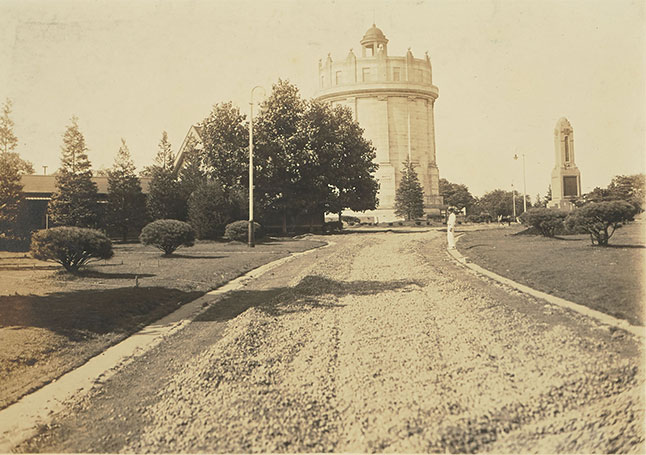

駒沢給水所は、1900年代の東京の人口急増に伴い、安全な飲料水の確保が社会的課題となる中、1924年に建設されました。当時の渋谷町(現在の渋谷区)の生活用水を安定的に確保する目的で造られ、東京の近代水道整備の一端を担う施設となりました。

中世ヨーロッパの趣を持つこの2つの巨大な塔は、最上部に王冠を思わせる装飾が施され、トラス橋で結ばれています。この特徴的なデザインは地域景観の象徴となり地元の文化や記憶と深く結びついた存在となりました。水道施設としての歴史的価値だけでなく、散策や写真の名所としても親しまれ、桜新町の街並みに豊かな表情を添えています。

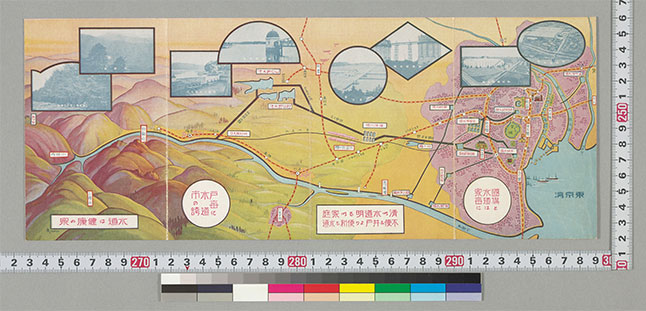

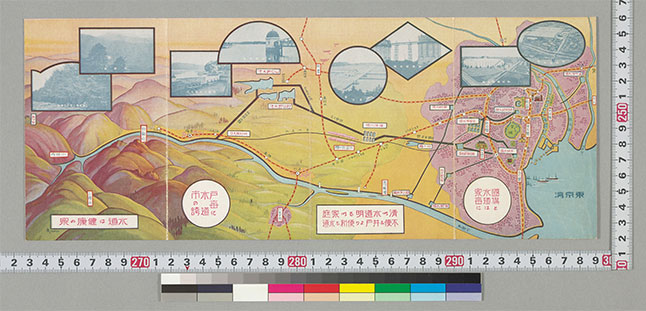

当時の(もしくは計画されていた)東京水道の水源からの流れを浄水場、給水所などの写真も用いて表したもの ©東京都水道歴史館 提供

駒沢給水所は、多摩川の伏流水を水源とする砧下浄水所から送水された水をポンプで2基の配水塔に貯留し、自然流下で渋谷区方面に配水していました。駒沢給水所あたりは標高46メートルと、世田谷区内では標高が高い地域です。渋谷町の最高標高地が約36mなので、その標高差を利用して自然流下で水を運ぶことができたそうです。

単なる水道施設以上の美しい建造物として存在感を放つ

当時、この工事は大規模かつとても先進的なもので、その指揮を執ったのが、「近代水道の父」と呼ばれる工学博士の中島鋭治でした。中島博士は3年にわたり欧米で橋梁工学・衛生工学の先進的知識を徹底的に学びました。上下水道が都市衛生に果たす役割を学んだ経験をもとに、東京の水道改良計画で衛生面を重視し、清潔な水の供給、浄水技術の導入など、日本の近代都市における衛生水準の向上に貢献しました。

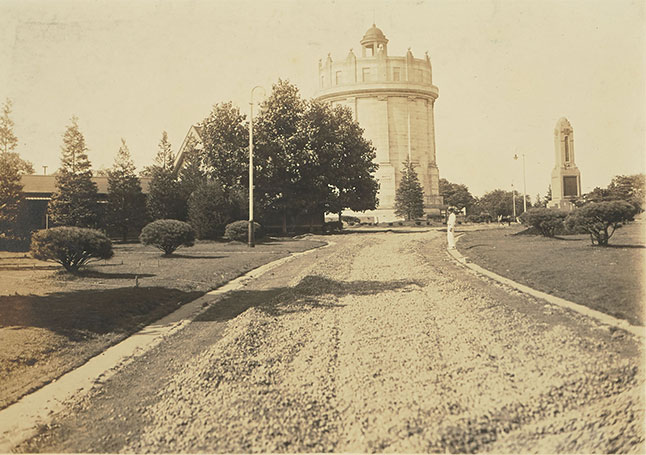

配水塔の高さは約30メートル、直径は約15メートル ©東京都水道歴史館 提供

駒沢給水所の配水塔は、単なる水道施設という枠を超えた美しい建造物としても存在感を放っています。中世ヨーロッパのお城のような外観デザインも、欧米留学を経験した中島博士ならではの設計なのだとか。土木建築の中に美しいデザイン性を取り込んだ駒沢給水所の配水塔は非常に貴重なものとされています。当時は周囲に高い建物もなく、配水塔はとても目立ち、地域のシンボル的な存在でした。

1984年には「せたがや百景」に選ばれました。さらに2002年には、配水塔の近隣に住んでいる人たちが中心となって「駒沢給水塔風景資産保存会」(愛称「コマQ」)が発足され、「せたがや地域風景資産」にも選定されました。

今では配水塔は住宅街に埋もれているが、建造された当時は周辺に高い建物もなく圧倒的な存在感を放っている ©東京都水道歴史館 提供

配水塔最上部には、王冠の装飾球のようなものがついています。当時は薄紫色のガラス製だったそうですが、老朽化と破損のため、2003年の改修工事の際に新しい素材の装飾球に取りかえられました。取り外された旧装飾球のひとつは世田谷区の「弦巻区民センター」で見ることができます。

工事期間中の1923年には関東大震災が起きましたが、配水塔に大きな損害はなかったそうです。さらに2011年の東日本大震災の時も損壊はなく、震災後に行われた耐震性の詳細な調査によっても問題は全く見つからなかったそうです。

これは、設計者たちが当時としては最新の構造理論と施工技術を駆使したことが理由と考えられます。具体的には、配水塔が地震に対して耐性が高い鉄筋コンクリート造りであること。重心が低い段階的剛性設計になっていること(塔の上部は軽く、下部は厚い壁で支える設計)。円筒形で地震時の揺れを均等に受け止めやすく耐震性の高い形状であることなどがあげられます。

塔の最上部には王冠のような装飾電球が付けられ、トラス橋で両塔が結ばれている ©東京都水道局 提供

今なお災害時の応急給水槽として大切な役割を担い続けている

現在は、施設の老朽化に伴い給水所としての機能は休止していますが、災害時の応急給水槽として活用しています。たとえ現役を退いても、駒沢給水所の配水塔は今もなお大切な役割を担い続けているのです。

敷地内には、配水ポンプ室や記念塔など多くの歴史的な建造物が残されている ©東京都水道局 提供

新桜町さくらまつり(毎年4月)、水道週間(毎年6月1日~7日)、都民の日(10月1日)、年末年始(12月31日~1月3日)の期間中は、配水塔の照明を限定して点灯しています。派手なライトアップのようなものではありませんが、闇に包まれた塔の頂で王冠の装飾だけが静かに輝く様はとても幻想的です。期間中その風景をひと目見ようと、土木産業遺産を愛する人たちが撮影に訪れるのだとか。密かに人気のスポットとなっているのです。

残念ながら、駒沢給水所は現在はセキュリティ上の理由から一般公開されていませんが、桜新町に立ち寄りの際は、ぜひ駒沢給水所を探してみてください。街角の向こうにそっと姿をのぞかせるお城のような配水塔。全貌は見えなくとも、そのたたずまいは町の風景として歴史と品格を与え続けてくれます。

※現在、駒沢給水所は一般公開していません。

取 材 文 合同会社まちとこ

取材協力 東京都水道局

![]()