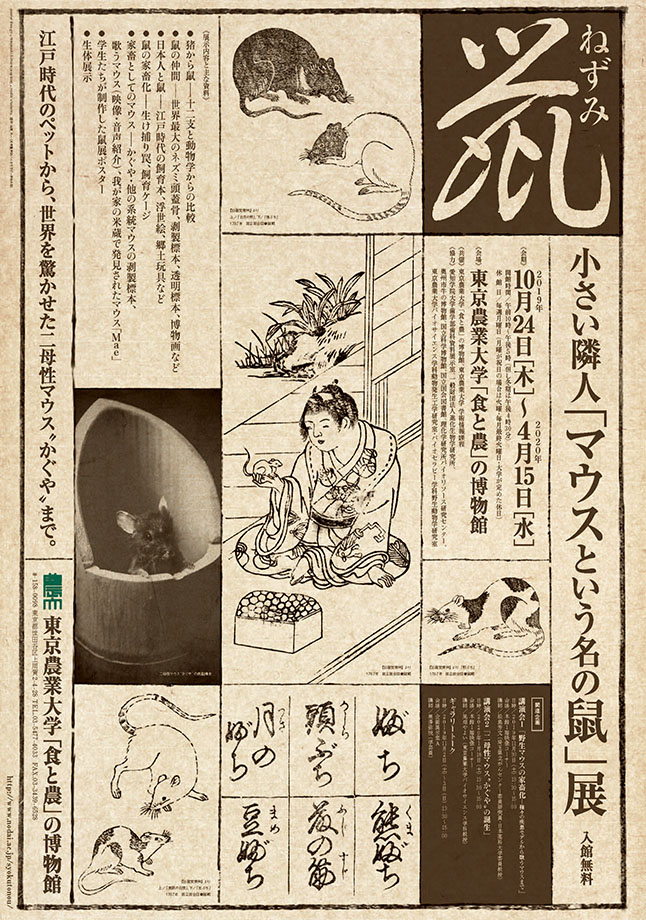

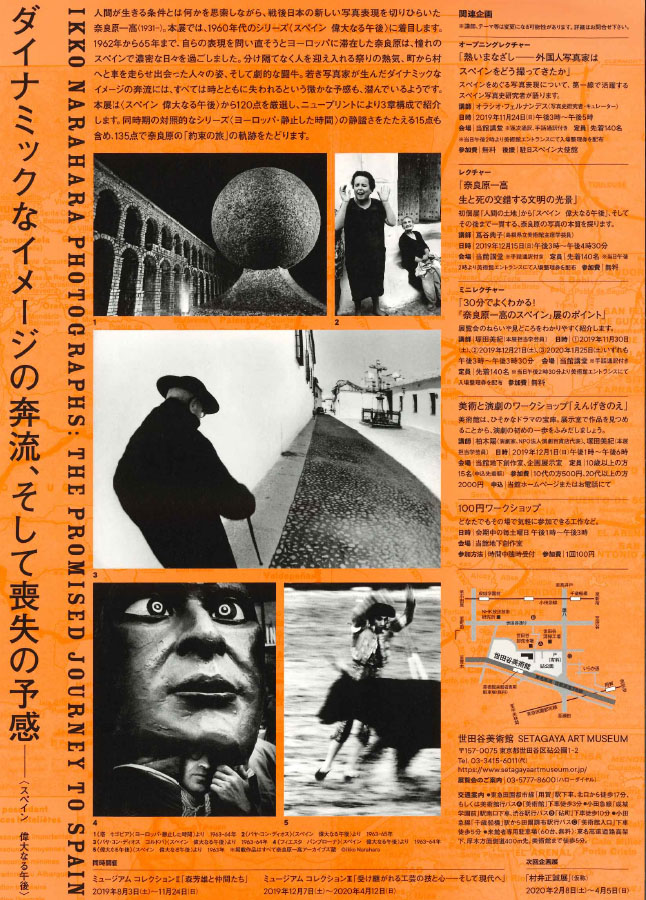

奈良原一高のスペイン―――約束の旅

ダイナミックなイメージの奔流、そして喪失の予感―――〈スペイン 偉大なる午後〉

戦後日本の新しい写真表現を切り開いた奈良原一高。

これまでほぼ取り上げられることのなかった1960年代のシリーズ、

〈スペイン 偉大なる午後〉に注目します。

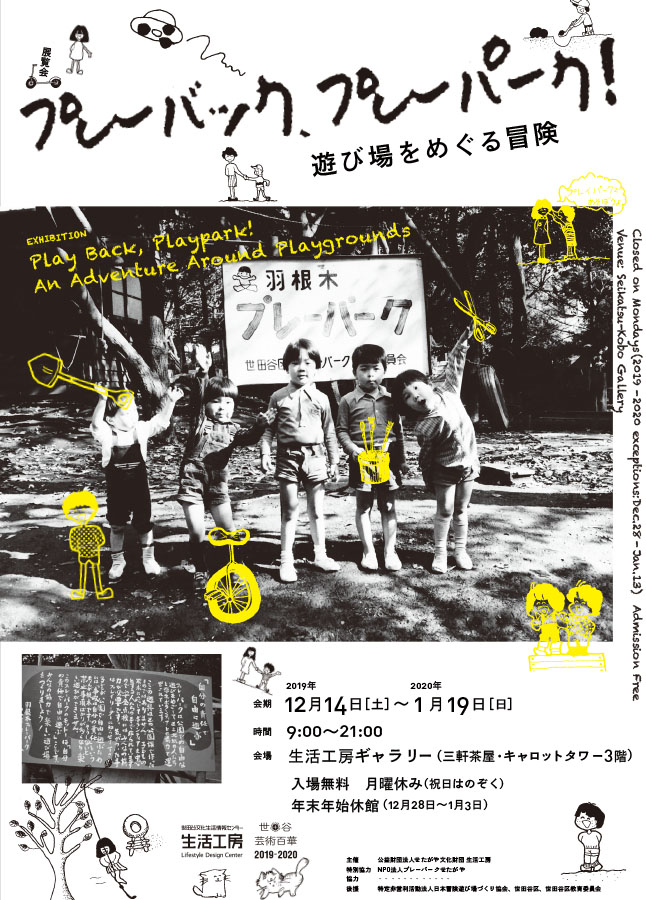

1962年~65年、ヨーロッパで自らの表現を問い直す旅に出ていた奈良原。

幼い頃に暮らした長崎の町への愛着から、憧れをはぐくんでいたスペインに3度も訪れ、5か月あまりを過ごし、自ら「約束の旅」と名づけた道のりの痕跡として数々の作品にしました。

当時、過渡期にあったスペイン社会は、観光客誘致に乗り出し、中世の面影をそのまま残す村々でも変化が始まっていました。

(どこか、今の日本と重なります…)

奈良原の写真は、そんなスペインの人々の暮らしも文化もいずれ姿を変え、失われてゆくとひそかに予感しながら撮られたものでもあります。

それは、人々の生きざまへの共感と、歴史や文学、美術をめぐる思索に裏打ちされた類まれな想像力とが生み出した「ダイナミックなイメージの奔流」というにふさわしいものです。

また、奈良原一高とともに写真集や数々の作品を産み出した、グラフィックデザイナーの勝井三雄に注目し、実験精神に富んだふたりのコラボレーションの特別展示もあります。

ざらりとした手触りが伝わりつつも、スタイリッシュでモノクロームな表現は、

今のツルツルキラキラ光り輝く、デジタル感覚な私たちの脳裏に突き刺さり、

それが何だか上手く摑みきれないが、確かに我身の奥深くに潜在している、

或る感覚に揺さぶりを掛けてくるのです。

◆展示会場構成

プロローグ「遠い都市」 シリーズ〈ヨーロッパ・静止した時間〉より15点

第1章 祭り シリーズ〈スペイン 偉大なる午後〉より「フィエスタ」

第2章 町から村へ シリーズ〈スペイン 偉大なる午後〉より「バヤ・コン・ディオス」

第3章 闘牛 シリーズ〈スペイン 偉大なる午後〉より「偉大なる午後」

特別展示 奈良原一高と勝井三雄 写真集『スペイン 偉大なる午後』を中心に

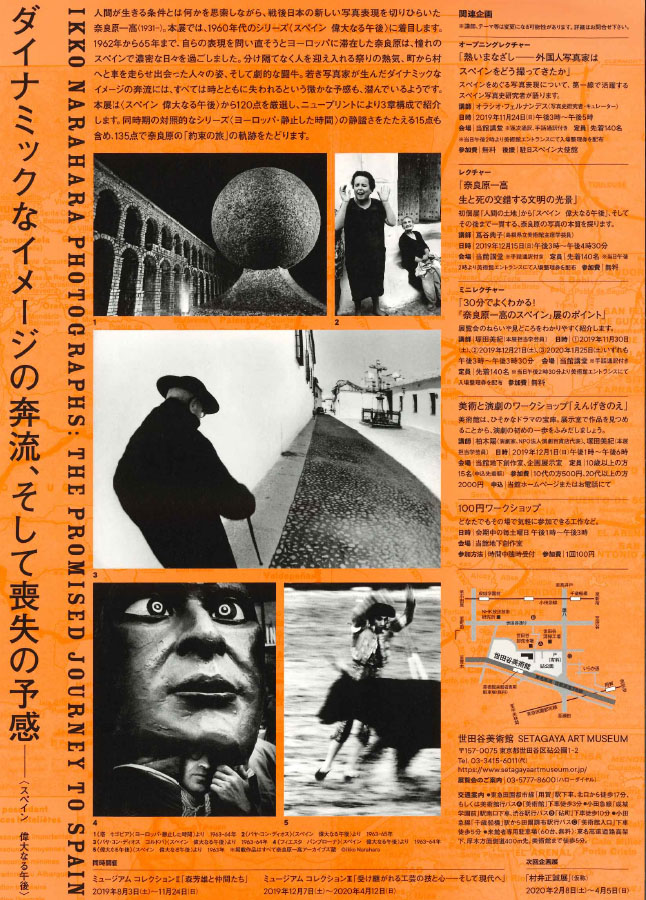

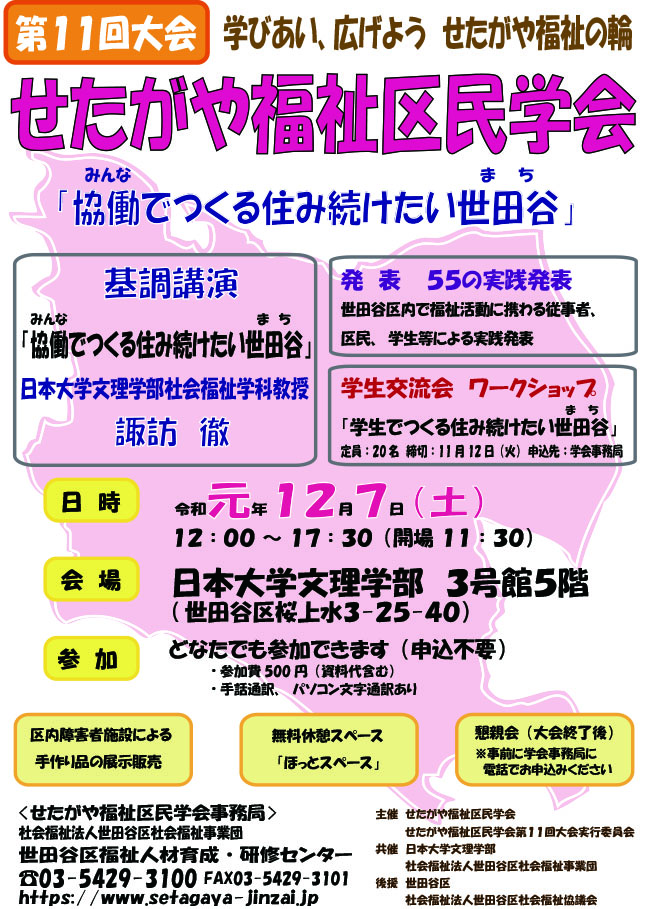

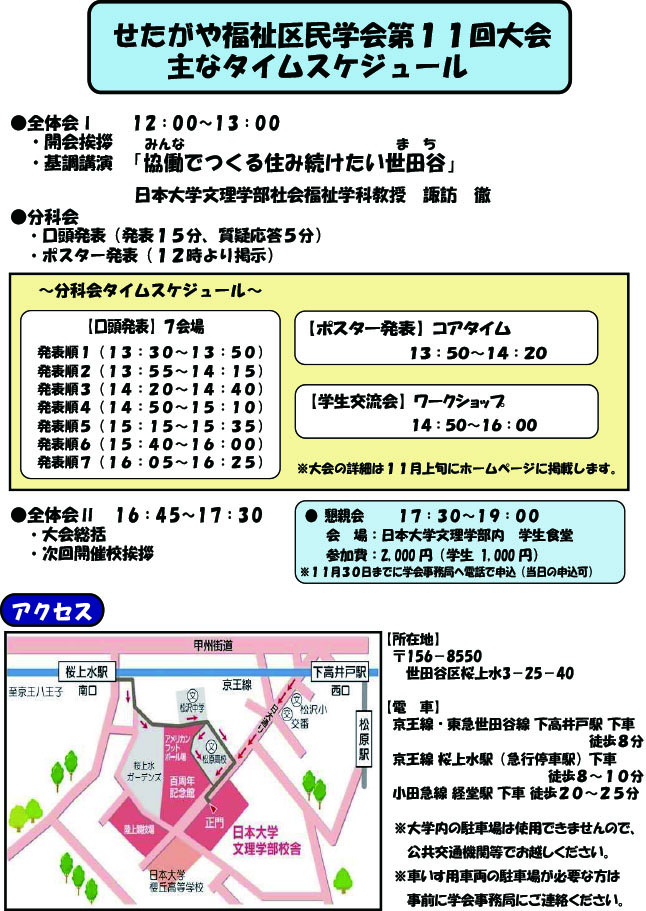

◆日時 2019年11月23日(土・祝)~2020年1月26日(日) 10:00~18:00 (入場は17:30まで)

◎休館日 毎週月曜日、および年末年始(2019年12月29日(日)~2020年1月3日(金)

※ただし2020年1月13日(月・祝)は開館、翌1月14日(火)は休館。

◆観覧料 一般1,000 (800)円、65歳以上800(600)円、大高生800(600)円、中小生500(300)円 ※( )内は20名以上の団体料金。

※障害者の方は500円。小中高大生の障害者の方は無料、介助者(当該障害者1名につき1名)は無料。

※リピーター割引=会期中、本展有料チケットの半券をご提示いただくと、2回目以降は団体料金でご覧いただけます。

◆会場 世田谷美術館1階展示室 (世田谷区砧公園1-2)

◆主催 世田谷美術館(公益財団法人せたがや文化財団)

◆後援 世田谷区、世田谷区教育委員会、駐日スペイン大使館、公益社団法人日本写真家協会、公益社団法人日本写真協会、インスティトゥト・セルバンテス東京

◆特別協力 奈良原一高アーカイブズ

◆協力 株式会社クレヴィス、株式会社写真弘社

◆助成 芸術文化振興基金

◆協賛 株式会社ニコン、株式会社ニコンイメージングジャパン

◆問合せ先 世田谷美術館 TEL 03-5777-8600 (ハローダイヤル)

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/

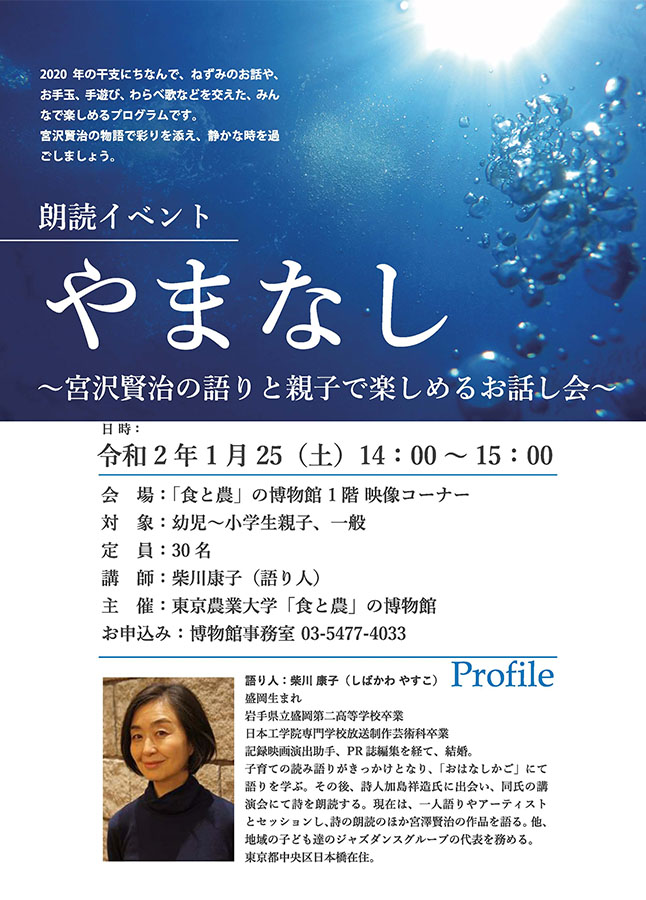

◆関連企画

・レクチャー「奈良原一高 生と死の交錯する文明の光景」

初個展「人間の土地」から「スペイン 偉大なる午後」、そしてその後まで一貫する、奈良原写真の本質を探ります。

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/event/detail.php?id=ev00933

・ミニレクチャー「30分でよくわかる!「奈良原一高のスペイン」展のポイント」

展示のねらいや見どころをわかりやすく紹介します。

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/event/detail.php?id=ev00934

・美術と演劇のワークショップ「えんげきのえ」

美術館は、ひそかなドラマの宝庫。展示室で作品を見つめることから、

演劇の初めの一歩をふみだしましょう。

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/event/detail.php?id=ev00935

・100円ワークショップ「モザイコ・エスパニョール」

今回は、タイルとモザイクをつかって、スペイン風のオーナメントを作ります。

https://www.setagayaartmuseum.or.jp/event/detail.php?id=ev00936

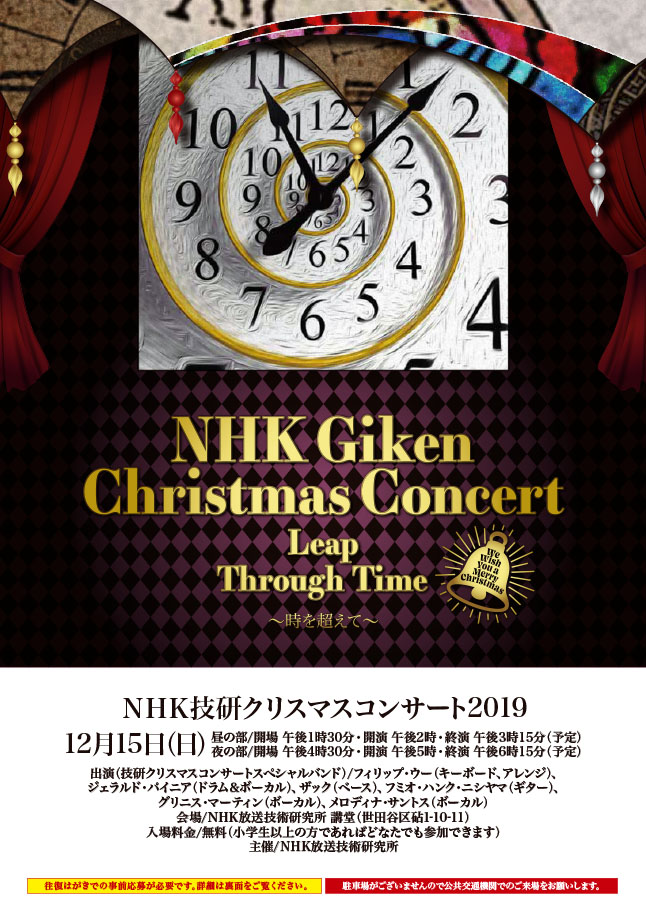

・クロージングイベント

待望の来日!スペインのギターデュオ アモス・ロラ&ハコ・アベル

12月15日(日)より世田谷美術館HP又はお電話にて予約開始。

※料金など詳しくはお問合せください。

◆ミュージアムショップ

企画展図録のほか、これまでの奈良原一高の写真集等と、彩り鮮やかなスペインの雑貨(器やお菓子等)もあります。

※数に限りがあります。お早めに。

◆館内レストラン「ル・ジャルダン」企画展コラボメニューのご案内

写真展を観終わった後は、併設レストラン「ル・ジャルダン」の期間限定コラボメニュ―で、スペインの熱い風の余韻を堪能しませんか。

今回はスタイリッシュなモノクロ―ムの世界から刺激を受け、

食前酒サングリアの紅から始まり、海老やイベリコ豚、ローストビーフ、パエリヤ、オムレツ等の料理を視覚的にあふれる彩りとして、新鮮な野菜等で華やかに演出。

フレンチながらスペインのテラスにいるような錯覚に。

デザートは三種類。違う食感を堪能し、至福のひと時へ。

おすすめは今回、特別に取り寄せた、限定数のワインとスパイス香るスペインビール。

冬、季節うつろう砧公園の景色を眺めるテーブルは、あなたが描く〈スペイン―約束の旅〉へと誘うことでしょう。

コラボメニュ―はこちら↓

https://www.setagaya.co.jp/le_jardin/information/667

レストラン「ル・ジャルダン」HP

https://www.setagaya.co.jp/le_jardin/