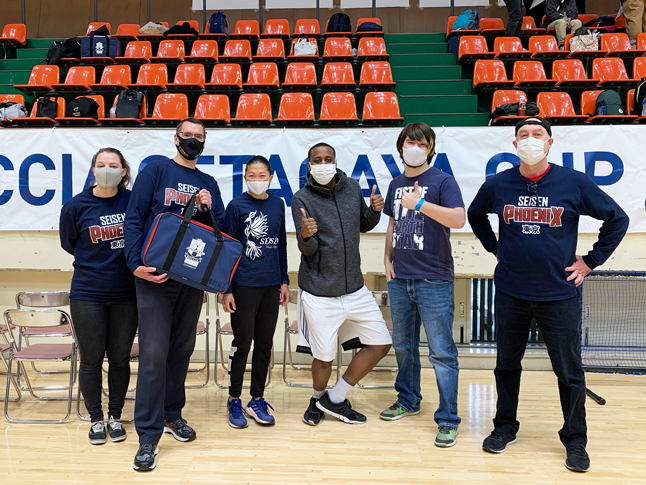

◆世田谷区に暮らす様々な人たちが国際交流する「クロッシングせたがや」オープン!

現在、世田谷区には2万3千人弱の外国籍の方々が暮らしています。(2020年7月現在)

東京2020大会を契機に外国人の方と身近な場所で、日々のあいさつや言葉を交わすことになるかもしれない…そんな変化を迎えています。世田谷では国際理解などの多文化共生社会の実現のため、2020年6月、三軒茶屋キャロットタワー2階に「せたがや国際交流センター(クロッシングせたがや)」がオープンしました.

◆せたがや国際交流センターのサービス

世田谷区に暮らす外国人の皆さんの「知りたい」「困った」「友達が欲しい」といった声に対して、暮らしに役立つ相談窓口の紹介や情報提供、国際交流や多文化共生に興味のある方を活動団体につなげるサービスを提供していきます。具体的には、外国人との交流を希望する人や、多様な文化に興味ある方、在住外国人や留学生の方で日本人と交流したい方、日本の文化をもっと知りたい方等が交流できる場をつくっていきます。

- 暮らしに役立つ情報を提供

- 地域で活動する団体の紹介

- 困りごとの相談や窓口をご案内

◆国際交流、多文化共生を応援する講座。

様々な国や地域の文化や生活のちがい、考え方のちがいを学ぶ講座をおこなっていきます。また、外国人の方に対して、中級程度の日本語コミュニケーション講座を提供します。

◆世田谷らしい国際交流・多文化共生の“プラットホーム”

同センターは、世田谷線三軒茶屋駅改札そば、八角形の施設の外階段を上がった2階にあります。

入口の左手に受付、真ん中には大きなテーブルがあります。センター内にある関連書籍や資料の閲覧ができ、Wi-Fi環境も整っているので、ご持参されたパソコンやスマートフォン等で、様々な情報検索もゆったりとできます。

同センター久末さんは、

「ちょっと困ったことがあっても区役所に聞きにいくほどではない、また、昼間の時間がとれない、といったときに土日もあいていますし、メールでもご相談を受けていますので活用してほしいと思っています。また、世田谷区の国際交流って何をやっているんだろう、自分でもなにかできないだろうか、といった方もいらしています。そうした方には世田谷区の姉妹都市との交流や小中学生の海外派遣や受け入れの情報、また、区内で活動している団体のご紹介を行っていますのでお気軽にご利用いただければ」と皆さんをお待ちしています。

また、外国人の方に対して、ちょっとしたお手伝いの申し出や、ボランティア活動のお問合せもあるそうです。

同センターの岡田さんは

「『外国籍家庭で、お子さんに学校から配布された日本語のお知らせを読んで通訳する』というような、ささやかなことでもお手伝いになります。ボランティア活動は地域で暮らす外国籍のご家族には心強く、世田谷らしい国際交流や多文化共生が生まれるきっかけになりそうです。」

と笑顔で話されます。

今、コロナ禍で社会が大変な時期だからこそ、日本人と外国人の方々が互いに手を取り合って安心して暮らしていくためのプラットホームの場となりそうです。

◆ せたがや国際交流センター Crossing Setagaya より

Newly opened Setagaya Intercultural Center, Crossing Setagaya is the place to support foreign residents living in Setagaya by providing useful information in your daily life. We offer free consultation services in person, via mail form in our website or on the phone. Feel free to contact us. See you at Crossing Setagaya in Carrot Tower!

新しくオープンした、「せたがや国際交流センター (クロッシングせたがや)」は、世田谷に暮らす外国人の皆様の生活に役立つ情報を提供する場です。 私たちは、ウェブサイトのメールフォームまたは電話などでも、無料の相談サービスを提供しています。 お気軽にお問い合わせください。 キャロットタワーの「クロッシングせたがや」でお会いしましょう!

◆開設時間

火曜日~日曜日 10:00~18:00 (月曜日・年末年始休み)

◆対応言語

日本語・英語

その他の言語については、翻訳機をとおしてお話しします。