「MOVING MUSIC」~いしんでんしん8~

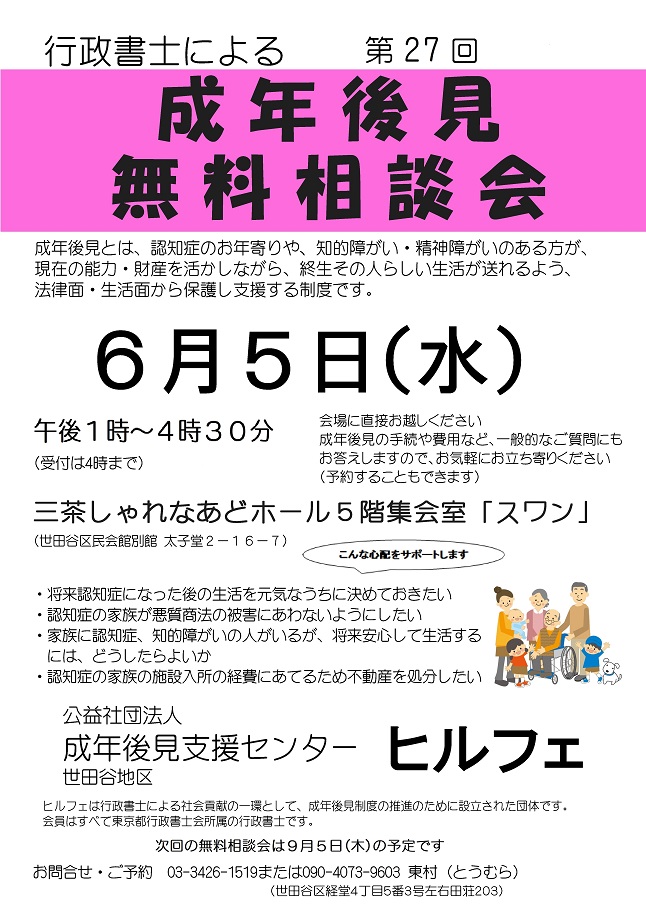

10/26、10/27 「萩・世田谷幕末維新祭り」の日程に合わせ、萩と世田谷にゆかりあるアートとものづくりクラフトイベントを開催します。

【イベントタイトル】「MOVING MUSIC」 ~いしんでんしん8~

【日 時】2019年10月26日(土曜日)、10月27日(日曜日)

10:00~16:00

※プログラムにより開催日時が異なります。

【会 場】松陰PLAT 前スペース(世田谷区世田谷4-13-20)

【主 催】MOVING MUSIC

【内 容】山口県、世田谷区の関連によるアートやイラストレーションやクラフト等の作品披露、

イラストレーターによる似顔絵製作などのオリジナルクラフトをつくるイベント

・イラストレーター・フジコの消しゴムハンコのコーナー

・古社工芸製作による実際に触れられる!『萩城下町絵図』(安政元年~2年)木製パズル披露

・お城の模型紙工作型紙提供・簡単ミニお城紙模型を作ろう

他各種プログラム。

※プログラムの詳細などは以下の公式WEBサイト内・SNSで更新します。

【参加費】無料 ※一部有料のプログラム有

【お問い合わせ】下記、MOVING MUSIC 公式WEBサイトまでお問い合わせください。

【URL 】https://movingmusic-mm.com/

◆「MOVING MUSIC」 ~いしんでんしん~ とは

山口県と世田谷区を結び、望郷と情熱を込めてお届けする『山口県+世田谷の交歓イベント』です。

今年度は、山口県、世田谷区に関連があるアートやイラストレーションやクラフト等の作品披露、イラストレーターによる似顔絵製作など、[オリジナルクラフトイベント]を第28回「萩・世田谷 幕末維新祭り」と同日開催いたします。

「MOVING MUSIC」は、山口県萩市、萩・明治維新150年記念事業実行委員会主催の『萩・魅力PR大使』として任命されました。

明治維新胎動の地・萩の魅力を『以心(維新)伝心』地域活性活動に尽力させていただきます。