閑静な住宅街の地下に広がるアクリル工場へ

暖かな日差しが緑道に木漏れ日を落とすある日の午後、池尻の工場に3人の若者が訪れました。障害のある彼らは、普段は世田谷区内の公共施設で清掃業務を担当しています。この日は清掃以外の職場と体験するということで、世田谷に工場を構える株式会社 友成工芸でアクリル加工を体験します。

アクリルとはお店に並ぶPOP、ディスプレー台、定規など、身の回りにある身近な製品に使用されている樹脂素材です。世田谷で60年以上続く友成工芸は、アクリルを加工した製品を世の中に送り出している企業。誰もが知っている有名企業のトロフィーやiPodスタンドなど、デザイン性の高いアクリル製品も数多く手掛けられています。

「工場」と聞くと、トラックが並ぶ巨大な建物を想像しがちですが、友成工芸は閑静な住宅街のなかにあり、傍目には工場と思えない佇まいをしています。しかし、友成さんの案内で地下の工場に進むと、そこには道具や機械、材料となるアクリル材の数々。思わずわくわくしてしまう地下空間に降り立った一行に向けて、職人さんによるアクリル製品づくりのレクチャーがはじまりました。

世田谷に続く「手仕事」を体験

「アクリルは切る、削る、磨く、接着するの4つで色々なものができます。今日はみなさんに基本の箱をつくってもらいます」

そう言うと、職人さんは慣れた手つきで機械に向かい、加工される前の大きなアクリル板を箱の壁や底になるパーツに切り分けていきます。「ぶーん、ぶーん、ごごごごごごごごご…」地下工場に機械の音が響きわたるなか、一行は真剣な眼差しで職人さんの手さばきを見つめます。

手際よくパーツが切り分けられると、お次は「磨く」作業。研磨剤をつけた布を回転させアクリルを磨いていくと、ぴかぴかに光るアクリルがあらわれます。

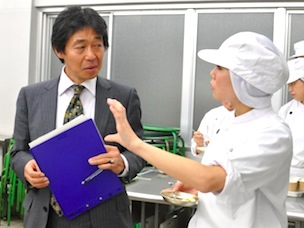

「切る」「磨く」の機械を経由して、大きな板から小さく美しいアクリルパーツができたら「はい、ここからは皆さんにやってもらいます」と、作業を若者たちにバトンタッチ。職人さんをお手本に「接着する」作業に入ります。

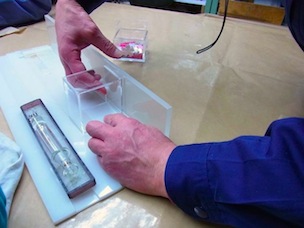

アクリルの「接着」には注射器の形状をした道具がつかわれるとのこと。「やったことないから緊張するね」と緊張する3人。職人さんは接着剤の入った注射器を手にレクチャーを続けます。

「アクリルはすぐにくっつくところも他の樹脂とは違っていて、だから簡単に加工できるんです」。そう職人さんが言う通り、アクリルの接着面に注射器で接着材を注入していくと、アクリルはすぐにくっつきました。「難しいなぁ」「緊張するなぁ」とつぶやいていた3人も、少しずつハコの形ができてくると嬉しそうに「できた」と笑顔になりました。

「彫刻機という機械をつかうと型も抜けるんです。ハコが完成したら彫刻機で抜いた花びらなど、好きなパーツをくっつけてみてください」。と、職人さんから花びらや鳥などのパーツが渡されると、3人は思い思いの装飾を施し、オリジナルのアクリル製の箱が完成しました。

身近な場所でつくられている手仕事を知ってほしい

アクリル職人歴50年以上になるという大知里省三さんに話を伺いました。

「この世界にはいった当時は、飛行機やヘリコプターに使われていた風防ガラスを生産する企業の加工部門で働いてました。以来、あちこちで職人をしてきましたが、アクリルは加工しやすいですし、自分で考えてモノをつくるものづくりの面白さを知ってもらえたら嬉しいです」(大知里さん)

3人に箱づくりを教えながら、終止楽しそうに手を動かし続けていた大知里さん。しかし、こうした「職人」や「手仕事」は減っていると言います。「手仕事が減っているのは、継ぐ人がいないということです。1人でやれていた時代はよかったんですが、一生懸命やっているだけに、誰かに教える余裕がなかったんでしょう」(大知里さん)

昔は世田谷はもちろん都内各地にたくさんの工場があり、いくつもの手仕事があったと言います。工場というと、音や匂いに苦情が集まりやすいため、近所の理解がない場合はなかなか続けにくい面もあるそうです。しかし、工場には一般家庭にない道具やトラックがあることから、3.11の東北大震災のときにも活躍したとのこと。「町のなかに工場があるのは、町のバランスにとって非常に大事なことだと思っています」と、友成工芸プロデューサーの友成冨美さんは言います。

意外なほど身近にあった世田谷の手仕事を体験して「緊張しました」「難しかった」「注射器がうまくできた」という3人に、「こうしたことをきっかけに知ったことが何かに繋がれば嬉しいです」と言う職人さん方。職場体験を通して、一行は世田谷から生み出されている身近な製品のことや、ものづくりの楽しさを学びました。

株式会社 友成工芸

世田谷区池尻4-26-7

http://www.tomonari.co.jp/