作成者アーカイブ: admin

火曜日-004 ぐっとモーニングせ・た・が・や

火曜日-003 natsukashino pops stream

火曜日-002 R246 music highway

火曜日-001 大石吾朗 Music Connection

月曜日-014 natsukashino pops stream

月曜日-013 キャンパスRADIOカンパニー

月曜日-012 ラジオ★ワンダーボックス

月曜日-011 ガールズ・ビッグスマイル・スーパー

月曜日-010 natsukashino pops stream/防災インフォメーション

月曜日-009 マンスリーリコメンデーション

見てかわいい、食べておいしい、猫をモチーフにしたお菓子

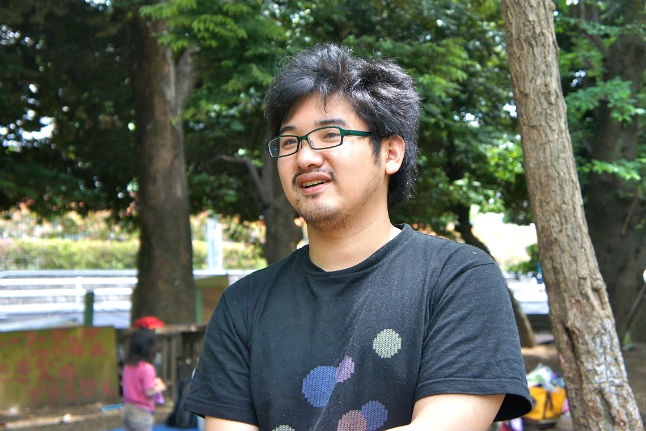

子どもが自由に楽しめる遊び場を。プレーパーク武智さん

子どもたちがやってみたいことにチャレンジできる。「プレーパーク」

世田谷くみん手帖(以下、せたみん):プレーパークは、けっこう長い間活動されてますよね。

武智:プレーパークの活動は1979年にスタートしました。世田谷に住んでいた一組の夫妻が、日本の多くの公園は禁止事項が多く、昔のように自由に遊べる場所が少ない事に気づいたことが始まりです。その頃欧米で広まっていた冒険遊び場(アドベンチャープレーグラウンド)に共感し、地域に呼びかけ、住人による手作りの遊び場を作りました。その実績が高く評価され世田谷区の国際児童年記念事業として1975年に羽根木プレーパークが開設されました。

せたみん:区と住人が協働で運営しているというのは珍しい取り組みですね。

武智:羽根木プレーパーク、世田谷プレーパーク、駒沢はらっぱプレーパーク、烏山プレーパークと4つのプレーパークの事業は世田谷区よりNPO法人プレーパークせたがやに委託されています。そして地域住民とプレーリーダーによって遊び場が運営されています。住人が自発的に参加して運営する区の事業は先駆的だったと思います。

せたみん:プレーパークの魅力は何ですか?

プレーパークは、子どもたちが自分でやってみたいと思うことができる場所で、学区や住んでいる場所や年齢に関係なく、いろいろな子どもや大人が集まることで、多様なかかわり合いが生まれるのがプレーパークの一番の魅力ですね。

せたみん:プレーパークに集まる子どもたちの年齢層は?

武智:何歳からでも遊びに来られます。乳幼児や、幼稚園生、低学年の子どもたちはお母さんと一緒に来ています。小学校3年生ぐらいからは、一人で遊びに来る子が増えますね。中には高校を卒業しても来る子もいます。おじいちゃんがベーゴマを教えたり、多様な世代の人たちが集まって、子ども中心に交流の場になっています。

子どもがほっとできる

サードプレイス的な場所

せたみん:誰にとっても開放された場所なんですね。

武智:学校とはまた別の、ほっとできるサードプレイス的な場所としても親しまれています。より根源的な人間の活動である「遊び」を通して「楽しさ」を共有することで、大人も子どもも関わりあえる場所です。

せたみん:コミュニティや年齢に縛られないからこそ、来やすい場所なんですね。

武智:「学校に行きづらいな…」という子でもプレーパークに来てくれるのは、まず遊ぶ仲間として受け入れられる場所だから。また、遊びを通して、悩みが昇華されることもあります。学校で嫌なことがあっても、楽しい経験をするとスッキリしたり。プレーリーダーも、親や先生とは少し違った、子どもと同じ目線で話せるお兄さん、お姉さん的な立場でいたいと思っています。

せたみん:武智さんがプレーリーダーになったきっかけは何ですか?

武智:子どもの頃、静岡県にあった富士山子どもの国でプレーリーダーに出会って、夏キャンプに参加したのがきっかけです。「自由な場所があるんだな」と思い、プレーリーダーを目指すようになりました。その後は中学1年生から高校3年生まで、キャンプのボランティアスタッフとして関わっていました。

せたみん:中学1年から!すごいですね。

武智:子ども扱いされず、メンバーの一員として関わってくれたのが嬉しかったです。こういう関係って重要だなと。高校卒業後、一度は東京で働いていたのですが縁あってプレーリーダーになることになりました。

せたみん:それで、念願叶って世田谷のプレーリーダーに。ここではどんな遊びが人気ですか?

武智:みんな自由に遊びを創って楽しんでいます。秘密基地遊びとか、バスケットボールとか、工作とか鬼ごっことか、ただぼーっとしたりとか。子どもたちが焚き火をしたいと言えば、プレーリーダーがいる時であればかまどで焚き火もします。大人から見たら遊びなの?と思うようなことも、子どもたちがやってみたいと思いやっていることは遊びなのだと思っています。

自分の責任でやりたいことをやっていけば、自発性は育っていく

せたみん:長年子どもたちを見てきて、彼らの遊び方に、変化を感じることはありますか?

武智:子どもたちは日ごろ大人にいろいろなことをやってもらうことが多いせいか、自分でやってみる前に「やってー」と言ってくる子も多いです。そのままやってあげてしまうとやっていく中で感じる失敗や痛い思いをして学ぶ機会、できた時の達成感や喜びといった機会もなくなってしまいます。だからこそ、遊ぶ過程で生まれる試行錯誤の時間が大切だと思います。

せたみん:子どもたちが自分でやってみる機会が減っているんですね?

武智:だから、ここでは薪も、親が割ってあげるんじゃなくて、子どもが自分でやってみるなど自分で選んで、やりたいことをやっていけば、自発性や自分を守る力などが身についていくのだと思います。

せたみん:遊びを通していろいろなことが身につくんですね。

武智:いろんな子どもと遊ぶ中で、自分と違う能力のある子を尊敬したり、その子から学んだり。あくまでも「学ぶために遊ぶ」のでなく、「遊びの中で学ぶ」なのです。

地域の人達が、良い場所にしていこうと努力している

これからは若い層も巻き込んでいきたい

せたみん:これからプレーパークをどんな場所にしたいという目標はありますか?

武智:今年はもっと、乳幼児が来やすい場所にしたいと思っています。一緒に来たお母さんたちに、地域の大切な場所として、もっと愛着を持ってもらいたい。地域の人を巻き込み、子どもたちとこの場所を、もっとつなげていきたいです。

せたみん:活動場所が、世田谷でよかったなと思うことは?

武智:地域の人たちが、良い場所にしようと、常に努力しているのがすごいです。

これからは、元から地域づくりに意欲的な層だけではなく、新しくやってきた若い層をどう巻き込んでいくかが重要かなと思います。

せたみん:プレーパークに関わりたい人はどうすればいいですか?

武智:まずは遊びに来てください!また、NPOの会員になって支えてくれたら嬉しいし、世話人会のメンバーやお手伝いなど、色々な関わり方を募集しています。

武智風也(愛称:ふ~太)

1985年生まれ 静岡県伊豆地方出身。NPO法人プレーパークせたがや 世田谷プレーパーク プレーリーダー。プレーパークキャンプ事業も担当している。

ドイツビールの祭典「オクトーバーフェスト」が駒沢で初開催!

オクトーバーフェストとは?

毎年ドイツのバイエルン州ミュンヘン市で開催されている世界最大のビールイベントです。1810年、当時の皇太子ルードヴィヒとザクセン皇女の結婚式を多くのミュンヘン市民が祝ったお祭りがきっかけとなったそうです。 毎年9月中旬から10月上旬に開催されており、毎年世界中から600万人以上の人が会場を訪れるドイツで大人気のビッグイベントです。

日本でのオクトーバーフェストは、毎年大人気で来場者数も年々増加し、先に開催された「お台場オクトーバーフェスト2013~SPRING~」では7万人もの方々が来場したそうです。駒沢オリンピック公園での開催は5/31~6/9の10日間で、8万人以上の来場を見込んでいるそう。お目当てのビールをゆっくり味わうには、早めのお出かけがよさそうですね。

駒沢会場の見どころ

会場では、「本場ドイツビール」「ドイツ製テント」「ドイツ製ベンチ・テーブル」「ドイツ民族音楽」「ドイツ民族衣装」など、本場ミュンヘン同様の仕様にこだわり、雰囲気満点。民族衣装のレンタル(女性のみ)、オリジナルグッズやミュンヘン直輸入のグッズの販売もあり、ますます気分を盛り上げてくれます。

そして、なんといってもビール片手にステージパフォーマンスを楽しめるのが「オクトーバーフェスト」の醍醐味。 先のお台場会場で大好評だった、「アントン・アンド・ザ・ファニーガイズ」が駒沢会場にも登場するそうです!演奏だけでなく、様々なパフォーマンスで会場のお客さんを笑顔にしてくれるという彼らのパフォーマンスに期待が高まります。

日本初上陸のビールは必飲!

ドイツビールの特徴は、原料に「麦芽、ホップ、酵母、水」しか使用しておらず、喉ごしよりも香りや味が楽しめるところ。日本のビールのようにキンキンに冷やすことはせず、8℃前後が飲みごろの温度だそうです。

今年、注目のビールは、世界のシェフ・ソムリエから構成されるiTQi(国際味覚審査機構)において3年連続三ツ星受賞の「ゾラホフ・ヴァイツェンヘル」や、明るい黄金色で、きめ細かい泡とバランスの取れたモルトとホップの苦味が特徴の「ハッカー・プショール ブラウマイスター ピルス」は、なんと1日限定5樽だそうです。その他にも、力強さ・芳醇・重厚ながら奥深い味わいの「パウラーナー セント・トーマス」やフルーティーな香りとコクが特徴の「バイエルンマイスタービール エーデルワイス」など、日本初上陸やオクトーバーフェスト初登場の樽生ビールやその他30種類以上の本場ドイツビールが味わえます。

ビールだけでなく、ジャーマンソーセージやアイスバイン(豚のすね肉のロースト)、プレッツェルも販売されていて、これらのドイツ料理はビールとの相性バツグン。女性に人気の伝統的なスイーツも欠かせません。

今年初開催となる駒沢会場。全10日間の開催と会期も長めなので、お仕事帰りや休日のお散歩ついでなど、ぜひ会場に足を運んでみてください!

_______________

駒沢オクトーバーフェスト2013 開催概要

■日時:5月31日(金)~6月9日(日)

平 日 16:00~22:00/土・日 11:00~22:00

■会場:駒沢オリンピック公園総合運動場 中央広場

■主催:オクトーバーフェスト実行委員会

■後援:ドイツ連邦共和国大使館/ドイツ観光局/バイエルン州駐日代表部/東京都

■協力:SKWイーストアジア

■ホームページ: http://oktober-fest.jp

■Twitter: https://twitter.com/oktoberfest1810

■Facebook:https://www.facebook.com/oktoberfest1810