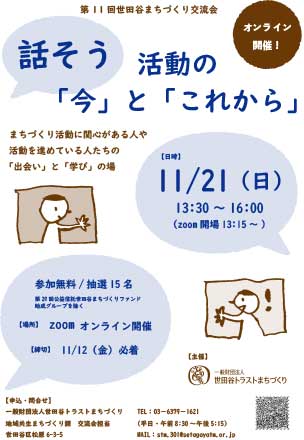

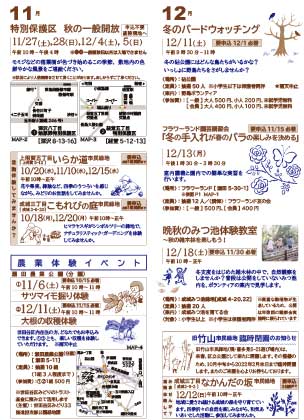

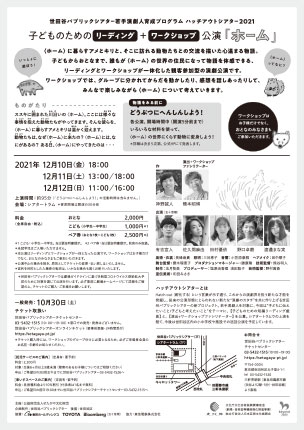

12/10から3日間、世田谷パブリックシアターでは、子どもからおとなまで楽しめるリーディング と ワークショップ が一体化した観客参加型公演、ハッチアウトシアター2021『ホーム』を公演します。物語に入って身体を動かし、体験・体感しながら、みんなで一緒に『ホーム』を創り、楽しんでみませんか。

〈ホーム〉 に暮らすアメとキリと、そこに訪れる動物たちとの交流を描いた心温まる物語

子どもからおとなまで、誰もが〈ホーム〉の世界の住民になって物語を体感できる、リーディングとワークショップが一体化した観客参加型の演劇公演です。

5 人の俳優によるリーディングとともに行われるワークショップでは、グループに分かれてからだを動かしたり、感想を話しあったりして、みんなで楽しみながら 〈ホーム〉 について考えていきます。ワークショップはお子様だけでなく、おとなのみなさまもご参加いただきます。

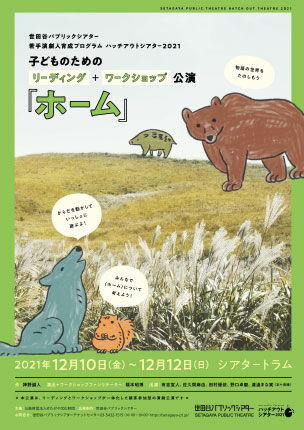

ものがたり

ススキに囲まれた川沿いの 〈ホーム〉 。ここには様々な事情を抱えた動物たちがやってきます。そんな彼らを、 〈ホーム〉 に暮らすアメとキリは温かく迎えます。

動物たちは、なぜ 〈ホーム〉 に来たの? 〈ホーム〉 には、なにがあるの? ある日、 〈ホーム〉 にやってきたのは……

ハッチアウトシアターとは

Hatch out(孵化する)という言葉が示す通り、これからの演劇界を担う新たな才能を発掘し、従来の公演形態にとらわれない新たな“演劇のカタチ”を共に作り上げる、世田谷パブリックシアターの新プロジェクトです。

若手演劇人を対象に、今回は“子どもに伝えたいこと/子どもと考えたいこと”をテーマに【子どものための短編リーディング戯曲】と、【演出+ワークショップファシリテーター】を公募。応募43 作品より神野誠人の戯曲『ホーム』、50 名の中から演出とワークショップファシリテーターに橋本昭博が選出されました。

【作】神野誠人 【演出 +ワークショップファシリテーター 】 橋本昭博

【出演】有吉宣人 佐久間麻由 田村優依 野口卓磨 渡邊まな実(五十音順)

日 程

12/10(金)18:00

12/11(土)13:00・18:00

12/12(日)11:00・16:00

会 場

シアタートラム

※物語をみる前に「どうぶつにへんしんしよう!」

各回の開場中に、いろいろな材料を使って〈ホーム〉の世界にくらす動物に変身するコーナーあり

チケット料金

全席自由 おとな 2,000 円 こども(小学生~中学生、当日要証明書提示) 1,000 円

ペア券(おとな1 枚+こども1 枚、当日要証明書提示)* 2,500 円 *前売りのみ取扱い

※チケット購入時には、ワークショップのグループ分けに必要となるため、必ず来場者全員のお名前・年齢をお知らせください。

※未就学のお子様はご入場いただけません。

◎好評発売中!

【チケット取扱い】 世田谷パブリックシアターチケットセンター

TEL 03-5432-1515(10:00~19:00)

世田谷パブリックシアターオンラインチケット https://setagaya-pt.jp/

チケットのお問い合わせ

世田谷パブリックシアターチケットセンター

TEL 03-5432-1515 https://setagaya-pt.jp/

お問合せ

主催:公益財団法人せたがや文化財団 企画制作:世田谷パブリックシアター

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1

TEL 03-5432-1525 FAX 03-5432-1559

HP https://setagaya-pt.jp/ koho@setagaya-ac.net

後 援 世田谷区 協 賛 東邦ホールディングス株式会社/トヨタ自動車株式会社/Bloomberg(五十音順) 協 力 東急電鉄株式会社 助 成 文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業)/独立行政法人日本芸術文化振興会