作成者アーカイブ: admin

商店街が街の悩みを解決する!「ようが便利堂」

「ようが便利堂」は毎週月曜と土曜の午後開店。大学生が黄色のはっぴを着て、用賀商店街の一員として活動中

ようが便利堂とは?

用賀商店街には数多くのお店があり、組合への加盟数は280にものぼります。八百屋、金物屋、クリーニング屋、リフォーム店と、どれも暮らしに関わる専門店。商店街は、大型スーパーやデパートに負けない、専門家の集まりでもあるのです。

こうした商店街の知識や技術と、近隣の大学生の若い力を借りて、街の人の役に立つサービスをしようと始まったのが、用賀商店街組合の「ようが便利堂」。商店街をもっと活用してほしいという思いはもちろんのこと、街の困り事を街の中で解決できないかという、実験的な試みです。

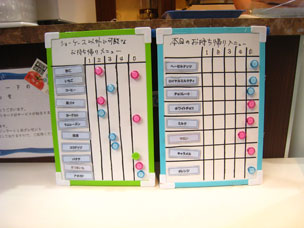

具体的なサービスは、大きく分けると「お手伝い」と「御用聞き」の2つ。「お手伝い」は、庭の草むしりや簡単な力仕事を行うこと、「御用聞き」では、商店街のお店で解決できることを案内したり、代わりに問い合わせをしたりします。

立ち上げ時から学生を巻き込んで始まったこの取り組みは、ボランティアではなく、あくまで小さな事業です。料金は目安で1時間2,100円(税込・材料費等は別途請求)ほどかかりますが、

商店街のまちのステーション「ハロー*ようが」の事務所では、よっきーが迎えてくれる

これまでのところ、ひとり暮らしの方や、高齢者の庭仕事の依頼が多い

これは、一般的な便利屋さんのおよそ3分の1ほどの価格。商店街のまちのステーション「ハロー*ようが」を事務所とし、用賀エリアのみを対象としています。近所の若い人に手伝ってもらう感覚で、気軽にお願いできるのがポイントです。

商店街こそ、街の相談窓口になれる

エアコンのお掃除も、背の高い男子にお願いしたいことのひとつ

用賀商店街振興組合の理事、杉本浩一さん。まちづくり株式会社の代表でもある

5年前から用賀商店街振興組合の仕事に携わる杉本浩一さんは、このサービスに商店街の可能性を感じています。

「ようが便利堂は、まちの便利屋さんです。困ったことがあった時に、知らない人に仕事を頼むのは不安だけれど、商店街に相談すると解決してくれる、と思ってもらえたらよいなと。昔は人情で成り立っていた助け合いを、お金を介在させた新しい仕組みで解決できないかという、試みだと思っています」(杉本さん)

今多いのが、ひとり暮らしの高齢者からの庭仕事などの依頼だそうです。

庭仕事で訪れたついでに、「エアコンが壊れたんだけど見てもらえないか」と相談を受け、街の電気屋さんを紹介して電気屋さんが訪れたら「今度はBSが映らない…」と連鎖的に商店街と地域住人の関係を深めることに。また、「耐震補強をしたい」との問い合わせには商店街の材木店や金物屋を紹介したそうです。

若い力を!

便利堂の機能のひとつ「お手伝い」には、駒沢大学経済学科松本ゼミの学生たち11人が協力しています。女性3名、男性8名の学生が、ローテーションで毎週月曜と土曜の午後事務所を訪れ、商店街の一員として街の人々から持ち込まれる依頼に応えます。

参加して2年目になる3年生の永井貴大さん、田中響さん、今年から参加の2年生の春木将志さんがお話を聞かせてくれました。

「ゼミのなかでもこの活動に関心のあるメンバーでやっています。お金を稼ぐだけなら、他のバイトの方が効率がよいのですが、この仕事でしか経験できないことがあります」(春木さん)

便利堂に寄せられる困りごとはさまざまで、パソコンの操作を教えることや、目の見えない方の付き添いをするようなお仕事も。

「やるんだったらしっかり関わって、商店街の人たちに可愛がってもらえるようになりなさいと言われて、便利堂の仕事以外にも、街のお祭りに参加したりしています」(永井さん)

駒沢大学経済学科松本ゼミの3年生、田中響さん(右)と2年生の春木将志さん(左)

街のお祭りでは、一晩中、焼きそばを焼いたという永井貴大さん(左)

「庭の仕事などの依頼主は、年配の方が多いです。子どもが居ても遠くに住んでいたり、男手がない家に必要とされていることがわかりました。商店街がそんな地域のつながりを保つことは、とても大事なことだと思います」(田中さん)

何十年もひとつの場所でやっていくことの価値

商店街の加盟店のお手伝いをすることも。この時は、お店のしっくい状の壁をはがすお仕事

スロープにニスを塗るという依頼の際に、相談にのってもらった「若松屋金物店」

「このままだと、近い将来、商店街はいらなくなってしまう」

商店街理事長の強い危機感から、用賀商店街ではこの5年間で様々な試みをしてきました。地方物産ショップ、街のキャラクター「よっきー」、フリーペーパー『YOGAS』を軌道にのせ、 昨年からこの「ようが便利堂」を始めました。

杉本さんは商店街にはよい時も悪い時もひとつの土地で長くやっていく知恵があり、若い人が生きて行く場としても可能性があると感じています。

「ここを手伝ってくれている学生さんも、就職の時期になると100社近くも企業を受けて、すごくいい子でも1社しか受からないという世界に入っていきます。社会経験は必要だし、それはそれでよいことだけれど、商店街のような居場所があることも知ってほしい。生き馬の目を抜く“勝ち”を目指す世界がある一方で、何十年もひとつの場所で長くやっていくために、周囲を大切にしながら助け合う“負けない”やり方もある。僕自身、街のおじさんやおばさんたちに人との付き合い方を

教えてもらったと思っています。これからは、その恩返しをしたい」

一日二日では築くことのできない信頼関係。その上に成り立つ、単なる売買ではない“モノを買う”という行為は、これからの時代、何より大切なコミュニケーションのひとつになるのかもしれません。

(撮影:渡邉和宏)

_______________

ようが便利堂

[電 話]TEL:070-5580-6825(専用携帯電話)または 03-3700-6659(用賀商店街事務所)

担当:杉本

[ホームページ]http://yogabenrido.jimdo.com/

土曜の朝ごはんでつながろう!世田谷代田「朝ごはん部」

みんなで持ち寄ったカレー。それぞれ個性があって美味しい!

週末、みんなでカレーを食べよう!

開催は2回目という世田谷代田「朝ごはん部」ですが、今回はカレーがテーマ。1回目の開催時に、これからどんなことをやりたい?とみんなで話し合った結果、「朝からカレーを食べる」という意見に、それもアリかもと、実施されました。

参加者がカレーを鍋ごと持ち寄り、それぞれを食べ比べ。もちろん、カレーを持ち寄らなくても参加OKです。また、いろんな人に参加して欲しいと、駅前にあるカフェ「vizzmo」で開催することに。

「以前は暮らしていたシェアハウスで人が集まるワークショップを中心に活動をしていました。シェアハウスは住宅街にあるのですが、駅前だと、何かのついでに立ち寄ってくれる人もいるかもしれないと思って。普段仕事をしていると、朝家を出て、夜帰るので、生活の中心は自分の住んでいる街ではないんですよね。自分が暮らす地域と言われてもピンと来ないかもしれない。でもちょっとしたきっかけさえあれば、ご近所さんに親しみが涌いたりすると思うんです」(大池さん)

駅前にあるカフェ「vizzmo」

世田谷代田「朝ごはん部」主宰のひとり、大池えりかさん

朝ごはんという日常の行為でつながる、参加型コミュニティ

大池さんは朝ごはん部の活動以前から代田のシェアハウスで人が集まる場づくりとして、これまでに様々なイベントやワークショップを開催してきました。味噌作りや、草木染、編み物ワークショップや保健師さん、栄養士さんを招いての座談会など。参加してくれる人は、暮らしている地域や家族の在り方に興味や関心を持ち始めた20代など若い世代の人が多かったのだそう。

「私が企画や運営、進行をゲストとコーディネートするようなイベントやワークショップではなく、より参加型で、参加してくれた人と一緒にその場をつくっていくことができないかと考えていたんです」(大池さん)

そんな時に気がついたのは、自分自身が今、楽しいと思えることは、朝ごはんだということ。料理好きの友人や、体を動かしたり、健康的に充実して過ごすことに関心を持っているメンバーを集めて、朝ごはん部をつくることになったのだとか。

「朝ごはんは、日常生活の一部。だからきっと、いろんな地域の人も足を運んでもらいやすいと思ったんです。食べることで、つながる。そんな場づくりをしていきたいと考えています」(大池さん)

鍋ごと持ち寄ったカレーが並びます

サラダとジュースも!朝からヘルシーなごはんです

世田谷代田を「ただいま」と帰ってこれる街に

参加してくれているメンバーは、大学生から社会人まで、朝活に興味のある人もいれば、ものづくりに興味のある人、地域づくりに興味のある人まで様々です。

「ぞろぞろとみんなで世田谷代田の駅周辺を散策していると、珍しいと感じたのか、商店街のお店の方から声を掛けてくれたんです。嬉しかったですね。若い人が、地域とのつながりをより楽しいと感じてほしいですね。道を行き交う人たちが挨拶をする風景が当たり前にある街にしたいです。参加者の方には、世田谷代田という街での出会いをきっかけに、ただいまと帰ってこれる場所にできればと」(大池さん)

代田の朝ごはん部は、地域のおじいちゃんやおばあちゃんにも参加してもらえるような種まきをしたいし、「突撃、となりの朝ごはん」や「代田・朝ごはん市」などの企画も考えているのだそう。

週末の朝、朝ごはんをみんなと食べる。それだけで、素敵なことが起こるはず。新しいコミュニティの場に参加して、地域とつながって、気持ちのいい週末を送ってみませんか?

この場で初めて会うひとも、カレーを前に盛り上がります

週末の朝、朝ごはんをみんなと食べる。ただそれだけなのに、楽しい

___________________________________________

世田谷代田の朝ごはん部

[活動地域]世田谷区代田 ※会場は毎回異なります

[開催日]毎月1回 土曜10:00~12:00

[URL]https://www.facebook.com/groups/230639093757966/

[対象]代田に住んでいても、住んでいなくてもOK!食べることが好きな人大歓迎◎

[朝ごはん部のい・ろ・は]

い:美味しく朝ごはんを頂きます

ろ:時々外でも朝ごはんを頂きます

は:もちろん、番外編もありますよ。楽しい朝ごはんの後にはワークショップ等のイベントを開催予定

地域も世代も性別も超えて。演劇で繋がる、「産み育て」の輪

「産み育て」を考えるワークショップ最終日

地域や世代を飛び越えて、「産み育て」について考えよう。

この演劇ワークショップは、2008年から世田谷パブリックシアターで継続的に実施している事業のひとつ。毎回、社会的なテーマを決めて、演劇の手法を用いながら、参加者がそのテーマについて考えていきます。

「体を動かしながら表現や対話することで、頭で考えているだけでは得られない、たくさんの発想を得ることができます」と語るのは、世田谷パブリックシアターの九谷倫恵子さん。確かに、机に座ってウンウン考えているよりも、街をぶらりと歩いている時なんかの方が、いいアイディアが浮かんだります。

参加者は15名ほど。赤ちゃんや子ども連れのお母さんを中心に、子育てを終えた年配の方、若い世代の方もちらほら。

今年は、北九州、水戸、世田谷の3ヵ所で、同時期にワークショップを行いました。各地で「産み育て」について考え、ビデオレターから参加者同士が想いを交換する「北九州~世田谷~水戸をめぐる文通プロジェクト」を発足。

人形劇をつくるうちに、自然とグループに一体感が。

まずは、地域ごとのグループに分かれてテーマ決め。「産み育て」について関心のあることを、1枚の紙に1項目ずつ書いて並べ、「どうしてその項目を書いたのか」を話し、共有します。そして、みんなが出した項目の中からからテーマを3つに絞り、人形劇を作って表現します。ちなみに、北九州のテーマは「働く」「子どもは3人」「表現力」。世田谷のテーマは「働く」「孤育て」「子育て観の違い」。水戸のテーマは「働く」「昔の子育て」「同調圧力」でした。それぞれのテーマに、地域性が感じられます。

でも、いきなり劇を作れと言われても、一体どうしたら……?

「日常生活を思い出して、それぞれのテーマをよく表しているシーンを選んで、遊びの感覚で表現してみてください」(阿部さん)。

そう言われると、「昨日、主人からこんなことを言われて悲しくなった」とか「たまには夜飲みに行きたい」とか、どんどん言いたいことが湧いてくる。自分では言いにくいことも、人形を通してなら言いやすいような。いろんなエピソードを話し合ううちに、「うちも同じ!」「わかる、わかる」と、グループに一体感も生まれます。

「私」と自分を指さし、誰かを「あなた」と呼びかけ、その人の所に動いていくゲーム方式の自己紹介で緊張をほぐします。

テーマからイメージされるキーワードを紙に書いて、イメージをどんどん広げます。

完成したら、人形劇をビデオレターにして、各地で鑑賞し合います。感想もビデオレターで届くので、自分たちの作品が他の地域の人たちにどう受け止められたのかがわかります。

私が印象的だったのは、東京の「孤育て」。子育てに煮詰まった時、その感情は言葉ではうまく言い表せないことが多い。日常のワンシーンを思い出しながら劇をつくる過程は、「あぁ、自分はこんなことが言いたかったんだ」と、改めて自分の気持ちを整理する、いいきっかけになりそうです。

演劇を通じて、人々の間にある溝をつなげたい。

参加した方からは、「ママ友との付き合いに悩んでいたのですが、もっと積極的に繋がりをつくる努力や勇気が必要なんだなって思えました」という声や、「ママのリアルな気持ちがわかるようになり、コミュニケーションの取り方が変わりました」などという声が。ワークショップを通して、それぞれが抱えていた悩みの解決の糸口が見つけられたようです。

最後に、進行役の阿部さんにもお話を伺いました。

「私は出産して、初めて子育ての大変さを思い知りました。それまで演劇の世界は子育てとは無縁でしたが、演劇も子育てに対して、もっと貢献しなければと思いました。最近は、同じママの間ですら、変に気を遣ったり、違う価値観を認められなかったり、溝が多いように感じます。私は、世界にできたこの溝を、演劇を通じて繋ぎたいのです。地域も世代も性別も環境も違う人たちが集まって、みんなでどうしたらより良い子育てができるのか考える。これから産み育てる立場になる若い世代の方々にも、ぜひ参加してほしいです。一緒に演劇を体験することで、きっと新しい世界が開けます」

みなさん演技がとっても上手! 普段ためている思いや、うっぷんを吐き出しているのかな?

進行役は演出家の阿部初美さん。演劇集団円に所属。2010年に出産し、子育てしながらワークショップを中心に活動中。

劇をつくる過程で、自分を客観的に見たり、相手の立場を考えられるようになったり。それは、世界の溝を繋ぐための、大きな一歩となるでしょう。

祖師谷みなみ商店街に活気をもたらす!個性派名物店主たち

川口 茉莉香

八百屋さんが作る、野菜たっぷりランチ「やおまんキッチン」

旬の野菜や果物と、カフェのおすすめメニューが書かれた看板

もっと野菜の美味しさを伝えたい

祖師谷大蔵駅北口から、祖師谷通りを8分ほど歩くと、ブルーの看板に「やおまん」と書かれた看板が目に入ります。旬の野菜に果物、人気の自家製ぬか漬けや白菜漬けが並ぶ青果店「八百萬商店」は、2012年5月に店舗の老朽化による建替えに伴い、八百萬商店直営のカフェ「やおまんキッチン」を併設しました。

店頭には、その日のおすすめ野菜泥ねぎやチンゲン菜、果物ではオレンジなどが並びます。看板には、カフェのおすすめメニューも。店に入るとパーテーションを境に、左側には色鮮やかな野菜や果物の並ぶ青果店スペース、右側は16席ほどの木のぬくもりを感じるシンプルなカフェスペース。カウンター席もあり一人でも入りやすい雰囲気です。

青果店ならではのカフェメニューは、野菜をふんだんに使いお肉と魚をメインにした日替わりランチ2種類とカレーなどの定番メニュー3種類。日替わりランチでは30種類以上の野菜が摂れ、メイン以外の副菜やデザートまで毎日変わるこだわりも、人気の理由です。

左が青果スペース、右がカフェスペース

シンプルなカフェスペース

野菜ジュースが苦手でも飲めてしまう!?

この日、私がいただいたのはサーモンのグリル香味ソースとフレッシュスムージー。サーモンはふわふわと柔らかく、グリルした野菜との相性もぴったりで、小鉢にはほうれん草の白和えや、青果店でも購入できるぬか漬けも。かぼちゃのサラダを作るときに、種類よってはホクホクせず、ペースト状になってしまうので、さつまいもを加えると綺麗な形になるなど、調理のポイントまで教えてもらいました。

野菜ジュースが苦手な私は、内心ドキドキしながらフレッシュ―スムージーを注文。出てきたジュースは緑色で、青菜の味しか想像できませんでしたが、一口飲んでみると、甘い!フルーツの甘みだけで作ったフレッシュスムージーで、ほうれん草や人参、バナナ、オレンジに、旬の果物を加えるそうで砂糖を使わなくてもこんなに甘くなるものかと感心しました。とろりとした口当たりで、これだけでも満足感が得られます。お客さまの中には、自宅で挑戦してみたけどうまくいかず、レシピを尋ねる方がいらっしゃるのも納得。

30種類以上の野菜が摂れるランチメニュー

とろりとした喉越しが癖になるフレッシュスムージー

日替わりのランチ以外にもテイクアウトが可能なシフォンケーキも人気。ケーキに使う野菜や果物も日替わりで、取材した日は、かぼちゃとゆずがショーケースに並んでいました。

重さのある野菜を使ってふわふわのシフォンケーキを完成させるまでには、何度も試行錯誤を繰り返したそうです。

美味しさだけではなく、健康面もサポート

カフェの店長を務めるのは「八百萬商店」三代目の奥さま安藤裕子さん。カフェのオープン前から野菜ソムリエの資格を取得するなど意欲的な裕子さんは「もっと野菜の美味しさを伝えたい」とカフェの併設を提案し、オープンまでの一年間、カフェビジネススクールや調理学校に通ったそうです。

ご近所の方の利用が多いため、年配の方やダイエット中の方の希望に合わせてミニサイズのランチを用意したり、毎日通う方が飽きないメニューを考えることも。そんな工夫が楽しいと話す安藤さん。

「お客さんの健康を考えながらメニューを考えていますが、今後はどのように身体に良い点があるのか、世代別の食事にどんな食材、調理方法が適しているかなどを伝えていきたいです」(安藤さん)

老舗の青果店が仕入れる野菜を美味しく調理し、健康面でもサポートしてくれるカフェ。あなたも野菜不足を解消してみてはいかがですか?

_______________

やおまん

[営業時間]11時30分~18時

[定 休 日]月曜・日曜・祝日定休(青果店は日曜日のみ休み、祝日はお問合せ下さい)

尾山台まちゼミで、老舗魚屋さん直伝の魚のさばき方をマスター!

尾山台まちゼミ、刺身の盛りつけ講座

世田谷初、尾山台まちゼミ

駅前に連なる尾山台の商店街。人通りも多く、バラエティに富んだお店で活気づいています。しかし、全国の商店街を見渡せば“シャッター街”と呼ばれるような通りがどんどん増えているのが現実です。

尾山台の商店街は、さらなる活性化のためにさまざまな取組みを始めています。そのひとつが、去る11月に初めて開催した「まちなかゼミナール」、通称まちゼミなるもの。商店街のお店の人が専門店ならではの専門知識や情報、コツを無料で教えてくれるのが特徴です。

11月の1ヶ月の間に、約30店がそれぞれ1回〜数回の講座を開きました。ラインナップを見ると、畳屋さんの減農薬ミニ畳づくり、化粧品店のヘッドマッサージ、餃子屋さんの包み方と焼き方、不動産や保険の無料相談などなど、幅広いバリエーションのようです。

尾山台駅前ビルにある魚辰に集合

まちゼミで、刺身盛りつけに挑戦!

今回私が選んだのは、魚屋魚辰の店主、大武浩さんが教える、刺身盛りつけ講座です。この講座も他の講座と同じく、参加費は一切なし。材料費として500円だけ支払います。後で分かることですが、これはかなりの大盤振る舞い。立派なお土産を入れての値段だったのには驚きました。

魚辰の場合は1日2回の講座で、前半後半それぞれ定員の3名が参加。前半の講座の様子を拝見させてもらいました。参加者の3人はそれぞれ折り込み広告を見て参加されたそう。「魚がおろせれば、料理のレパートリーが広がりそうだから」「家では全然やらないから教わろうと思って」と、皆さん普段から家で使っている包丁片手に、大武さんのお話をじっと聞き、技を見、実践していきます。大武さんがさばくといとも簡単に見えるのですが、実際にやってみると…しかし、つまずく度に適切な指示があるので、案外スムーズに進んでいきます。

スルメイカの解体、アジの三枚下ろし、最後はまぐろのさくもお刺身用に切り、おいしそうに見える盛りつけのコツを教えてもらって、1時間。ぎゅっと内容の濃い、これから家でずっと役立てる技術を伝授してもらいました。

魚をおろす技術もさることながら、大武さんが間に挟む魚の話がおもしろいのです。

「この時期のスルメイカは、わたも多くて一番おいしい。塩辛を作るなら今だね。青森で獲れるんだけど、このイカがおいしいからマグロがやってきて、有名な大間のマグロが獲れるんだ。スルメイカはヤリイカなんかと違って3枚皮があるからおろすのも大変だけれど、安いし漁獲量も多いし、なりよりおいしい」「アジは3枚に下ろしたら骨の部分は、一夜干しにするといいよ」「イカもアジも刺身にするときに細く切れ目を入れておくと醬油がなじみやすい」などなど、次々に挙がる質問に答えながら、魚についての知識を伝えてくれます。

最後にアンケートを記入し、自分で盛りつけた刺身を持って帰る参加者の方々はみんな満足そうでした。みなさん、食卓に魚が上がる回数が増えそうな気がします。

尾山台まちゼミ共通の、開講あいさつをする大武さん

それぞれの受講者に魚の扱い方のポイントを伝授

先生のデモンストレーション後、3枚おろしにもチャレンジ

魚の盛りつけ、完成!

まちゼミが、商店街に新しい風を吹き込む

「今日参加したお客さんは、魚辰さんでお魚買うようになるんじゃないかな。直にやりとりして、“魚屋さん”の良さを実感したと思うんです。他の店についても同じで、まちゼミを通してしたいことは、お店と商店街のファンづくり。小売店は敷居が高い、入りづらいというイメージを払拭して、まずは来てみてよと誘うのが目的なんです」と話すのは、商店街でまちゼミを担当している高野さん。もちろんご自身も商店街の洋品店を家族で営んでいます。

タカノ用洋店での高野さん

まちゼミの発端をうかがってみると、始まりは大型スーパーが出店した時期に、尾山台駅周辺の4商店街が一緒になにかをやろうという機運が高まったことだそう。すでに愛知県岡崎市、長野県松本市など全国の商店街で実践されつつあるまちゼミをやってみようということになり、高野さんもさまざまなお店に協力を願い出たといいます。

「個別にゼミを開いている店はあっても、ある一定の時期に複数のお店が同時にゼミを開くということは今までなかったんです。なので、こういうことをやりたかったんだよと張り切ってくださる店も結構ありました。こちらから特に口を出さなくても、皆さん独自の講座を考えてくださいます。普段からのお得意さんはもちろん、まちゼミをきっかけに新しいコミュニケーションがそこここで生まれていますよ」(高野さん)

まちゼミをきっかけに、ここ数年で商店街に加入した店が“商店街の環”に加わったことも、功績だと高野さんはいいます。お客さんを呼び込むだけでなく、商店街のメンバーに新しい風を吹き込むことにもなったまちゼミ。大盛況のうちに初回を終え、すでに次回開催が待ち望まれています。

ご近所づきあいが生まれる「食でつながる輪・和・話」

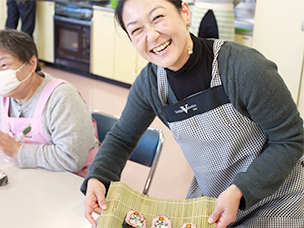

雪だるまをマスターすると鏡餅もできちゃいます

クリスマスやお正月にぴったりの飾り巻き寿司

東急世田谷線世田谷駅から徒歩12分、住宅街にある弦巻区民センターの調理講習室の会場に着くと、4つのグループに分かれて席に着きます。グループでは自然と巻き寿司の話しになり、初めての参加は私だけで少し緊張しましたが、初めてでも心配ないから大丈夫と声を掛けてもらったおかげで和やかに始めることができました。

私も知らなかったのですが、飾り巻き寿司は、昔は米の豊作を祈るために作られた歴史あるものなのだそう。古典模様から季節もの、キャラクターまで豊富な模様があって、パーティなどでも人気のメニューです。今回は、冬にぴったりの「雪だるま」をつくります。

教えていただいたのは、「食でつながる輪・和・話」代表の川島美由紀さん。飾り巻き寿司インストラクターの資格を持ち、管理栄養士でもある方。

「太巻きよりも技術を必要とせず、初心者の方でも可愛く出来上がるのが飾り巻き寿司の魅力です」(川島さん)

雪だるまの部分を重ねてみますが、このままでは不安定

雪だるまの登場に笑みがこぼれます

さっそく、巻き寿司づくりに挑戦

出来上がりに満足

中坪さん(左)と川島さん(右)

グループディスカッション

さっそく皆で、雪だるま模様の巻き寿司をつくります。まずは川島先生による実演から。模様をつくるのに使うのは、酢飯と海苔と山ごぼう、色付けに使う明太子。それぞれのパーツや分量をきちんと準備するのが上手に仕上げるポイントで、「雪だるま」には酢飯を8パーツ、海苔を5パーツと細かく準備します。

パーツが揃ったら、どのパーツがどのような役割を持っているのか、組み立てるコツを交えながら先生が実演。皆手際よく出来上がっていく様子を真剣に見つめます。

「雪だるま」は巻き簾を使って巻くのではなく、形を整えるために使います。

そしていよいよ大切な、巻き寿司を切る作業!先生いわく、巻き寿司の出来上がりを左右するのは、綺麗に”米を切る”こと。一気に切るのではなく、2~3回包丁を引いたら、刃についたご飯をふき取り、手酢と言われる水と酢を合わせたもので包丁を濡らして切る。これを何度も繰り返します。早く切りたい気持ちを我慢しながら丁寧に切り終わると、雪だるまが登場し、あちこちで「可愛い」の歓声が上がっていました。

古稀を迎えた中坪えみさん、初めてのワークショップ

さらに最後に、巻き寿司だけでなく、簡単に作れるチーズケーキも教えていただきました。こちらの先生は、川島さんとのご近所づきあいがきっかけで「食でつながる輪・和・話」を立ち上げメンバーとなった中坪さん。お菓子作りが得意な70歳を超えるおばあちゃんです。

豊富な手作りケーキのレパートリーから、今回は市販のクラッカーを使った簡単なチーズケーキをつくります。大勢の前で教えるのが初めての中坪さんを、若い参加者の方々がさりげなくサポート。自然と交流が生まれ、和やかな時間が流れていました。

「このような助け合いがご近所で増えてほしくてこの活動を始めました。庭の木に梅や果物が実っても採る人がいなくて困っている、仕事で忙しく夕飯が作れないときにお裾分けをいただいて嬉しかった、などお互いに助け合える関係が地域にできるといいなと思います。このイベントが地域の方々が出会うきっかけになってくれると嬉しいです」(川島さん)

交流を深めるグループディスカッション

試食の時間では、自己紹介も兼ねて「続ける」をテーマにみんなでディスカッション。人生の先輩からアドバイスをいただき、自分の悩みを話し、いろんな人の意見を聞いてすっきり。「若い方と話せて楽しかった」と笑顔で帰られる方も。

「食でつながる輪・和・話」では、食や身体についての座学も行ったり、ダイエットやお年寄りの低栄養予防など世代によって食の疑問にも答えてくれます。地域の人ともつながり、食の知識も学べるこうした活動にこれからも参加してみたいです。

(撮影:桒原伸明)

出来上がった巻き寿司を持って記念撮影

_______________

食でつながる輪・和・話

[ブログ]http://ameblo.jp/wawawatsunagu/

[Facebook]https://www.facebook.com/wawawatsunagu

梅ヶ丘、紅葉散歩のお供にとっておきのジェラートを

ストロベリー(右)と、オレンジ&ホワイトチョコレートとのダブル(左)。ソルベはすっきりした味わい

記憶に残る味を追い求めて

小田急線梅ヶ丘駅から徒歩1分、今年5月にオープンしたジェラートショップ「じぇらぽれ」は、通りに面したテイクアウト窓口のほか、イートインスペースやテラス席もある、のんびりとした空気が心地よいお店です。ジェラートはすべて自家製で、約25種のフレーバーから日替わりで8種が店頭に並ぶなか、私はストロベリーを、友人はチョコレートとキャラメルのダブルを注文。イートインではコーンまたは陶製のカップを、テイクアウトはコーンまたは紙製カップが選べます。

ストロベリーをひと口食べてびっくり。イチゴそのものを閉じ込めたようなフレッシュで濃厚な味わいです。さわやかな味わいの中にもまろやかさを感じます。

「ストロベリーはソルベ(シャーベット)ですが、一般的には砂糖と水とフルーツピューレで作るところを、当店では10〜15%の豆乳を加え、優しくミルキーな口当たりにしています」(スタッフ 倉内啓示さん)

隠し味の豆乳がまろやかさの秘密!次いでチョコレートをひと口味見。こちらもそれはそれは濃厚で、なめらかなミルクチョコそのもの。キャラメルもパティスリーの生キャラメルをそのまま冷たくしたような味わいです。

「市販のアイスクリームでは味わえない、当店ならではの味を考えた結果、記憶に残るような濃厚なジェラートに行き着きました。チョコやキャラメルなどの副材料の味をしっかり表すにはミルクベースの出来が重要で、牛乳、生クリーム、濃縮乳、砂糖といったシンプルな素材を10g単位で調整し、ベストな配合を日々研究しているんです」(倉内さん)

仕込みは毎日行うので、フレッシュなジェラートが並びます。シングル¥300、ダブル¥400

おみやげ用のカップアイスは常時20種(¥300)。スタッフに伝えればリストを見せてくれます

かわいいチェアが並ぶテラス席。イートンでは、ジェラートのほかオーガニックティーなどもメニューに

おいしさの秘密は、“お店独自の味”へのこだわり。これからもまだまだ進化しそうです。

店名の意味は「ゆっくりジェラート」!?

お店の外観。左端がイートインへの入口。右がベルギービール専門の酒店Beer Pore(テイクアウトのみ)

めずらしいビールがずらり。ゆくゆくは梅ヶ丘地ビールをつくって販売するのが目標とのこと

ところで私が気になったのが、お店の名前「じぇらぽれ」。「ぽれ」にはいったいどんな意味があるのでしょうか?

「“ポレポレ”、スワヒリ語で“ゆっくり”を意味します。当店は、“さら就労塾”という障害者の就労を支援するNPOが運営していて、スタッフは僕たち職業指導員3名と訓練生6〜7名で構成されています。訓練生がそれぞれの能力や可能性に合わせて一般企業で働くための技術を身につける実習の場なんです」(倉内さん)

2001年に設立された「さら就労塾」は、様々な障害を持つ訓練生に向け、IT系に特化した訓練を行って一般企業への就労を支援してきました。近年、訓練生の増加に伴ってIT以外の職種を希望する人が増えてきたことから、サービス業への就労を視野に、今年(2013年)5月に「じぇらぽれ」と隣接するベルギービール専門店「Beer Pore(ビアポレ)」を実習店舗としてオープン。

「視点を変えれば、彼らのスピードや考え方が普通で、“社会”のほうが無理をしているのかもしれませんよね」と、倉内さん。忙しい日常の合間にひと息つける休憩スポットとして、地域に愛されるお店を目指します。

社会のルールを知ることは、生きるために必要なこと

訓練生は、2年の就労訓練期間のうち約3ヵ月間じぇらぽれでの実習を経験しますが、社会との接点や就労の経験がない訓練生も多いため、実習期間に学ぶ内容は、在庫管理や接客などの実務はもちろん、エプロンの着け方、出勤時間の考え方に至るまで、細部にわたるそうです。

「訓練生1人1人を尊重しながらも、現実問題として彼らは社会で働き、お金を稼いで生きていかなければなりません。僕たちの仕事は働く上で必要なルールを彼らが分かるよう噛み砕いて説明し、それを少しずつ理解してもらい、一般企業で困らないようにすることなんです」(倉内さん)

訓練生がお客様への気遣いを見せたり、世間話をするなど楽しそうに接客している様子を見ると、本当にうれしくなるという倉内さん。おいしいジェラートがつなぐ、ゆったりやさしい社会のネットワークがますます広がっている模様。試作に次ぐ試作で新フレーバーも続々登場予定とのこと、次はどんな新しい味に出会えるか楽しみです。

調理場。接客対応のほか、店舗や機械の清掃、素材の準備など多岐にわたる仕事をていねいに覚えていきます

じぇらぽれのスタッフさんたち。キャップとエプロンのユニフォームも訓練生の提案です(左端が倉内さん)

_______________

じぇらぽれ/Beer Pore

営業時間:じぇらぽれ 11:00〜19:00/Beer Pore 12:00〜20:00

定 休 日:水曜日

地域の人々が集う住み開きの家

新しい出会いが待っている。世田谷のコミュニティカフェ

ダイタ森イチバ、はじまります

世田谷で、ダイタ森イチバがはじまります

世田谷代田で、夏に開催された「ものこと祭り」。代田のまちで手作りの市を開催した仕掛人のひとり、服部さんが主体となり、あらたな取り組みがはじまりました。その名も、「ダイタ森イチバ」。

「世田谷代田で、森とつながり、10年先には地域の人が森とかかわれる関係を実現させたいと思っています」(服部さん)

そんな彼らの新たなプロジェクト、森イチバの第一回の会「竹キャンプ」が開催されました。

今回の会場は、世田谷の代田橋駅にある旧柳澤邸。築100年の古民家と庭園が広がる敷地は、柳澤さんの「地域のために使ってほしい」という遺言を受け継ぎ、現在は(社)世田谷トラストまちづくりが保存しています。

そして、柳澤邸を人が集まり交流するようなきっかけの場になるために、今回の会がはじまりました。

世田谷に関わりのある人達が集まりました

竹を使った万華鏡づくり

竹を使って万華鏡づくり

今回は、トージバの青木さんと、青森さんが講師の千葉工業大学のインターン生がゲストとなり、竹を活用した万華鏡づくりを開催。あいにく雨予報で室内の開催になりましたが、当日は世田谷に関わるひとや、モノコトのメンバーの知り合いなど、小学生も含んで約15数名が参加しました。

青木さんのインターン生がレクチャー役となりはじまった万華鏡づくりは、竹に穴を開けたり、万華鏡の色鮮やかなスパンコールの仕掛けを作ったり・・。先生役の学生も、やや緊張した姿がすこし微笑ましくもあります。

「普段竹に関わっていますが、こういう機会がもてたのはとても貴重なこと。地域と人がつながって、竹もテーマになる。またこういう機会が世田谷で生まれたらぜひ加わりたいですね」(青木さん)

「講師は初めてで緊張しましたが、こういった機会で、竹に触れるきっかけに協力することができとてもよい経験になりました。」(インターン生)

トージバの青木さん(左)とインターン生

みんなで熱心に万華鏡づくりが行われます

木も竹も、使われることが必要な時代

実は万華鏡づくりの裏側には、竹の抱えている問題があります。竹は成長が早い一方で、手入れや活用ができずさまざまな地域で竹害がおこっています。そんな竹を、青木さんは遊び道具として親しんで楽しむことを伝えています。この会を通して初めてのひとでも、竹の奥深さを実感したようです。

その後は簡単なお茶会を開催。天候がよければ外でピクニックとなりましたが、お茶を飲みながら、自己紹介をするなど、和気あいあいとした時間が流れました。

「普段仕事で忙しくて、こういう会に参加してみたかった。とてもいいきかっけになりました。」「竹を使ったり、柳澤邸で過ごすのが面白かったです。」

仕事や暮らしをはなれて、こういった会で人が集まることは、新たな出会いにもつながることにつながったようです。まちぐるみでワークショップを開催していくことが、世田谷で始まった事例のひとつとも言えそうです。

これから森イチバでは、来年3月に森のマーケットを企画しているそう。次々と地域をまきこんで取り組む彼らの活動に注目していきたいですね。

手作りの万華鏡が完成!

持ち寄りのお菓子で交流会も

前野里沙

りんごをたっぷり使った、セタビカフェ・ランチボックス

2013年、秋メニュー、ランチボックスの完成形

川場村とのコラボレーション

粕谷ゼミとセタビカフェではこれまでに3回、ランチボックスのコラボレーション企画を行っており、今シーズンが4回目。今回は、初めて世田谷区が「縁組協定」を結んでいる群馬県川場村とのコラボレーションによるメニューづくりとなりました。

世田谷区と群馬県川場村のつながりは1981年に「縁組協定」を締結したことに始まり、今年で32周年を迎えます。現代教養学科、世田谷区、群馬県川場村(世田谷区と縁組協定締結)の交流組織「縁人-enjin-」の方々との交流を通じて、川場村名産のりんごをふんだんに使用した、これからの季節にぴったりのフレンチメニューが実現しました。

セタビカフェのフランス料理のシェフが作るということで、ランチボックスとはいえ商品企画はフランス料理を考えます。川場村のりんごとのコラボレーションメニューということで、メインからデザートまでりんごを使ったメニュー案を考えました。

店頭販売を行った際の記念の一枚

はじめてセタビカフェに伺ったときの記念写真

提案したものをシェフが本格料理に!

試食会の様子。こんなに美味しい料理になるなんて感激

試作した結果のレシピを提案。どきどきでした

いくつかあるメニューのなかで、私が担当したのはメインとなる豚肉のブレゼ(蒸し煮)。過去に、鶏肉料理、魚料理の順番で提供していたため、今回は豚肉料理にしようと決めました。私たちは普段料理の勉強をしているわけではないので、レシピを集めてきて作り方から開発します。

先生の家に集まって試作を作り、皆で食べてみてセタビカフェへ提案をします。それをセタビカフェのシェフが本格的な料理にしてくれるのです。シェフからたくさんアドバイスを頂き、9月に試食会を行いました。

りんごの酸味と甘みの効いたソースで煮込んだブレゼは、予想外に美味しくて驚きでした。実際にランチボックスになる際には、コスト面で豚肉がハムに変更となりましたが、そちらもすごく美味しいです。

私たちの提案を生かしたメニューが完成した喜びはひとしお。皆さんにもおすすめです。

この秋のランチボックスメニュー(~12/1)

昭和女子大学現代教養学科と群馬県川場村、セタビカフェがコラボレーションしたメニューがいよいよ完成!その内容は以下の通りです。

———

○リビエラ(セモリナ粉を使った白ごまパン)…リエットをつけて召し上がっていただける素朴なセミハードパンになっています。

○ジャンボン・ド・パリのブレゼ(りんごソース)…ブイヨンでボイルした豚もも肉のハムをメインにマデラ酒香るフォン・ド・ボーでブレゼ(蒸し煮)しました。酸味が聞いた川場産りんごにカルバドス酒を効かせたソースが人気の一品です。

○彩り野菜とコンソメのジュレ…アンチョビが効いたドレッシングを絡めた色鮮やかな温野菜。ぷるんとしたコンソメのジュレとの組み合わせは抜群です。

○秋の味覚!さんまのリエット…フォアグラの脂で3時間煮込み、なすとしょうがのしぼり汁を使用して魚の生臭さを一切感じさせないシェフ渾身の一品。

試食会後の、完成形を撮影したときの模様。盛り上がりました

店頭販売の際のお客様へ手渡ししているところ

○川場産のりんごを使ったパウンドケーキ…川場産りんごとクルミ、ドライフルーツをふんだんに使用した秋を感じるケーキです。口当たりがとても軽くしっとりとした味わいです。

———

これからの季節、美術館を見学した後にランチボックスを持って、砧公園で紅葉狩りを楽しでみてはいかがでしょうか。

_______________

ランチボックス概要

価格:850円(ドリンクセットは1,000円)

ランチボックス販売期間:10月1日から12月1日まで

提供日:美術館開館日のみ、1日20個限定で販売

※使用するりんごは、あかぎ、紅玉、陽光、しんせかい、ふじなど時期によって異なります。

まちのお茶の間「岡さんのいえ」は、理由がなくてもいていい場所

岡さんのいえ TOMO

元祖「住み開き」の人、明治生まれの故岡ちとせさん

上北沢駅から歩いて5分ほどの閑静な住宅街に現れる「岡さんのいえ TOMO」。家自体はこじんまりとした昔ながらの日本家屋ですが、玄関の前はにぎやかです。「地域共生のいえ」のマーク、今月の予定、岡さんのいえで行われている教室の案内、そして駄菓子屋ののぼり…。気軽にのぞいてごらん、と呼びかけられているような気持ちで玄関に足を踏み入れられます。「最初はね、何をやっているか分からない、怪しい家だなんて言われたもんですよ」と見守り隊員の1人、中島俊一さんが笑います。

岡さんのいえのオーナーは小池良実さん。あれ?岡さんじゃないの?岡さんって誰?と不思議に思うところですが、“岡さん”とは小池さんの大叔母にあたる

岡ちとせさんのことなのです。岡さんが元々の住人で、2006年に99歳で亡くなるまで、多くの時間をこの家で暮らしたといいます。そして、外務省勤務の傍ら1950年代から、同居していた諫山イ子さんと一緒に、近所の子どもたちにピアノと英語を教え、いつも開かれたにぎやかな家だったそうです。

開いているデーカフェの日には、赤ちゃんや子ども連れのお母さんが気軽に訪れて、岡さんの家も賑やか

見守り隊員の小塚さん(右)と中島さん(左)

今でこそコミュニティスペースは珍しくありませんが、60年前にはめずらしい存在だったのではないでしょうか。おもてなしの心と共にかねてから住み開かれてきた家は、「地域の人や子どものために役立ててほしい」という岡さんの想いと共に遺されることに。そして意思を引き継いだ小池さんが岡さんの家を改修し、(財)世田谷トラストまちづくり、サポーターの力を借りながら、2007年からまちのお茶の間として役割をスタートさせました。

強力な助っ人、世田谷トラストまちづくり大学卒業生の「見守り隊員」

地域の人と子どもたちのために役立てるといっても、いざ、何をすればいいのか、どう継続していけばいいのかと知恵を絞るのは大変です。そこに現れたのが、世田谷トラストまちづくりが運営する「まちづくり大学」の地域共生のいえコーディネーター養成講座第一期の修了生たちでした。

このメンバーに、広報のイラストを一手に引き受ける小塚さん、伺った日に“駄菓子屋のおじさん”をやっていた地引功一さん、そして中島さんも含まれます。養成講座の中で、オープンしたての岡さんの家に関わる機会があり、その後も、「見守り隊員」として運営のコアな部分を担っています。

地域共生のいえのコンテンツとして、まず考られたのが、「開いているデー」。とにかく扉を開かなくてはと毎週水曜日をその日に決めたものの、最初は人の入りもイマイチ。そのうち「開いているデーカフェ」と名称を変え、お茶やお菓子を楽しめるようにしたら、ぐっと人が来やすくなったようでした。

取材した日は、だがし屋さんが開催

学校おわりの子ども達も集まります

ここに集うのは赤ちゃんや小さな子どもを連れたお母さんが圧倒的多数です。小学生や中学生のお茶の間にもなりたい、と考えて始めたことのひとつが駄菓子屋さんで、小学校帰りの子どもたちが、家を覗いてくれるようになったといいます。

集う人がしたいことをする場所

さまざまな年代が集まる岡さんの家ですが、「一番接点が少ないのが、中高生かもしれませんね」と小塚さん。しかし、一昨年の一時期、中学生が頻繁に出入りしていたといいます。「放課後まちの公園に、たむろしている中学生がいたんです。特になにをするでもなくいるんですが、体だけはもう大きいもんで、通報されちゃったりしてね。あんまりだから、岡さんのいえに招き入れて、カレーを一緒に作ったり、手仕事が好きだという子がいたから、みんなで刺繍をするちくちくカフェをやったりしました」(中島さん)

彼らは高校生になり、出入りはなくなりましたが、この誰でも迎え入れて、去るときは追わない、ゆるやかな結びつきが岡さんのいえのいいところ。まさに茶の間、なにをするでもなく集まれる場というのは、だれにとっても必要なものです。

もちろん、随時イベントも企画しています。「再現カフェ」では、岡さんが遺したレシピノートにあるハイカラなお菓子を現役のパティシエが腕を振るって再現しています。絵が得意な小塚さんは、図工教室を家だけでなく近隣の小学校でも。他にも夏休みには、大学生や大学院生がボランティアにやってきたり、世田谷美術館のワークショップがあったり…枚挙に暇がありません。関わる人が多様になっていけばいくほど、岡さんのいえの懐の深さも増していくようです。

さらに、近年は大学の研究対象となったり、海外から視察団が訪れたりと、岡さんのいえは住み開きの先進的な事例となっています。

赤ちゃんのためのコンサート

庭遊びのしゃぼん玉は、子ども達に大人気

庭では土いじりもできます

みんなの居場所が続いていくように

取材に行った日は「開いてるデーカフェ」の日で、お客さんはほとんどが子ども連れ。2人の子どもを連れて来たというお母さんに話をうかがうと、「お姉ちゃんが他の子とここに来て遊ぶので、普段とれない下の子との1対1の時間があるのが嬉しいですね。他のお母さんたちと、約束をしなくても集まれるのがいいですね」とおっしゃっていました。

「リタイア後、岡さんのいえに出会ってなかったら、何をしてただろうと怖くなります。結局、ここに来て、自分が遊ばせてもらっているんです」(小塚さん)

「ここに来る人、地元の人に楽しんでもらうために何をしていけばいいのか、抜けているところを振り返る作業を、今やっているんです。始めてからもう6年ですからね。存続していくためのことをやっていかないと」(中島さん)

2人を含め、岡さんのいえに関わる人々は、それぞれの役割と岡さんのいえの将来を想い描いています。

岡さんのいえは、いつも笑顔が絶えません

いつまでも、だれにでも開かれている、岡さんのいえ

“ずっと、当たり前にある家”。それが私たちが実家に求めるものではないでしょうか。例え家族であっても、いい関係を保ち、続けていくにはそれなりの努力がいるもの。「岡さんのいえ」のお茶の間に集う人々の願いもきっと、“いえ”が続いていくこと。かたちは柔軟に変わっても、誰でも「おかえり」と迎えてくれる空間は、岡さんの想いを継いでずっと上北沢にたたずんでいそうです。

_______________

岡さんのいえ TOMO

[住 所]世田谷区上北沢3-5-7

[ホームページ]http://www.okasannoie.com/