「洋服ポスト」から地域のつながりを作りたい

「洋服ポスト」とは港区の公共施設、港区立エコプラザが企画し、六本木ヒルズマルシェなどさまざまな会場で開催されてきた取り組みです。現在はNPO法人として世田谷代田を含む都内5ヶ所で開催。地域で集まった古着は、NPO法人洋服ポストに買い取られ、その売上は世田谷代田の街が元気になる活動に使われます。

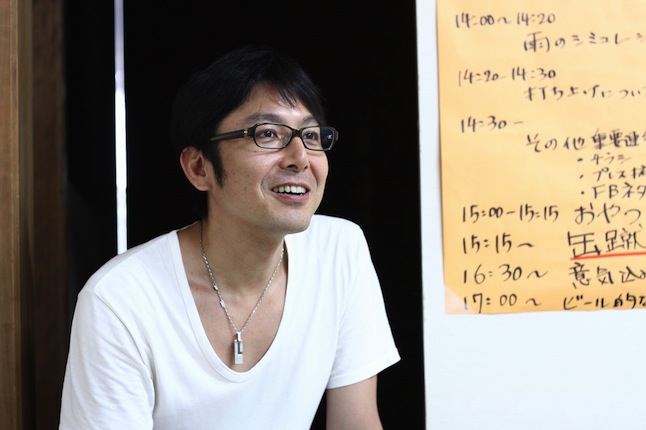

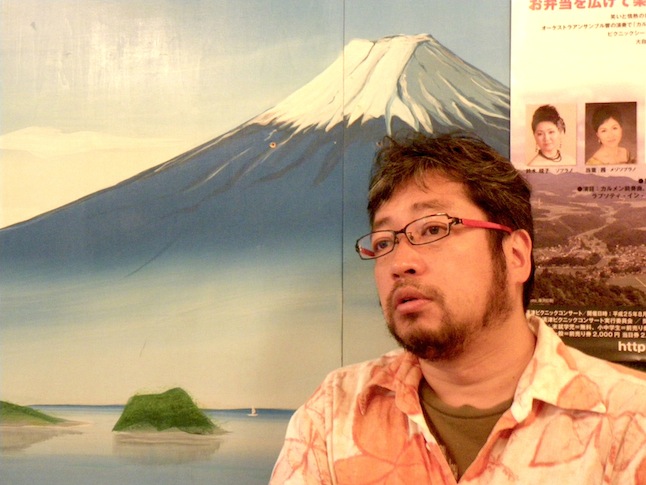

「洋服ポスト世田谷代田」で代表を努める服部さんは、もともとコミュニティづくりや地域活性に興味があったと話します。

「以前、港区立エコプラザの運営の仕事をしていた時に洋服ポストの活動を知り、世田谷代田でもできないかと思ったのが始まりです。ちょうど第1回目の『世田谷代田ものこと祭り』が成功した後で『楽しいことがあれば、地元の人も集まってくれるんだ』ということがわかった。洋服ポストの仕組み自体ももちろんですが、それをきっかけに地域の人が気軽に集まれるスペースを作りたいなと思い、導入を考えました」(服部さん)

現在、世田谷代田の洋服ポストは、駅北口のローソン隣の駐車場で開催されていますが、場所を決める際には、地域の方々に助けられたと言います。

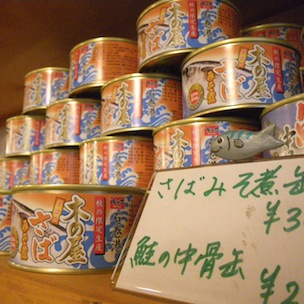

「場所を探していた時、お祭りの際にお世話になった地元の悉皆屋の主人・志賀さんに企画書を見せたら、その場で駐車場を所有している会社の社長さんのもとへ交渉しについて行ってくれたんです」(服部さん)

住民が気軽に参加できるしくみ

志賀さんの他にも、地域の人々による協力を得て洋服ポストの開催が実現。今年の3月に開催された第1回では、合計2.3tもの古着が集まり、これまで3回開催してきました。

「毎回高級車で乗りつけて置いていく人もいれば、シェアハウスの女性が、45リットルのゴミ袋に詰めて、2人がかりで運んできてくれたりも」(服部さん)

人が集まる仕組みを作るため、洋服ポストには毎回「代田茶飲み場」という名前のくつろぎスペースを併設しています。洋服を提供していなくても、お茶を飲みながら休憩することができます。

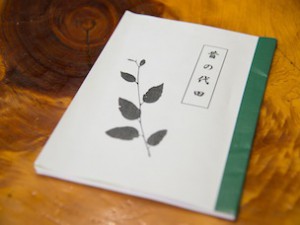

「茶飲み場には『夢のダイタ帳』という、町の人に世田谷代田がこうなってほしいという夢を書いてもらうノートを設置しています。例えば“環七沿いのシャッターを綺麗にしたい”など、書かれた願いを叶えるために売上を使う予定です」(服部さん)

毎回、告知のために地域の名物店長へのインタビュー記事を載せた「ちらしんぶん(チラシ+新聞)」を作成し、街中に配布するなど、地道な広報活動が功を奏し、「茶飲み場」に集まる人たちも、少しずつ増えています。

「お茶を飲みに来たおじいちゃんおばあちゃんと、服を投函しに来た子ども連れの家族で会話する光景がみられるようになり、イベントに集まった人同士のコミュニケーションも生まれています。七夕には笹と短冊を用意したりと、人が集まるための色んな工夫を考えています。今後はもっと、街の人たちに携ってもらえる場にしたい。洋服ポストを“集客装置”と捉え、こんなイベントや活動をやりたい!という願いを叶えてほしいですね」(服部さん)

賑やかだったころの代田を新しいカタチで

世田谷代田の街には、金物屋、畳屋、靴屋など、古くから続く地域の商店が今も残っています。それもそのはず、戦前のこの街は、駅前の商店街に140店ものお店が軒を連ね、下北沢にも負けないにぎわいを見せる“小商いの町”だったのです。時代とともに商店やにぎわいは減ったものの、地域の絆が今も残っている。それを新しい形で復活させたいと望む服部さん。

「この町は、これからもっと変わりそうだなという予感がします。例えば、小田急線の踏切を無くす工事と同時並行で、駅前が緑道になるという話もある。世田谷区の保坂区長はエネルギー政策にも前向きです。いろんな伸びしろがあるこの町で、もっと地域の人が集まって元気になれるような、いろんな実験をしていきたいですね」(服部さん)

次回は8月25日に世田谷代田「モノコト祭り2013」と同時開催されます。洋服ポストも駅北口のローソン隣の駐車場で開催されます。

「お祭りの中心地となる、代田八幡神社の木陰は涼しくて快適です!新しい世田谷代田を発見しに、ぜひ遊びに来てください」(服部さん)