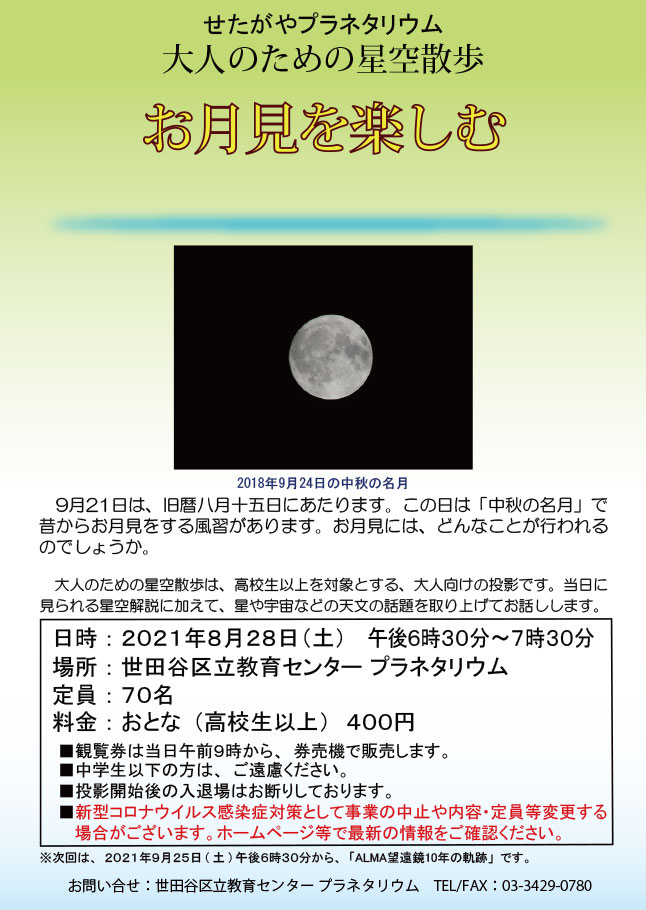

美しすぎるパフェがInstagramで話題

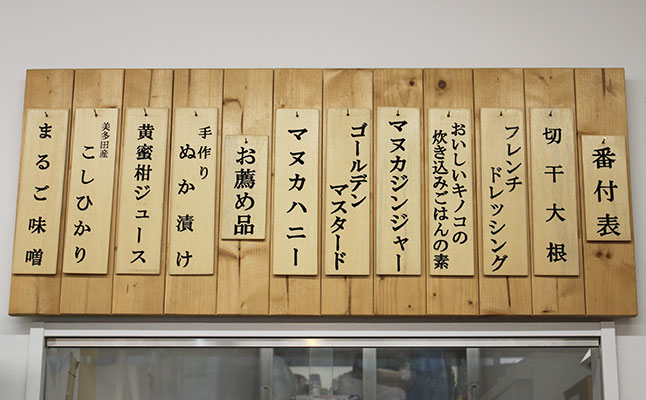

「ラトリエ ア マ ファソン」は、東急大井町線上野毛駅から徒歩1分、上野毛通りから少し入ったところにあるパフェ専門店です。ラトリエ ア マ ファソンのインスタグラムには、美しくカットされたフルーツがきらめく、パフェの概念を超えた芸術作品のような一皿の写真が並んでいます。インスタユーザーには絶大な認知と人気を誇り、メディアでも度々取り上げられ、午前10時の開店から行列ができるほどの人気店です。その日のメニューがなくなり次第営業終了となります。

美しいグラスデザート

食べるというより体験する

この美しいパフェを生み出しているのは、オーナーシェフの森郁磨さん。森さんは、フレンチやスイーツの技術を極め、この美しいパフェにたどり着き、「体験の提供を目指しています」といいます。お店では、「言葉も通じない場所で、道を曲がるかどうかを判断しながら進む一人旅のような体験」を味わうことができます。

ノックしてから入りたくなるような白い扉。

入口の紫陽花に目を奪われます。紫陽花の浮かべられた水盆が置かれていたお店の入り口。

脳内時間旅行ができるパフェ

季節ごとのパフェを楽しめるラトリエ ア マ ファソン。梅雨時には、紫陽花をイメージした一皿が有名です。パフェグラスを乗せるお皿に敷き詰められた生花の紫陽花、彩りの美しいゼリーを受け止める青梅の翡翠煮(ドゥミセック)や道明寺…。静かに雨に濡れるあじさい寺を散策した記憶がよみがえるようです。森さんは「紫陽花そのものに対するリスペクトがあって、このパフェを作っています。」といいます。「秋、サツマイモや栗を使った時は、芋掘りや栗拾いを懐かしく思い出してくれるかな」と、どの季節にもパティシエの素敵なたくらみを隠しながら趣向を凝らしているそうです。

紫陽花をイメージした一品

美しいグラスデザート

ラトリエ ア マ ファソンは、「和」だけではなく、ベースにあるのはフレンチの技術。イチゴやメロンのパフェは、おとぎ話のプリンセスになったような気分まで味わえます。

いちごなどのグラスデザート

細部に至るまで「ア マ ファソン」

店名の「ラトリエ」はアトリエ・工房の意味を持つフランス語。一品ずつ、心を込めて作り上げるところからきているそうです。「ア マ ファソン」は、私の流儀という意味があるそうです。

店名にも想いがあふれています。

居心地のよい空間を演出している椅子やテーブルは、ゴシックやバロックをはじめとした建築にも興味があったという森さんの審美眼にかなったものが揃います。

居心地の良い店内

座る席によって感じる世界観が違うのも、狙い。

店内は、壁の素材や色を変えるという仕掛けが施されており、座る席によって感じる世界観が違います。雨の日でも光を感じることができる窓際。コンクリート壁とアンティーク家具が調和したテーブル席。ドリップコーヒーをうっとり眺められるカウンター。白壁で明るい小さなカウンター。旅慣れた人は、何度も訪れる場所でも季節によって表情が違うといいますが、ラトリエ ア マ ファソンも座る席ごとに世界観の違いを味わうことができます。

カウンターも落ち着いて過ごせます。

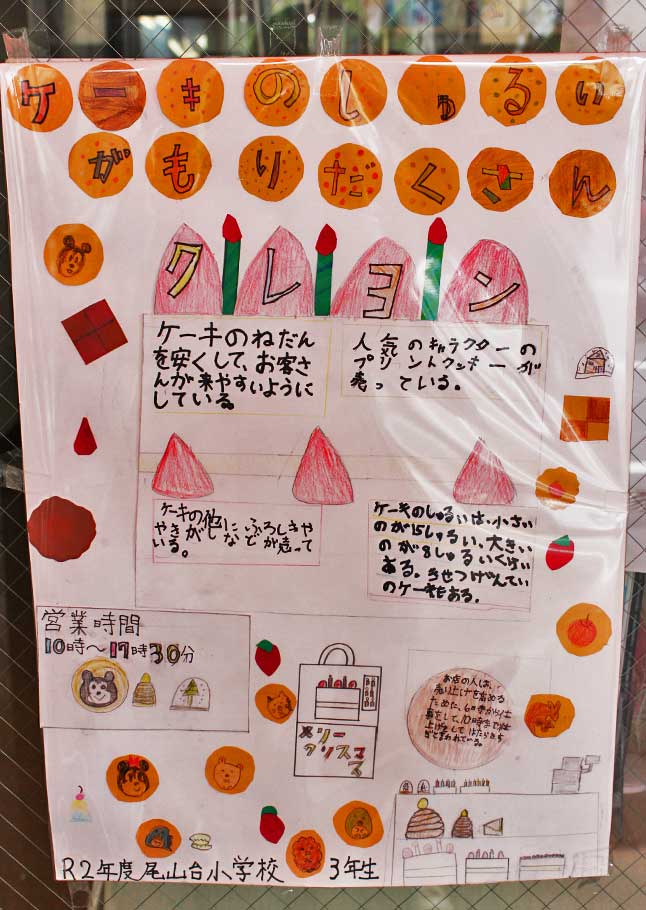

食器やインテリアも楽しみのひとつ食器や飾られている品々もストーリーが感じられるものばかりです。

自分流を大切にする人がリピート来店

話題性を求めて来店する人が多い一方で、本当にパフェに興味が深い人、スイーツ探訪を心から愛する人が何度も足を運んでくれるそうです。一人で来店する男性が比較的多く、ラトリエ ア マ ファソンの男性の来店率は上昇を続け、スイーツでは高い14%(2021年6月現在お店調べ)となっているそうです。森さんも「自分の「好き」を突き詰めていく人が増え、それを隠さなくなったのは、いいことです。若いカップルが和スイーツを楽しんでいる隣でおばあちゃんがパフェを食べているとか、男性がちょっと専門的な質問をしてくる、といったことが、今は普通になっている」といいます。

パフェを通じたパティシエとお客さんのコミュニケーション

森さんをはじめパティシエは、来店したお客さんの「今日は何を繰り出してくるんだろう」という期待感に対して、「驚くかな、喜ぶかな」という気持ちで作っているそうです。また、常連の方の注文されたメニューは、大切な情報として記憶しているそうです。

さらに、森さんは「パフェは、建築や文学のように何百年も形が残るわけではない。形が特徴的である一方で溶けてなくなってしまうもの。だからこそ、提供した一皿は、その人の記憶の中だけにとどめられる」という感覚が根底にあるそうです。ラトリエ ア マ ファソンにはパフェを通じたパティシエとお客さんのコミュニケーションがあります。

研鑽を続けるスタッフ。

本文中、ラトリエ ア マ ファンソンの皆さんはかなりストイックなように思われたかもしれませんが、とてもフレンドリーな方々でした。そして、ラトリエ ア マ ファソンを愛している!という気持ちに溢れていました。

遠くに旅行に行けなくても、特別な非日常を味わえるラトリエ ア マ ファソン。芸術的なパフェを堪能しながら、自分の記憶やパティシエの”たくらみ”に思いをはせる豊かな時間を過ごしてみてはいががでしょうか。余裕をもったお時間に行かれることをおススメします。