みどりと静けさの北烏山9丁目屋敷林(地域風景資産)

世田谷区の風景づくりと「地域風景資産」

世田谷区の「地域風景資産」は「風景づくり条例」で位置づけられた、区民が主体的に風景づくりに参加するプログラムです。区民が大切に思う風景を推薦し、区が選定、登録します。ところが選定はされても、その場所を区が建設行為などから守る“保全活動”ではない、とのこと。ではいったいどういうものなのでしょう?

世田谷区都市整備部都市デザイン課の佐久間浩康さんに伺いました。

「ここでいう風景づくりとは、世田谷の魅力的な風景を住民の皆さんで守り育て、つくることです。なので、対象となる風景資産があるだけではなく、風景づくり活動を実際に行う区民の方々もしくは活動団体が存在することが前提です。風景を大切に思う区民が、その価値を皆で考え、所有者などのご理解を得て、風景づくりにつなげることが目的のものです。街の環境を良くしていくきっかけになればと。活動する人の輪が広がり、世田谷全体の風景が育っていくことを目指しています。」(佐久間さん)

大蔵の四季が溢れ出す妙法寺の境内(地域風景資産)

桜上水「江戸城御囲い松」の兄弟松(地域風景資産)

そもそも、世田谷区は、風景づくりに関しては全国のなかでもかなり先をいく自治体です。東京都で初めての景観行政団体(景観法に基づき景観行政を担う地方自治体)として、「世田谷区風景づくり条例」と「風景づくり計画」をつくりました。

そのベースには、「区民、民間業者、および行政それぞれが歩み寄り、協働する」という基本の考え方があります。地域風景資産にしても、行政が資産を管理するのではなく、区民が守りたい風景を自分たちの手でケアをする、というのが基本です。

「せたがや百景」の反省から「地域風景資産」へ

地域風景資産の前身に「せたがや百景」がありました。昭和59年(1984年)に世田谷のなかで自慢できる風景を区民投票で100箇所選んだもの。世田谷に住む人々にとって大切な風景を明らかにしようという主旨で行われました。ところがこの時は、「選んだだけで終わってしまった」という反省点があったのだそうです。

「推薦するだけであれば簡単ですが、百景として選定された場所に建設計画が出てきた際の対応などがいきわたらず、選定後もその場所を見守り続ける行為が大切なのだということがわかってきたんです。そこで、約10年前から始まった地域風景資産では、場所の価値に加えて、実際に風景づくり活動を行う団体の存在や運営体制を合わせて考慮し、選定することになりました」(佐久間さん)

これまでに地域風景資産として選定されたのは、66箇所。昨年度(平成24年度)に第3回目の募集が行われ、新たに20箇所が追加され、今は86箇所となっています。

風景づくり活動の清掃活動の様子

風景づくり活動の作業風景(ササ刈り)

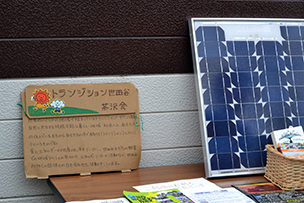

第3回地域風景資産では、20箇所が新たに追加!

今回の募集には、46箇所の応募がありました。推薦者は、一年半かけてその風景を改めて歩き、所有者の了解を得て、運営体制を整える作業を行ってきました。

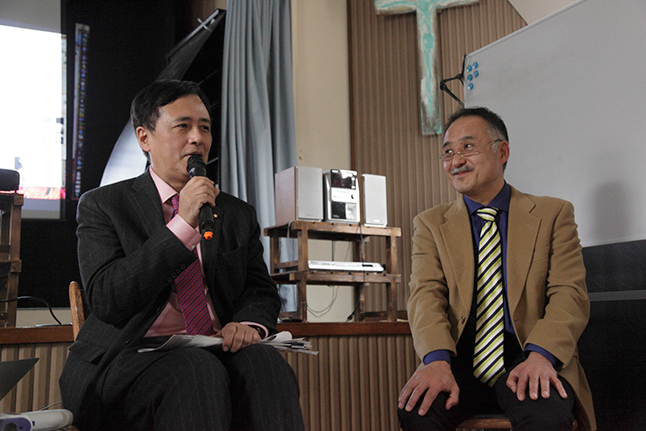

1/26(日)に世田谷産業プラザで行われた「公開選定会」には、最終候補23件のプレゼンテーションが行われました。八幡山の八幡神社や、烏山川緑道などの住民に愛されてきた場所をはじめ、桜上水「江戸城御囲い松」や奥沢城趾など歴史的な資産のある風景について、いかに貴重であるか、

1/26(日)に世田谷産業プラザで行われた「公開選定会」。最終候補23件のプレゼンテーションの様子

どうやって守っていくのか、どのような風景づくり活動をしていくのかについて発表がありました。

審査する選定人からは、活動を続けていく体制や、運営メンバーが高齢化した際に若い世代にどうつないでいくのか、といった長期的な運用に関する質問が挙げられました。

こうして選ばれた、新たな20箇所の地域風景資産は以下でご覧いただけます。

>> 第3回地域風景資産のご紹介

地域風景資産になって広がりが

風景づくりの活動に参加する人たちにとって、「地域風景資産」に選定されることはどんなメリットがあるのでしょう?

まず、区の都市デザイン課では、風景づくりアドバイザーのような専門家の派遣や、活動団体に向けた課題解決のための検討会の実施、地域風景資産をつなぐマップづくり、区民参加のまち歩きイベントの企画などを行っています。

しかし何より、活動に関わる区民のモチベーションが上がることが大きな効果でしょう。例えば第1回目の地域風景資産選定で選ばれた、弦巻の「双子の給水塔のそびえ立つ風景」の事例では、活動者が給水塔の所有者である東京都に働きかけ、見学会を開催したり、会報『双塔』を年4回も発行するなど熱心に活動し、この場所は今や区を代表するランドマークとなっています。

給水施設なので、一般公開している場所ではないものの、活動者の要望に応じて年に一回は近隣の小学生や地域の人々に見学会を開催できるようになったという変化をもたらしました。

「地域風景資産に選定されたことで、資産の所有者をはじめ建設計画などが持ち上がったときに風景の魅力を伝える材料のひとつにはなると思います。また、区民の方が町会や自治会などのまちづくりの活動に参加するのはなかなかハードルが高いかもしれませんが、この風景づくり活動は、

双子の給水塔の聳え立つ風景(地域風景資産)

年に一度行われている給水塔見学会

ほんとに小さな見守り活動から始められるので、身の丈でまちづくりに関わることもできます。日々の清掃活動など、ちょっとしたことでも、長く続けることに意味があると思います」(佐久間さん)

区民にとっての関心ごとは、自分の住むまちが、居心地がよい場所であるかどうか。“居心地のよさ”に風景はとても大切です。「自然だけでなく、商店街の賑やかさや生活の匂いなど人の営みが感じられる光景も、ほっと安らげる風景でしょう」と佐久間さん。

そんな風景を区民が大切にしたいと思っても、まずどんなことができるのか、何から始めたらよいかわからないもの。そんな時よりどころになるのが、この「地域風景資産」でもあるのかもしれません。

「まちづくり」と大上段に構えずとも、あなたにとって身近な風景に向き合うことから始めてみませんか。