作成者アーカイブ: admin

若き団体「tamagoPLIN」がシアタートラムデビュー!稽古現場レポート

シアタートラム ネクスト・ジェネレーションvol.6 tamagoPLIN『さいあい~シェイクスピア・レシピ』

ネクスト・ジェネレーションとは?

まずは見学の前に、今回の公演について、世田谷パブリックシアターの吉兼恵利さんから説明がありました。

「今日見学していただく『さいあい~シェイクスピア・レシピ~』は、世田谷区の芸術アワード“飛翔”受賞記念の公演で、第6回ネクスト・ジェネレーションに選ばれた作品として2/21~23に上演されるものです」(吉兼さん)

「シアタートラム ネクスト・ジェネレーション」とは、2008年に始まった、舞台芸術分野の若い才能の発掘と育成を目的にしたプログラムで、世田谷近郊を拠点に活動する若い団体に本格的な劇場(シアタートラム)で上演する機会を提供する、という主旨のもの。

「場所を提供するだけではなくて、技術面や制作面で全面的にサポートする、上演だけではなく作品を創る劇場がある世田谷区だからできる取り組みなんです」(吉兼さん)

今回、私と一緒に稽古場を見学するのは、高校演劇部の女の子2人。シェイクスピアの名作がたくさん登場するとのことですが、あえて詳しいストーリーは聞かずにさっそく現場へ。

世田谷パブリックシアター広報担当の吉兼さん

シアタートラムの地下へ

野菜がシェイクスピア劇?

稽古場に入ると、まずメンバーが唄を歌っているシーンに

「これっくらいの・おべんと箱に・おにぎりおにぎりちょいと詰めて」のメロディに合わせて、替え歌の練習

世田谷線三軒茶屋駅すぐ横、シアタートラムの地下に稽古場があります。私も一度だけ、『三茶de大道芸』という三軒茶屋のフェスティバルでボランティアのみんなと入ったことがあり、知る人ぞ知る三茶の地下空間です。

11人ほどのメンバーは、私たち見学者が顔を見せると、すぐに練習を再開しました。

突然何やら童謡のようなものを歌い出します。なんとその歌は数十年前の子育て時に、私が子どもたちと一緒に唄った懐かしいフレーズ。「これっくらいの・おべんと箱に・おにぎりおにぎりちょっと詰めて♪」……なぜこれがシェイクスピア?

後で聞くとメンバーはそれぞれ皆「野菜」の役とのこと。それも子どもたちが大嫌いな野菜たち(衣装は着けてないけれど、ピーマンの役なら緑色、ナスなら紫といった具合にそれらしい色の服を着ていました)。この野菜がセーラー服の少女と共に、シェイクスピアの名作を演じるのです。

「おべんとうばこのうた」に合わせて、盛んに上から降りてくる金・銀・アルミのお弁当箱を取る動作をあてぶりしています。どうやってその箱を

取るのか。その時野菜たちはどんな風に演じるのか。一人ひとりの動きをまさにこの場で決めていくところです。演出のスズキ拓朗さんのひらめきが、即座にメンバーによって演じられる。スズキさんがまた「いやこうだな」とさらに振りを自分でやってみせるとメンバーはすぐにそれを自分流に表現する。へぇ、演劇ってこんな風に作っていくんだな。台本通りにメンバーが表現するのだと思っていたけれど、私には驚きでした。

「ネクスト・ジェネレーション」は

仲間たちとの一つのゴール

こうしたやり取りが一段落して動きが決まると、軽快な音楽にのせて野菜と少女の群舞になりました。とたんに本番さながらの臨場感が目の前に現われました。かぶりつきで見てしまう迫力です。この作品、実は初演は3年前なんだとか。再演を繰り返し演じ慣れているはずなのに、今回シアタートラムのためにこんなに頭を使って作り変えているのだそうです。

団体名は「tamagoPLIN」とおいしそうな名前ですが、もともとは「たまご」というパフォーマンス集団と「CHAiroiPLIN」というダンスカンパニーが出会ってできたチームなのだそうです。

「この作品をシアタートラムで完成させることが、ひとつの目標でもありました。ネクスト・ジェネレーションは願ってもないチャンス。これだけ激しくダンスができるのは今の若さがあってこそなので(笑)」(スズキさん)

さもありなん。

最後にメンバーと私たち見学者との意見交流がありました。

ここにいるメンバーは全員桐朋学園芸術短期大学の出身者とのこと。同じ場所で学び、気心の知れた20~30代のメンバーが遠慮なく意見を言い合い、エネルギーをぶつけ合う様子はまさにネクストジェネレーションの息吹を感じます。

私と一緒に見学した高校演劇部の2人は、メンバーのはつらつとして躍動感いっぱいの練習風景を見ながら自分たちの未来に思いを馳せているようでした。若さはいいな。

どんどん振付けが決まり、みんな活き活きと動き出す

動きの指示を次々と出していく演出・振付のスズキ拓郎さん

スズキさんの横で、稽古を夢中に見ている私、遠藤久一郎

ちなみに野菜の衣装の絵コンテを見て、「『チロリン村とクルミの木』みたいですね」と言ったら、若い人たちが誰も知らなかったのは思えば当然のことかもしれません。今年還暦になる私が幼少期に見ていた野菜を主人公にしたNHKのテレビ人形劇なのですから……。

今日見学した場面が、本番でどんな展開になるのか、今から楽しみです。

遠藤久一郎

親子で楽しめるライブハウスイベント「おひるのかほり」

大勢の子どもたちが生の音楽に夢中に

子どもが生まれると親もなかなかライブに行けないので

「おひるのかほり」は、好きな音楽が一緒だった、という山岸さん、持木さん、清水さんの3人が2010年の秋に第一回のイベントを行ったことから始まりました。その後山崎さん、大浦さんが加わって、現在は主に5人で活動しています。メンバーの多くは、幼児や小学生の子どもを持つお母さんたち。普段は、それぞれの仕事や育児に追われながら、半年に一度のペースで、親子で参加できるこのライブイベントを企画しています。

「もともと独身時代から音楽が大好きで、ライブに行っていました。持木さん、清水さんはその頃からの仲間です。子どもが生まれると、親もなかなかライブに行けなくなり、ハードルが高い場所となってしまうので、子どもに生の音楽を聞かせるイベントをやれたらいいね、という話が出たのが最初のきっかけです」(山岸さん)

始めてから3年半経ち、今回が6回目となるこのイベント。昨年からはもっと多くの人に来てもらいたい、と世田谷区の子ども基金の助成を受けて活動をしています。

「小さな子どものお母さんたちは子連れででかけるのも大変なので、ここに来て、ごはんを食べながら音楽を聞いて、短時間でもほっとできる日曜日の午後を楽しんでほしいですね」(山岸さん)

そのため、イベントは毎回日曜日の午後に開催されています。会場のライブハウスには、子どもが自由に遊べる小さなキッズスペースのほか、カーテンで仕切る授乳スペースも設置する、という親子連れのための配慮がされています。

「おひるのかほり」のメンバー5人

キッズスペース

毎回プログラムが変わる盛りだくさんのイベント

毎回、さまざまなジャンルのバンドを呼び、絵具を使ったワークショップなど多彩なプログラムを企画していますが、今回は、ちくわ朋彦さんによるギターの弾き語り、親子でマッサージをするワークショップ「ハグモミ」、ラテン音楽をベースに子どもも楽しめる楽曲を演奏する「コロリダス」の3部構成でした。第1回からイベントDJを担当している楠本千尋さんが、ska ,reggae ,rocksteady といったジャンルを中心にしたセレクトで、イベントを影のキーパーソンとして支えます。

開場の12時を過ぎると、ベビーカーに乗っている子ども連れの親子、夫婦と子どもの家族連れ、ママ友たちで来ているグループなど、たくさんの人が次々と入場し、あっという間に会場は熱気に包まれました。演奏が始まる前にまずは腹ごしらえをするお客さんも多く、大人向けの食事だけでなく、子ども用の「おむすびセット」(200円)、「キッズドリンク」(300円)なども用意されています。中にはおもちゃが用意されているキッズスペースで遊び始める、すっかり場所に慣れている子どもたちもいました。

演奏の合間に紙芝居や絵本の読み聞かせも

トップバッターのちくわ朋彦さんは、ギターの弾き語りの合間に、紙芝居「小ネズミちゅうた」と「ちくわのわーさん」の絵本の読み聞かせをしました。

「オリジナルの曲は、自分の世界観を表しているから、子どもにも大人にもそのまま歌います。特に子どもに合わせなくても、子どもも意外とわかってくれます」(ちくわ朋彦さん)

独身ながら子どもが大好きなちくわさんは、音楽はストレートに、そしてその合間に子どもに合わせた紙芝居や絵本の読み聞かせ、と工夫をこらします。

2番手は「ハグをするような形でもみもみしましょう」をコンセプトに活動している任意団体「ハグモミ」による親子マッサージのワークショップ。会場が親子で満員の中、ゆったりとマッサージを体験することはできませんでしたが、それでも子どももできる簡単な動作を使って、親子でマッサージをし合える、という育児疲れの親にとってはうれしい企画でした。「流れ星です。キラキラキラ〜」「かべのぼりです」と、子どもにも親しみやすく教えてくれるので、8歳と4歳の我が娘も、会場内だけでなく、帰宅後も親に実践してくれました。

紙芝居を読むちくわ朋彦さん

子どもにも分かりやすくマッサージを教えてくれる「ハグモミ」手島さん

ラストはバンド生演奏の醍醐味を満喫

最後に出てきたのは、ラテン系の音楽をベースに分かりやすい日本語の曲を歌うバンド、コロリダス。「虫歯のブルース」「ジャムパンパン」など、ラテン系のノリのいい音楽と楽しい歌詞に、小さな子どもたちもノリノリで拍手する姿も見られました。普段から子どもの前で演奏することも多いというこのバンド。

「大きいウッドベースや南米の打楽器スチールパンなど珍しい楽器を子どもたちにも見て、その音を肌で感じて欲しい」(ヴォーカルのしみずけんたさん)

ラテン系のノリのいい音楽と楽しい歌詞のコロリダス

子どもの心をつかむ分かりやすい音楽と、生演奏の楽しさを伝えてくれるステージでした。普段それほど音楽に親しむことのない8歳の長女も「楽しかった!」としばらくこのステージの話ばかりしていて、やっぱり生で音楽を聴く大切さを記者も実感しました。

企画者が楽しんで続けるイベント

「趣味が共通でつながっている友人は心地よい」と、「おひるのかほり」の山崎さんが話していたように、企画者が楽しんでいることが伝わってくるイベントでした。たくさんの親子連れが参加するイベントは、安全性の確保など大変なことも多いと思われるなか、とにかく「自分たちが楽しいと思うことを他の親子にも楽しんでほしい」と、「音楽が好き」という気持ちをベースに、楽しくイベントを企画している様子が感じられます。

次回は、音楽イベントではないけれど、3/9(日)に下北沢のカフェ、かまいキッチンで親子向け映画上映会が予定されているとのこと。今後も「おひるのかほり」がどんなイベントを企画していくのか、楽しみです。

*おひるのかほりの最新情報はFacebook「おひるのかほり」で。

(写真:参加者提供)

見ているだけで手づくりしたくなる、手芸の材料専門店

ファッション好きの強い味方!大切な洋服や靴がよみがえる、頼もしいリペアショップ

ギャラリー治庵で、三代先まで毎日使える器に出会う

ギャラリー治庵にて。素材を吟味し、0.数ミリにもこだわって作られた、品格のある漆工芸の数々

木地師として、漆職人として、受け継ぐ血

上馬の閑静な住宅地に工房を構え、漆作品を作る村瀬治兵衛さん。江戸時代より続く木地師(きじし)の家系に生まれ、村瀬さんの祖父にあたる初代治兵衛さんが、名古屋より越してきたのが1952年(昭和27年)。三代目の村瀬さんに至るまで、この上馬を拠点に、美しい木工品を生み出しています。

初代より自宅で茶会を催し、数々の料亭や数寄者たちが集い合ったと伺います。その中で直接相談しながら茶道具を制作できることが、世田谷にいて良かったと思うことのひとつであるそうです。その付き合いは、今でも代々受け継がれているといいます。

村瀬さんのつくられた漆工芸品に出会える「ギャラリー治庵」を訪れると、さまざまな大きさの器が、行儀よく並んでいます。一つひとつ見ていくと、同じような形でも微妙に形や器の表情が違います。

「漆の器はこうあるべきだという既成概念を捨てて、一つひとつ真剣によいラインを探りながら削っていくと、それぞれ味が出てきて面白いです」と、村瀬さん。

右から2番目のお皿は初代からの特徴とされる「荒作り」。刃や轆轤目を残す削り方で、手に取ると温かみがある

伝統や基礎を習得した今、個性が発揮できる新たな領域でのオンリーワンの木工作りが楽しいと語る村瀬さん

指紋が一人ひとり異なるように、同じ種類の木でも一つとして同じ木目はありません。適材を選んで、素材に合う形にする職人技が加わり、オンリーワンの器が誕生します。

漆の器は、はたして高い?

漆工芸は、企画から完成までおおよそ3〜4年の月日がかかります。それには、作品に最適な木材選び、木材の乾燥、作品に応じた木を削るための刃物づくり、そして実際に轆轤(ろくろ)で形にして、漆塗りで仕上げるという行程が含まれます。村瀬さんは、轆轤で削る作業をコントロールできるようになるまでに、10年かかったといいます。それほど、技術を要する作業なのです。

漆の器は高価で、扱いも難しそう。そんなイメージが一般的に浸透していますが、木と漆の種類によっては気軽に使えると語ります。

「私も漆のお椀を毎日使っています。コーンフレークもお椀で食べるくらい。普通に洗うことができるし、何より長く使えます。娘さんが嫁がれるときに、お母様のお椀を受け継いだというお客様もいらっしゃいます。三代は使うことができますよ」

村瀬さんの工房に伺って、“漆の器=高い”という方程式が崩れました。確かに、3万円のお椀を買う瞬間は高い買い物かもしれませんが、味わい深い風合いを何十年も世代を越えて楽しむことができると思うと、日常生活に取り入れてみたいという気持ちが湧いてきます。

轆轤で木を削るときの音で、頃合いを判断。角度や大きさによって刃物を変えて削る。その刃物もすべて手作り

村瀬さんも毎日愛用している「沢栗ハツリ椀」大31,500円。著名人もご贔屓だとか。料理が美味しくなるお椀

時代にフィットする、新しい漆工芸を

村瀬さんは、年に数回、お茶会を催されています。そこでは、形式にとらわれないでお茶を楽しむことが目的です。

「“お茶=作法”と思われている方が多いと思いますが、お茶は本来もてなしの一つです。現代の生活に合わせて、畳ではなくテーブルとイスを使っています。この水指は、ガラスのテーブルに合うように作ったものなんですよ」

伝統や既成概念にとらわれることなく、今の時代や風潮にフィットした新しい市場を開拓したいと、村瀬さんは展望しています。

美大の恩師、佐藤忠良氏の彫刻を見て美しいラインのモノに惚れ込んだという村瀬さん。今は、海外のアートや自然が織り成す形から美しいラインを木工に取り入れ、作品を作っているそう。技術があってこそ発揮できる、村瀬さんならではの感性がカタチとなるとき、唯一無二の作品となります。

丸いフォルムがキュートな水指。モダンな雰囲気は、洋風の部屋に合う

栗材はザブザブ洗えるが、金銀箔は摩耗に弱いため丁寧に。こちらはケヤキ製

漆の器を取り入れたコーディネート提案

「ギャラリー治庵」だけでなく、村瀬さんの作品に出会える機会はあります。その一つは、年に一度行う新作展示会。その他に百貨店や美術館のミュージアムショップで展示を行うこともあります。

また、村瀬さんの奥さんが代表を務める「嘉門工藝」を新たに設立。ここでは、村瀬さんの漆工芸をはじめ、全国の作家さんの協力を経て、コーディネート提案をしています。たとえば、茶籠・茶箱セットは、各メディアからも引っ張りだこで大人気とのこと。何より、実践している人たちがつくる、使いやすい形でのコーディネートが魅力なのでしょう。既成概念を越えた新たな取り組みにも、前向きに挑戦されています。

漆は、本来、私たちの暮らしに寄り添ってくれる自然からの贈り物。そこに職人の手が加わり、美しい工芸品として生まれ変わっています。そこまでの道筋を思い手に取ると、気持ちが豊かになってきます。毎日に彩りを与えてくれる器です。

(撮影:小林友美)

美しい漆のお盆。奥にある長方形の皿は、寿司屋で使われている。このタイプはたわしや洗剤もOK

お椀の内側は、熱さや箸の刺激に耐えられるよう慎重に仕上げていく。日本産の漆は硬い性質のため最適

※2014年の展示会は、9月24日(水)〜30(火)に日本橋三越で開催予定です

※「嘉門工藝」の詳細はこちら >> http://kamon.info

※ギャラリーは予約制です。お電話にてご予約ください

ギャラリー治庵

世田谷区上馬5-27-3

TEL:03-3421-6887

ホームページ:http://jihei.com

職人の手仕事で長く愛用する暮らしへ。リペア&ハンドメイド店

くらしの道具の店「夏椿」が考える、美しい丁寧なくらし

ゆっくりとした時間が流れる店内

自然のなかで見ると、ものがいきいきして見える

「夏椿」があるのは、東急世田谷線の上町駅から徒歩約13分。世田谷通り沿いを歩くと、閑静な住宅街が広がります。2009年5月にオープンして現在5年目を迎えるこのお店では、日本各地の作家さんや職人さんがつくった暮らしの道具を扱っています。

インテリアショップや雑貨店の立ち上げをいくつも経験した恵藤さんは、ビルの中とは違う、生活感の出せる“庭付きの一軒家”にこだわったそうです。

「お店に置いてあるものは、作家さんのつくったものがほとんど。でも特別なものではなく、普通の人が普通にご飯を食べる器であって欲しい。なのであまり仰々しくなく、普通に提案する場所として“庭付きの一軒家”というのは分かりやすいと思いました。人が暮らす場所ですし、庭があることで家の中だけではなくて表現が外にも広がって、自然の中でものがいきいきして見えるんです。」(恵藤さん)

白い暖簾をくぐると四季折々の草花。きちんと手を掛けていることが分かる美しい庭を歩いて縁側からお店の中へ入ると、器やお皿、カトラリー、洋服や革小物などが整然と置かれています。

手入れの行き届いた庭の緑が自然と目に入って心地いい

ひとつひとつ丁寧に手にとってみたくなる

毎日使う“日用品”を問い直す

「日用品は普段使いするもの。毎日使うがゆえに、できれば美しいもので、さらに使い勝手のいいものであってほしい」と恵藤さんは言います。

「毎日使う必要なものこそ、何かに妥協せずにずっと使えるものをご提案したいなと思っています。気に入って大事に使う。飽きずに壊れるまで使い続けられる。さらに、壊れても修理に出せる。そんな愛用品を毎日使う暮らしって素敵だと思いませんか?」(恵藤さん)

愛用品となるには、ものの背景を知ることも大切だと考えているそう。

「すべてのものにはつくり手がいるということを忘れがちだと思うんです。どういう工程でつくっているのか、それをお客様との間に立って少しお話ししてみると、ものへの愛着が芽生えるんですよね。どうしてこのテーブルはこの高さなんだろうとか、全てはつくり手が塾考した結果。ものをつくっている“つくり手”がいることに気がつくと、そこに対話が生まれます。」(恵藤さん)

シンプルで毎日使いたい器が並ぶ

どこかにあるようでどこにもない逸品ばかり

自分には何が必要で、何が必要でないのか

ともすれば、ファストファッションブランドや100円ショップで簡単に安くものが揃ってしまう時代。ずっと使えるものを、と思っていても、気がつくと身の回りにそうしたものがあふれていたりします。

「自分から選びとることが大事なのかと思いますね。例えばものだけでなく情報にしても、知りたい情報をインターネットで見ているうちに、付属的に目に入ってきた情報をクリックしていって、時間がどんどん経過してしまう。その時間は、もしかすると要らない時間かもしれませんよね。ものだけでなく情報についても、選択眼を持つことが必要ですね。」(恵藤さん)

自分は何が欲しいのか、どんなものが好きなのか。欲しいものはしっかりと見極めているという人でも、もしかすると必要でないもの、必要でないことは、意識しないと手放せないものなのかもしれません。

人の手を感じるあたたかみのある暮らしの道具を探すなら、まずは「夏椿」に出掛けてみませんか?

自然と丁寧にものを選びたくなる

住宅街のなかにあらわれる白く美しい暖簾

夏椿

東京都世田谷区桜3-6-20

03-5799-4696

営業時間:12:00〜19:00

定休日:月・火曜日(祝日の場合営業)

都会の暮らしに農的時間を。用賀で話題の「糸紡ぎカフェ」

お店のマスコット、国産オーガニックコットンのベア。土と水と太陽が作った大地からのプレゼントです

コットンと音楽に包まれる心地いいカフェで

用賀駅から徒歩5分。賑わう商店街を抜けた先に、糸紡ぎカフェ「Tokyo Cotton Village」がありました。お店の前には白い綿の実をつけた鉢植えが並んでいます。店内は大きな窓から光が差し込む暖かな雰囲気で、一見普通のカフェですが、奥に目をやると、ふわふわなコットンの山とアンティーク調の木製工具が。壁一面には、紡ぎ途中の糸を巻いたスピンドルがずらりと並んでいます。

「ここでは、栃木県渡良瀬で栽培した国産オーガニックコットンを使って、摘んだまま状態のコットンから種を除いて繊維を整え、糸を紡ぐという一連の作業が体験できます。紡いだ糸はキープして、次来たときに続きができるんですよ」

そう話すのは代表の冨澤拓也さん。紡いだ糸は撚り止めという工程を経て手織りもできるので、赤ちゃんの小物作りやギフト作りなど、目的を持って来店する方も多いのだそう。30分ほどの練習で糸を紡げるようになるそうです。私も早速挑戦してみましたが、糸がどうなっていくのか、奥が深そうな予感がします。

通りに面した大きな窓のお店。床板から窓枠、棚まで、内外装のすべてがお店の代表である冨澤さんのDIY!

ゆったりしたカウンターとテーブル席のある店内。奥に見えるのがスピンドルキープ。DJ機材もあります

日本古来のコットンを守り、拡げる拠点として

ここでは、日本固有の綿種である「和綿」というオーガニックコットンを扱っています。江戸時代には盛んに栽培されていましたが、明治時代の工業化以降、扱いやすい輸入綿が主流となり栽培されなくなってしまった、いわば綿の絶滅危惧種です。出荷先がない中で、後世に種を残すために育て続けられている貴重なもの。

「広告会社に勤めていた2007年に、ある企画で和綿に出会ったのがきっかけです。日本のコットンの産業自給率が0%であることを知り、衝撃を受けました。Tシャツ世代の僕にとって、自分の表現であるファッションの原料がこの国にないなんて格好悪いなと。何としてでも守っていかないと、と思いました」(冨澤さん)

仕事として和綿栽培に1年間関わった後、自ら代表となり2008年に和綿の情報を発信するグループTokyo Cotton Villageを立ち上げ、渡良瀬での栽培と糸紡ぎのワークショップなどの活動を本格化させます。2012年に活動の拠点としてこの糸紡ぎカフェをオープンさせました。

コットン畑でのワークショップでは種まきから収穫まで体験できる。参加者募集はお店のホームページから

活動の規模が拡大するにつれ栽培するコットンの量も増加。このコットンがお店での糸紡ぎに使われます

小さな繊維が紡がれ糸になる瞬間に感激!

今回は、まだ日も高かったのでビールはあきらめ、コーヒーをいただきながら糸紡ぎに挑戦しました。まず、コットンをひとつかみ取り、種を取り出す「棉繰り機」にかけます。機具のレバーを回して2つのロールを回転させると、あいだにコットンが吸い込まれ、種だけが手前に残るしくみです。次に、種を除いたコットンに金属製のブラシをかけて繊維をよくほぐします。それをひと塊にまとめたところで下準備が完了。

いよいよ糸紡ぎ。コットンの塊から繊維をひとつまみ引っ張ると、短い繊維が絡まりあってスーッと糸状にくり出てきました。それを人差し指と親指を使って縒っていくのです。コットンの繊維は切れてしまいそうなほどやわらかいので、引っ張るときには絶妙な力加減が重要です。また、普段にはない指先の動きをするので最初はかなり戸惑いますが、上手に撚りができてくると、何とも言えない達成感が感じられます。15分ほど続けると、細い毛糸のような糸ができてきました。

棉繰り機。2本のロールの部分にコットンを当ててレバーを回すと繊維部分が吸い込まれ、種だけが残ります

スピンドリルを使った糸紡ぎ。右手で棒をクルクル回して糸を撚っていきます。繊維を引く力加減が重要

1日30分の農的時間で心にゆとりを

めまぐるしく変わる流行のファッションに囲まれながら、それがどうやって作られているのか私たちはあまり知りません。冨澤さん曰く、用賀の街は東名高速の入口がある、いわば東京の玄関。そんな街にあるTokyo Cotton Villageで日本古来のコットンに触れ、その大切さに思いを馳せれば、私たちの暮らしも変わっていくのではないか、そんな気がしてきます。

「服も畑からできることを思い出して、1日に30分間でも糸紡ぎという『農』的な時間を生活に組み入れてほしいんです。糸紡ぎをしていると、心にゆとりが生まれるし、気持ちも整理できます。早く、たくさん、簡単に、という現代社会の逆をいくこの店のあり方は、僕から社会へのプレゼンテーションなんです」(冨澤さん)

今後は世田谷でのコットン栽培も視野に入れ、学校や地域とのコラボレーションを進めたいという冨澤さん。おしゃれなカフェで過ごす農の時間、今度はビールを飲みながら糸を紡ぎたいと思っています。

マイスピンドルをキープ!出来上がった糸は、店内にある手織り機で作品を作ることもできます

代表の冨澤拓也さん。音楽プロデューサー、イベントプランナーなど、多彩な経歴の持ち主

_______________

Tokyo Cotton Village

東京都世田谷区用賀4-31-17

TEL 03-6805-6265

営業時間 14:00-23:00

定休日 日曜日

東急田園都市線用賀駅 徒歩5分

店内での糸紡ぎは無料(作った作品の持ち出しを希望する場合は料金がかかります)

毎週土曜日15:00〜 糸紡ぎ初心者向けのワークショップを開催(¥2000)

(通常営業時間は、お客様対応の関係で糸紡ぎのレクチャーができない場合があります)

【特集】暮らしをもっと素敵に!世田谷のものづくり

クラフトマン世田谷白井さんに聞く、被災地で役立つ事とは?

白井さんの自宅兼工房

ものづくりは自然なこと

世田谷くみん手帖編集部(以下、くみん手帖):「クラフトマン世田谷」の代表を務められていますが、本業は木工家ですよね。

白井さん(以下、敬称略):そう。大田区にある実家が木型を作る木工屋だったから、中学を卒業してから僕も木工を始めたんです。実家の周辺は町工場がたくさんあって、工具を買うにしてもすぐ近所で買えたから、ものづくりの環境が整っていたんですね。何をつくるにも楽にできた。そういう環境で育ったから、僕にとってものづくりは自然なこと。でも、途中でバイクショップを10年間営んで、それからまた木工の世界に戻ったんです。

くみん手帖:バイクショップは世田谷で始めたんですか?

白井:うん、20年以上前にね。ある日、いつも店に来ていた仲間たちとバイクで出掛けて競争していたら、仲間の走りを心配して自分が一番後ろにいたんです。それは、いつの間にか仲間を “客”として見ていたから。単なる仲間だったら、競争なんだから後ろから見守らなくてもいいでしょ?それで、潔くバイクショップを辞めた。そのときの仲間とは今でも繋がっていて、それが縁で被災地支援を始めたんです。

自宅兼工房の一角。ここで雑誌の企画で木工を教えたりTV収録なども行っている

最近はアフタースクールの講師など、教える仕事が多いという

被災地で必要とされた、ものづくり

くみん手帖:被災地支援はどんな経緯で始められたのですか?

白井:オートバイ仲間が大船渡市に住んでいるんです。被災直後は連絡が取れなかったけど、すぐに元気なのがわかったから、仲間のために荷物を積んで行こう!と。昨年夏までは毎月物資を運んだり、現地でできることをしていました。でも、個人でやるには金銭的にも限界がある。そうしたら、世田谷区で助成金制度があるのを知って、ものづくりで復興支援をする「クラフトマン世田谷」を立ち上げたんです。

くみん手帖:現地ではどんなことをしていたのですか?

白井:被災から数ヶ月後に現地でベースキャンプを作ったら、意外にもたくさん依頼が来たんです。多かったのが、「看板を作ってほしい」「(棚や家具用の)木を切ってほしい」という声。ノコギリもないし、ホームセンターへ行くのに何時間もかかっていたからね。こんなにも、ものづくりが必要なんだなと実感した。それで個人的に、看板を作ったり、何もない仮設住宅のために棚を作ったり、工具メーカーからセットをたくさん送ってもらって、誰でも自由に工具を使えるスペースを作ったりしました。

お年寄りのためにスロープをとりつけた被災地の仮設集会場

被災にあった美容師夫婦のために看板を制作

みんなで集結して作ったキッズハウス

くみん手帖:ドリルを使うとか木を切るとか、ちょっとしたことが必要とされたんですね。

白井:そう。他にも、ボランティアのための洗濯板を作るとかね。あと、現地の子どもたち対象に箸づくり教室を開いたんだけど、これまで各地でやってきた経験上、普通は自分の分しか作らないのに、被災地の子どもたちは自ら自分と家族の分も作っていた。それには感動したなぁ。

くみん手帖:助成金を受けてからはどんな支援を?

白井:参加者と三軒茶屋からバスで出発して、大船渡に3日間でキッズハウスを作る、という活動を9月にやったんです。東京より40人、現地参加合わせて全部で60人集まってくれて、子どもたちが遊べる木の家を作ったんだけど、参加者には、壁作り、キッチン作り、ペンキ塗りなどのチームに分かれて作ってもらった。工具は僕が用意したけど、基本丸投げしたからみんな一生懸命作ってくれました(笑)。被災地では小学校や校庭に仮設住宅が建てられたから、遊び場が少ないんです。だから、子どもが遊べる場所を作りたかった。今でも使われているみたいですね。

「クラフトマン世田谷」としての復興支援。キッズハウスの各部位をチームごとに制作

できあがったキッズハウスの壁。小窓から子どもたちが顔を覗かせて遊んでいる姿が目に浮かぶ

人口600人の島に、木工工房を

くみん手帖:被災地支援の他にどんな支援活動をされているのでしょう。

白井:フィリピンのカオハガン島という、人口600人の島があるんだけど、そこは崎山克彦さんという日本人がオーナー。僕がずっと連載している『ドゥーパ!』という雑誌の編集長に崎山さんを紹介されて、島民に木工を教えてほしいと言われて現地へ行ったんです。島民はみんなものづくりをしたかったらしいんだけど、教える人もいないし、機材もない。この島は産業もなくて、観光客が来たら貝を売ったり、女性は手づくりのキルトで生計を立てている。でも男性は仕事がないんですよね。セブ島まで船で30分だけど、定期船がないからセブ島へも通えない。だから、カオハガン島に工房を作って、仕事に繋がればいいなと思っていて。今回は支援活動の資金を得るために、『READY FOR?』に申し込みました。6月に現地へ行って工房を作る予定です。

また今年も助成金にチャレンジして、被災地でものづくりをしたいですね。自分一人の力ではできないことも多いけど、みんなが結集すればできるからね。

※カオハガン島支援のサイトはこちら >> https://readyfor.jp/projects/caohagan

カオハガン島で木工レクチャー。みんな作業に真剣。ここから未来の木工職人が誕生する日も近いかもしれない

「クラフトマン世田谷」の呼びかけに集まった参加者。若い女性の参加率が高かった

プロフィール

白井 糺

木工家、「クラフトマン世田谷」代表

木型屋を営む実家で木工職人として働くが、20〜30代でバイクショップを営み、その後木工職に復活。木工歴、約35年。現在は、工房のある世田谷を拠点に国内や海外を飛び回り、木工やDIYの普及に力を注いでいる。

ボロ市にも出店!世田谷に残る名工、日本刀鍔(つば)の「隆剣」

動植物や鳥などの図柄で、外国人にも人気

隆剣さんの造る鍔(つば)は、直径8cmほどの「透鍔(すかしつば)」と呼ばれるもので、動植物や鳥、風景、文字などの図柄をくり抜いて造ります。工房に入ると、さまざまな図柄や大きさ、厚さの鍔が、床から天井まで隙間無く綺麗に飾られていて、思わず声を上げるほど!圧巻です。工房全体は、親しみやすい和風のインテリア。刀という響きから連想する冷ややかさが微塵もなく、むしろ温かさを感じるのは、笑顔で出迎えて下さる隆剣さんのお人柄もあるのでしょう。

日本刀の愛好家は、眺めて楽しむ人、居合いや抜刀で楽しむ人、骨董品として楽しむ人などさまざまです。共通しているのは刀の持つ美しさと精神性に魅了されていること。

世田谷には『世田谷刀剣会』という50年も続く名刀を楽しむ会があり、毎月第3日曜日13時~16時に上町天祖神社(世田谷1-23-5)で鑑賞会を開催しているとのこと。ご興味のある方はどうぞお出で下さい、と隆剣さん。とは言っても日本刀を愛好するのはなかなか大変そうです。

そんな中で、鍔は図柄で眼を楽しませてくれ、鉄の重厚な味わいによって刀の魅力にも気付かせてくれる鑑賞用美術品として、多くの方々に愛されています。隆剣さんの工房にも、外国から通訳を従えてお客さんがみえるそうです。

江戸時代のお洒落

本来は戦の武器だった刀ですが、江戸時代に入って平安の世を迎えると、刀はもっぱら装飾具として楽しまれるようになりました。

刀は多くの部品から構成されていて、実は簡単に分解できます。鍔も、そんな取り換えの利く部品の一部です。一振りの刀に、10枚、20枚という鍔を用意し、用途に合わせて取り替えて楽しむ、おしゃれの道具でもありました。

花町に遊びに行く時は派手なもの、お通夜や法事には地味なもの、また季節に合わせて風情を楽しんだり、若い時は大きくて厚いもの、歳を重ねたら小さくて薄いものという風に。ちょうど現代の私たちが、携帯やスマホのカバーを取り替えて楽しむのと似た感覚だったのかもしれません。

こちらの透彫りの鍔は、江戸時代に赤坂で作られていたので「赤坂鍔」とも言われています。庶民的な鍔で、一般の武士が使用したもの。

材料にする鍛えた鉄は新潟県三条より入手した、江戸時代と同じ組成を持つ地鉄です。図柄は江戸時代から伝わっているものを現代透彫りとしてよみがえらせ、「時代漬け」と称する独特の錆付けを施して、風格を出しています。この時代漬けは隆剣さんの師匠が考案したもので、うなぎ屋のタレと同様に秘伝だそうです。

隆剣さんのこだわりは、古来より伝わる材料・製法を忠実に再現している点にあります。多彩な図柄は、隆剣のホームページにも掲載されています。鍔の価格は1万2千円~3万5千円位、特別注文の場合は5万円程です。

師匠は黒沢映画『7人の侍』の鍔を造った方

隆剣さんは今の港区芝で生まれ、昭和20年、7歳の時に世田谷区若林に越してきました。父は大工で、この父親から物造りの楽しさを教えられ、自身も中学卒業と同時に大工の修行に入りました。当時の楽しみは、休日に三軒茶屋でチャンバラ映画を観ること。侍や刀に魅力を感じて、映画を観た後は古道具屋をまわっていたのだそうです。でも、刀は高価でそうそうは買い集められないため、鍔を集めるようになりました。

ちょうどこの頃、近所の鍔の収集家から鍔工を紹介され、もとより物作りが好きな隆剣さんは、夜に通って鍔造りを習い始めます。それから30年近くは、大工を続けつつ腕を磨いてきました。

なんと隆剣さんの師匠は、黒澤明監督から依頼をうけて映画『7人の侍』の鍔を造った方なのだとか。隆剣さんの工房では、映画で使われた同じデザインの鍔も作っています。昨年、俳優の加山雄三さんがあるテレビ番組で工房を訪れました。同監督の「椿三十郎」に出演したこともある加山さんは、主演の三船敏郎さんの役どころ、椿三十郎が使った鍔のレプリカに大変感激されて大いに盛り上がったそうです。

隆剣さんの鍔製品を、気楽に鑑賞してみたい方は、「世田谷ボロ市」を訪れるとよいでしょう。隆剣さんは毎年2回、12月15・16日、1月15・16日に開催される「世田谷ボロ市」に出店しています。「オリジン弁当」前に出店します。

※工房見学は、前日までにお電話をください。

世田谷刀剣会

上町天祖神社(世田谷1-23-5) 毎月第3日曜日13時~16時

奥沢の住人はここへ来るとほっとする!地元で人気の3軒

広い空間で親子のびのび。思いっきり遊べる子育て広場

マットの上で寝転んで遊ぶ赤ちゃん

木製のこだわりおもちゃと大型遊具

東急大井町線の等々力駅から歩いて10分ほど。閑静な住宅街の中に建つ東京都市大学のキャンパス内に「ぴっぴ」はあります。「ぴっぴ」に入ってまず目に飛び込んでくるのが、大きな窓の明るく広々とした空間。奥には大きな滑り台が2つ、はしごや階段を登って身体を思い切り動かして遊ぶ子どもたちが沢山見えます。そのほか絵本や積み木、ガラガラや人形、車や電車、ドールハウス、キッチンセットなど、どんな月齢でも好きなおもちゃを見つけられる幅広いラインナップです。普段家で見る事がないおもちゃだからこそ、子ども達も夢中になって遊ぶのでしょう。

室内の家具は全て角のない丸いデザインで、走り回っても寝転んでも安全で清潔です。ヨーロッパ製の木のおもちゃ、ピアノや打楽器など珍しいアイテムが揃っていて、カラフルな空間はどこかおしゃれな雰囲気です。

明るく広々とした室内

男の子に大人気の電車&車コーナー

授乳、ごはん、オムツ替えもストレスフリー

室内には広いキッチンスペースがあります。電気ポットや冷蔵庫が自由に使えるので、好きな時間にゆったりランチやおやつを楽しめます。インスタントコーヒーと紅茶のティーバッグが無料なのも嬉しいです。授乳コーナーも完備され、赤ちゃんが寝てしまったらベビーベッドへ。荷物置場もあり、貴重品を持ち歩くためのポーチやおんぶ紐の貸し出しもあり、オムツ替えは同じ階のトイレで……とお母さんにとっては至れり尽くせりの設備です。

大きな滑り台でダイナミックに遊べる

お弁当がない時には学生達で込み合う時間(12:15〜13:15)を避ければ学食を使うのもおすすめです。キッズチェアもあります。

「子育てって楽しいな」と感じてもらいたい

2004年オープン。子育て広場という名前すらなかった時代から、親子の遊び場を提供してきた「ぴっぴ」。スウェーデンの絵本『長くつ下のピッピ』から取った名前は子どもたちにも呼びやすくて人気です。名付け親でもある東京都市大学・人間科学部教授の小川清美さんに「ぴっぴ」が生まれるまでのお話を伺いました。

「小さな子どもを1人で育てるのは大変ですが、お友達同士で子育てすれば不安が少なくなる。お友達が沢山いれば、さらに不安は軽減されるということが研究結果からも分かっていました。地域の母親たちが交流する場が必要だったのです。『ぴっぴ』は母親たちの育児不安を解消したい、という思いで作られました」

特に初めての育児は不安だらけ。1人では孤独感もどんどん大きくなりがちです。また、家だと家事に忙しくて子どもと向き合う時間をとるのが大変。でもここでは家事の必要はないので、子どもとゆったり楽しい時間を過ごせます。母親同士の情報交換もできるし、ほかの子どもを見て発見することも沢山あります。

木製キッチンでおままごと

子どもを乗せてひっぱる馬とかば

「幼稚園に入るまでの0〜3才の赤ちゃん時代はとても大変。でも、子育てって楽しいなと感じてもらえれば嬉しいです。赤ちゃん時代の過ごし方を少しでも提案できればいいなと思っています」(小川教授)

保育のプロの「干渉しない」優しい眼差し

「ぴっぴ」の受付で親子を迎えてくれるスタッフは、保育士や幼稚園教員の資格を持つ人や、さまざまな子育て関連のお仕事の経験のある保育のプロです。

ただ、プロだからといってお母さんたちを教育したり、強くアドバイスしたりといったことは一切しません。あくまでも親と子の架け橋になることに徹していて、親子を自由に遊ばせてくれます。ゆったりと親子で楽しんでいってね、というスタンスが温かくありがたいのです。

でも、お母さん側から悩み相談があった時には優しいアドバイスをくれます。むやみに干渉しないけど、ヘルプが欲しい時には話を聞いてくれる。そんなスタッフがいるからこそ「ぴっぴ」にはのびやかな空気が流れているのでしょう。

来場者は毎日平均100人、利用客数は今年の5月に21万人を突破しました。地域のお母さんだけでなく、遠方からバスや電車で遊びにくる親子も沢山いるそうです。

便利なキッチンコーナーでお弁当を

優しい保育士さん

いつ行っても子どもが笑顔になる。子どもの成長を一緒に喜んでくれるスタッフの皆さんがいる。子どもが大好きな遊び場は、お母さんたちを元気にする憩いの場でもありました。

(撮影・文 小泉恵里 まちとこ出版社)

———————————————–

施設概要

[住所] 東京都世田谷区等々力8-9-18

[電話番号] 03-5758-7241

[営業時間] 月曜日〜金曜日 10:00〜16:00/土曜日10:00〜13:00

[定休日] 日曜日、祭日(その他学校行事等でお休みになることがあります)

[URL] http://www.tc.tcu.ac.jp/pippi/

旬の野菜がおいしい料理屋「七草」に教わる、七草粥の作り方

夜になるとぼんやりとあたたみのある灯りがともる七草の入り口

七草粥の作り方

1月7日に、一年間平和に暮らせるようにとの思いを込めて食べられる七草粥。お正月のご馳走で疲れた胃を休めるとともに、野菜が不足がちな冬に、ビタミンやミネラルを、効果的に摂れる効果もあるのだそうです。通常は春の七草と言われる、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロを用います。

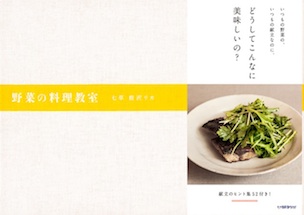

ここでは七草粥と同じ「七草」の名前をもつ日本料理屋の店主、前沢リカさんの著著『野菜の料理教室』より、大根やほうれん草、小松菜などの身近な素材でつくる、七草粥のレシピをご紹介します。

七草粥のレシピ~『野菜の料理教室』P19より

七草粥のレシピ~『野菜の料理教室』P19より

_______________

【材料(作りやすい分量)】

米……1/2合

水……600ml

七草…大根葉、かぶの葉、小松菜、ほうれん草、せり、セロリの葉、白菜の緑色の外葉など各適量

【下ごしらえ】

米をとぎ、30分ざるに上げておく。七草はそれぞれ細かく刻む。

【作り方】

①白粥を作る。土鍋に米と分量の水をあわせ、ふたをして火にかける。

始めは強火で5分、吹いてきたら少しふたをずらし、強めの弱火にして20分程炊く。

②粥ができたら七草を加え、ざっとひと混ぜしてふたをし、5分蒸らす。

【ポイント】

ご馳走で疲れた胃を休めつつ、ビタミン補給にぴったりの七草粥。わざわざ「春の七草」を揃えなくても、冷蔵庫の残り野菜を使えば、寒い朝や風邪の前後に体を芯から暖めてくれる献立に。青臭さが気になる時は、さっと湯がいてからみじん切りにする。

【応用】

野菜は、その時あるものを使って季節の味を楽しんで。

_______________

旬の野菜の味を味える「七草」

半地下に階段を降りた先にお店があります

古民家風の建物は築50年。緑で覆われている

下北沢駅の西口から徒歩5分ほど。閑静な住宅街に、ひっそりと料理屋「七草」はあります。築50年の民家を改装したというお店は、こぢんまりとした落ち着いた雰囲気。17時半開店からと夜のみの営業で、暗くなると「七草」の文字の看板がほんわりと灯ります。店内は下北沢とは思えないほど、静か。

料理はお任せのコース(5,000円)のみで、7〜8品の旬の野菜をふんだんに使った料理がふるまわれます。私たちが訪れた日には、野菜に加えて牡蠣や海老も使ったさまざまな味の料理が少しずつ盛られた前菜のお皿に、カブのポタージュ、蓮根のしんじょ…と料理が続きました。野菜ばかりでなく、メインには「角煮と牛蒡」など、しっかりしたお肉料理も。

すべて前沢さん一人できりもりされています。ぴんと緊張感のある空間で、しっかりと旬の味を味わえるのが嬉しいところ。なかなか予約は取りにくいですが、一度席につけば、ゆっくりと食事が楽しめます。

いつもの野菜をもっと美味しく『野菜の料理教室』

「七草」では、前沢さんを講師とした料理教室もたびたび行われています。ある時の献立は、干し柿と大根のなます、松前漬け、煮びたし、かえし、鯖のリエット…と、どれもすぐに日常の食卓に取り入れられそうな品々。そんな料理の知識を活かして、これまでに何冊もレシピ本を出されている前沢さんですが、最新の本が『野菜の料理教室』です。七草粥以外にも、旬の野菜を使った、毎日の食事に生かせるご飯や汁もの、煮物、小鉢などのレシピ、ヒントが掲載されています。「七草」で出される料理を目指して、グレードアップに生かせる一冊を参考にされてみてはいかがでしょう?

©前沢リカ/KADOKAWA エンターブレイン刊

『野菜の料理教室』

著者:前沢リカ

定価:1,680円

出版社:KADOKAWA エンターブレイン刊

発売日:2013/11/11

_______________

[お店の概要]

住所:東京都世田谷区代田5-1-20

電話:03-3410-2993

営業時間:17:30~20:30(L.O)日曜営業

定休日:月曜日(不定休あり)

公式HP:http://nana-kusa.net