年別アーカイブ: 2013年

心も体もほっこり。野菜の美味しいカフェ「ふくしまオルガン堂」

店名の由来は「オーガニック」から

通りから見ると、店舗名のとおりオルガンが目印のカフェ「ふくしまオルガン堂 下北沢」。店を開けると、まず美味しそうな福島の野菜が目に飛び込んできます。

「オルガンって、看板のようにオルガンが置いてあるけど、もともとの店名の由来は、オーガニック(organic)なんです。オルガン(organ)って文字がちゃんと入っているでしょ」と阿部さん。福島県の農家が運営するこのカフェは、2013年3月にオープンしました。

毎週2回、水曜日と土曜日に福島県の農家さんから採りたての野菜を送ってもらい、日替わりの定食メニューを組み立てます。「福島の旬はここで味わえるんです」と阿部さん。夏にはきゅうりやトマト、冬には大根や白菜。夜に貸し切りの予約があるときは、福島の郷土料理も出しているのだそうです。

「ふくしまオルガン堂」で店番をしている阿部直実さん

福島の農家との出会い

「3.11の震災後、何か自分にできることはないかと考えていました。その5月、福島の農家さんがトラックで東京に自分のつくった野菜を売りに来ていたんです。私が福島に行って何かしなければいけないのに、農家さんのほうが来ている。福島の野菜を販売する手伝いをしよう!とボランティア活動をはじめました」(阿部さん)

私たちが何気なく普段口にしているものは、農家さんが心を込めてつくっている。そのつくった野菜を、福島県産というだけで買わなかったりする消費者も多くいます。福島と東京、生産地と消費地。消費地である東京でも、もっと福島の現状をわかってもらいたいと阿部さんは言います。

「福島県農作物を首都圏で販売するボランティア活動を始めると、農家さんと話す機会が増えて、だんだんと福島の課題が、日本全体の課題として捉えていかなくてはいけないのではないかと思うようになってきたんです。そんな時、福島県の農家さんたちが下北沢に出店するということで、私が農家さんの代わりに店番をするようになりました。東京にいても福島に思いを寄せられるような場所にしていきたいと思っています」(阿部さん)

ここでは、福島県出身の人はもちろん、自分にも何かできることはないかと考えている人が度々訪れるのだとか。「何をしたらいいのか分からない」という人には、農作業のお手伝いや、福島でボランティア活動をしている人を紹介しているそう。お店の一角には、そうした活動情報がたくさん集められていて、このカフェから発信されている様子が分かります。

ランチで大人気の「ふくしま定食」。日替わりメニューで福島の野菜をふんだんにいただける

店内にあるラックには、ボランティア団体の会報誌やイベントチラシなどが並ぶ

震災後の農家の現状を知ってほしい

福島県産の農作物は、放射性物質検査を得て運ばれます。ここでは、検査された結果を見えるようきちんと提示することにこだわっています。

「提示された結果を見て判断してほしいというのはもちろんですが、それ以上に知ってほしいのは、農家さんが農作業のほかに、検査をすることを強いられているということなんです。この検査はとても大変なもので、検査する機械にもよりますが1㎏もの野菜をみじん切りにして、かつ検査結果がでるまで40分程度かかります。野菜の種類ごとに検査しているんです」(阿部さん)

特にお米の場合は、まず県の基準として全袋検査が必要で、それ以外に独自で検査をしてから出荷している農家さんが多いのだそう。日本の土壌は肥沃なので、農作物に放射性セシウムが移行しにくく、また数値の高いものは出荷停止となり流通していないのだとか。

福島から直送される野菜。色もつややかでどれも美味しそう!

ちょうどこの日の「ふくしま定食」にも出された洋梨。美味!

「私たちが扱っている野菜は、福島県有機農業ネットワークに加入する農家さんのもの。おいしくて安全な農作物を消費者に届けたいと農業にひたむきに取り組んでいる方ばかりです。だから福島県に限らず、そんな農家さんを心から尊敬しています。スーパーに行けば簡単になんでも手に入る都会に住んでいますが、震災後は口に入れる食べ物への考え方が大きく変わりました」(阿部さん)

「ふくしまオルガン堂」と福島のこれから

福島で農家さんがこれから先も農業を続けていけるように、消費する私たちが彼らと一緒になって、福島について、農業について考えていかなければいけないと阿部さんは言います。

「この『ふくしまオルガン堂』から情報発信をして、いろんな人に福島に足を運んでもらえたら嬉しいなと思っています。実際に行くと、ぜんぜん違うものが見えてくると思うんです。」(阿部さん)

福島の農家さんにも、月に1〜2回ほどこのお店に来てもらうのだとか。自分がつくった野菜をここで料理してくれるのだそう。そうしてこの場で農家さんとお客さんがつながっていくのが嬉しいと言います。

「東京にいながら、何となく福島を感じられる場所、福島への思いが積み重なる場所があってもいいですよね。今もなお、不安を抱えて生活をしている人たちがいることや福島に暮らす人たちの葛藤を、私自身ももっと知らないといけない、少しでも分かち合えたらいいなって思います」(阿部さん)

いろんな人の、いろんな福島の今があります。福島というコンセプトを抜きにしても、心も体もほっこりするような定食。みなさんもふらっと足を運んでみてはいかがですか?

店内は気軽にふらっと立ち寄れるあたたかい雰囲気にあふれている

メニュー表。価格もお手頃で毎日通いたくなるほど

「ふくしまオルガン堂」のオルガン。由来はorganicだったとは驚き

緑豊かな和の邸宅に誕生した、今までにないシェアオフィス

荘厳な門構え。世田谷の住宅街にひっそりと建つ邸宅のなかに、今までにないシェアオフィスが広がる

建物としての魅力を最大限活かすリノベーション

延べ床面積400平米以上、築50年のこの大邸宅は、経済学者野田一夫さんのご自宅として使われていました。住居を他に移した後も、愛着のある我が家を手放すことなく、外国人家族に貸すなどしていたという野田さんは、人づてに、古い物件を活かしつつ、リノベーションし、新たに再生させる事業を展開する「シェアカンパニー」代表取締役の武藤弥さんのことを耳にし、この上馬の自宅について相談。

当初はシェアハウスとして活用することも考えましたが、“家”となると、やはり閉ざされた空間になってしまうもの。それよりは、この庭、この邸宅の魅力を最大限活かすにはどうしたらいいかと考えた時、“シェアオフィス”にしようという企画が浮上しました。

2011年に秋に企画が動きだし、リノベーション。2012年8月にオープンしたこの「THE FORUM 世田谷」は、オフィス部分は2Fに6室と、キャレルと呼ばれる共有タイプのスペースが12区画あり、1Fには広々としたラウンジやミーティングルームなどのサロンスペースが設けられています。

部屋から望める中庭は、お月見や流しそうめんなど、入居者同士の交流の場にも

1階にあるミーティングスペースもゆったりとした雰囲気。入居者は1日2時間まで無料で使える

天井も高く、暖炉もあったり、もともとの良さや間取りも、残すべきところは残し、そのまま活かしながら、2階のオフィス部分はがらりと様変わり。荒れていた庭も手入れをして、生まれ変わったのだそう。

自然豊かな庭とともに

シェアカンパニーの前川佳美さんは、「The FORUM世田谷」の担当。一目見てこの場所を気に入ったという

ヨガやワークショップなどが開催されるサロンスペース。大きな窓からは中庭が見え、開放感たっぷり

どこからも中庭をのぞめる贅沢な空間は、おおよそオフィスとは思えないほど。

「庭には池があって昔は鯉もいたそうです。天然の井戸もあって、1日1時間だけ滝が出るようにしました。これからの季節はもみじが真っ赤になって、四季折々の緑を愛でることができるんです。庭を眺めながら過ごせるオフィスなんていいですよね」とシェアカンパニーで「THE FORUM 世田谷」を担当している前川さんは言います。

恵比寿の一軒家を事務所として借りていたというアースケイプは3月から入居。ランドスケープデザインの会社で、社員は8名。「自然を扱ったり、人が感動したりするアートワーク」を担当したりする彼らは、一目見て「この物件だ!」と思ったといいます。

「決め手は庭でしたね。自然が近くにあるというのがとても大きくて。朝から夜まで刻々と光の射し方が違っていくんです。そうして1日の流れを感じることができる。池のオタマジャクシが孵って、小さいカエルがぴょんぴょん飛んでいていたり。そんなところにも、小さな自然の変化を感じることができる。忙しい仕事の合間でも、この場所にいることで、しっかり生きられているという実感を得られるのは大きいですね」(アースケイプ・荒木さん)

おもしろい物件にはおもしろい人が集まる

今までにない、自然に囲まれた邸宅でのシェアオフィスは、運営会社であるシェアカンパニーでも初めての試みでした。住宅街という立地、駅からも徒歩15分で通勤にもやや不便、広大な庭やスペースは管理も大変で、不動産的な常識や収益性から考えると難しい物件なのは言うまでもありませんでした。

しかし、この物件と出会ったシェアカンパニーの武藤社長は、なによりも「おもしろい!」と思ったのだといいます。

「やはり建物自体の魅力がありました。私も初めてこの物件を見た時、感動しましたね。“箱”がおもしろければ、おもしろい人が集まってくる。人が集まれば何かが生まれるはずという思いがあったんですね」(シェアカンパニー・前川さん)

何かが生まれる可能性、人が集まることで生まれるコミュニティ……。

それは、かつて野田一夫さんが70年代に始めたという、若い起業家の人々が集まるためのサロン「フォーラム」の思いと重なります。若かりし頃の孫正義氏も出入りしていたというそのサロンでは、さまざまな業界の若手起業家が集まり、交流。それが現代によみがえり、「THE FORUM」として名を継承し、新たなコミュニティの場として再生しつつあるのです。

キャレルと呼ばれる共有スペースが12区画。デザイナーなどのクリエイターの方々が入居

セミナーやパーティも開催されるサロンは、入居者だけでなく外部からのゲストとの交流の場にも

暮らすように働ける場所

入居しているアースケイプの荒木宗一郎さん。「忙しくてもゆとりを持って仕事できるのはすばらしい」

デザイナーの野本綾子さんはほかの入居者と仕事をすることになったそう。それもシェアオフィスの醍醐味

オフィスというよりは、まるで誰かのお宅のような居心地のいい雰囲気。暮らすように働ける場所

「いろんな方がいて、緊張感があっていい」というアースケイプの荒木さん。

入居者は、ヨガスタジオを経営する会社や、クリエイターなど計24名。1Fの共用スペースでは、さまざまなイベントが開催され、入居者による企画イベントもあったりと、新しいカルチャーが生まれています。

「スタッフ同士のコミュニケーションもよくなったんですが、それはやっぱり、この環境のなせる技。入居者の誰かが食事を作ってくれた時、声をかけてくれて、一緒に食べてほっとしたり。もちろん、ほかの入居者の方と一緒に仕事をしたりも。社内のスタッフだけよりも、風通しもよくて、流れて、巡って、循環している感じがありますね」(アースケイプ・荒木さん)

「小さく借りて、大きく使う」と荒木さんが言う通り、それがシェアオフィスの一番のメリット。単なるオフィスを借りるだけじゃない、そこに付属するものの大きさは計り知れません。

場所が与えてくれる人との交流や、心のゆとりは、次の仕事へもつながっていくはず。それこそが、「THE FORUM 世田谷」の最大の魅力なのではないでしょうか。

「今後はイベントやワークショップなどを企画して、他の入居しているクリエイターの方とおもしろいことを仕掛けていきたい」という荒木さん。

現在、入居者募集中。ここで生まれる新たなコミュニティに、あなたも加わってみませんか?

(撮影:渡邉和宏)

_______________

THE FORUM 世田谷

[住 所]世田谷区上馬5-15-15

[電 話]03-6455-5012(シェアカンパニー)

[ホームページ]

http://the-forum.jp/

[株式会社シェアカンパニー]

http://share-company.com

【特集】 芸術の秋、世田谷でアートを楽しもう

お寺の境内で新鮮な野菜とゆったり空間を「ママンカ市場」

下北沢×農業×子育て

2013年10月27日(日)、秋晴れの気持ちのよいこの日、下北沢駅から歩いて5分ほどの「眞龍寺(道了尊)」で開催されたママンカ市場に行ってきました。11時、市場が始まる時間に到着すると、すでにお客さんが続々と入っていました。

「下北沢×農業×子育て」がテーマのママンカ市場、お客さんには子連れが目立ちます。「はぐくみプロジェクト」という取組みを通じて、境内のあちこちに子育てを応援する仕組みが整えられています。象徴的なのは、境内の奥の「おやすみ処」。12畳の和室が、授乳やおむつ替えもできる、くつろぎスペースに。ほかにも、出店者の軒先を見てみると、必ず「マタニティマーク、母子手帳提示で○○」と書いてあり、お米プレゼント、10%割引、マッサージなど、お得なことが満載。次回は、プレママ、ママを誘って来なくちゃ、と友人の顔が次々に浮かびました。

このママンカ市場、実際に行ってみて“ママンカ=ママの”はもちろん「ファミリー市場」と名づけたいほど、規模も、にぎやかさも、サービスもほどよくて心地よい。

市場の行われている「眞龍寺」の境内。落ち着いた雰囲気でゆっくりお買い物ができるのが魅力

すべての店先にプレママ&ママが受けられる特典を明示

野菜を選んでいた女性に声をかけてみると、浜田山にお住まいのお客さんでした。

「いつも下北沢に髪を切りに来ていて、初めはこの近くのエスプレッソ屋さんに行こうとして偶然ママンカ市場の前を通りかかったんです。入ってみたら野菜がおいしくて。今では市が立つ日は午前中に来て、目当ての野菜を買うようにしているんです」この日もこれからエスプレッソのち、美容室だそう。

ポイントを貯めてもらえる市場の通貨“笑”

ポイントカードがたまるとママンカ通貨100笑券と交換。100笑=100円とお得!

この日の八木岡さんがセレクトした宅配野菜

出店者にも声をかけてみました。隣同士で出店していた人参農家の「潮田農園」、椎茸農家の「大畑農産」は、茨城県筑西市でもご近所さんだそう。「規模が大きすぎなくてちょうどいいし、ママンカ市場にはすごく気楽に楽しみに来られるんですよ」と口を揃えます。出店者同士も交流も盛んで、自然食品を販売する「土美庵」の米ぬかとお菓子販売の「The Suger Addict」のコラボ菓子が発売されるなど、新しい取組みも始まっているそうです。

ほかにも素敵だなと思った取組みは、ポイントカードと宅配サービス。ポイントは、買い物をすると金額に関わらず、1店舗につきスタンプひとつ(午前中、雨の日は2つ)を押してもらえ、貯まるとママンカ市場で使える通貨 “500笑”(500円分)をもらえるというもの。私もすでに半分ほどスタンプが埋まったので、次回くらいには500笑もらえそう。

宅配サービスは3ヵ月単位で申し込め、月々3500円でその月の出店農家の野菜を詰め合わせて配達してくれる。

品物を選ぶのは、初回から出店している八木岡岳曉さん。「私も農家だし、下手なものは入れないですから」と、出店者の間をてきぱきと走り回り、八木岡さんオススメの商品をパッケージしていました。目利きが選ぶ内容に、贅沢さを感じました。

下北沢に、子ども連れで楽しめる場所を

さて、次々に来るお客さんに満面の笑みで声をかけているのは、スタッフの小出麻子さん。ママンカ市場を運営するデザイン会社の社員であり、2009年に市場を立ち上げたときから、ママンカ市場の成長を見守ってきた方です。

「ママンカ市場のきっかけは、2009年5月に、私たちの会社が渋谷から下北沢に引っ越してきたこと。この地域と絡んでなにかやりたいという想いもありましたし、代表の須賀大介が親になるタイミングが重なって、“子育てしやすい町”について、意識が向かっていきました」(小出さん)

まずは、webマガジン「maman:Qa(ママンカ)」がスタート。コンテンツをつくりながら子育て世代の声に耳を傾けてみると、下北沢には、子ども連れで楽しめる場所が意外と少ないことに気づかされたといいます。

「子ども連れで楽しめる場所をつくろう、まずは場所探しだ!と商店街にかけこみました(笑)。そしたら両手を挙げて喜んでくださって。

元気いっぱいのママンカ市場スタッフ、小出麻子さん

「ママンカ文庫」は自由に絵本を貸し借りできる

ちょうど八百屋さん、魚屋さん、肉屋さんといった商店街になくてはならないお店がなくなってしまって2年くらい経っていたんですね。すぐに眞龍寺を紹介してくださいました」(小出さん)

日々暮らす場所だからできること

毎回訪れる出店者も、今回初めての方々も。野菜だけでなく加工品も充実

千葉から訪れた「キレド」の色鮮やかな野菜のサラダやピタはいつ見ても美味しそう

境内の天狗を模したかわいいクッキー発見!同時開催していた「ハロウィンキッズ」で配られていたもの

2009年10月31日、オフィスが下北沢に移転して5ヵ月後、第1回のママンカ市場が開かれました。「他の地域からもお声がけいただくこともありますが、下北沢だからできるんです。毎日ここで働いて、地域に根づいていくための努力も自然としているんですよね」と小出さん。地域の人、出店者、お客さん…回を重ねるごとに縁をつないで、ママンカ市場自体がどんどん育っているのだということを、小出さんのお話から伺い知ることができました。

この日、私が購入した商品は、米、天然もずく、鴨のスモーク入りの人参ラペ、しいたけのいしづきを使った佃煮、ごろっと大きな柿がのったカップケーキ、ママンカ市場で商品開発したいちごアイスの6品。どの商品にもしっかりとしたストーリーがあって、直接話を聞きながら買うのが楽しいのです。

特に、農産加工品好きの私としては、今まで食べたことのない、とびきりおいしいラペと佃煮に出会えたことが収穫でした。

胃袋をしっかり掴まれて、リピーターになること確実です。

_______________

ママンカ市場

[住 所]世田谷区北沢2-36-15 眞龍寺 境内

[開催日]毎月第4日曜 11:00〜17:00

[ホームページ]http://www.mamanqa.com/

季節に合ったデコレーションを楽しめるスノードームづくり

季節に合ったデコレーションを楽しめるスノードームづくり

小さなお子さんでも参加できるフォトドーム

手作りスノードームのワークショップは、東急田園都市線「池尻大橋駅」から徒歩約13分にある、IID 世田谷ものづくり学校内のスノードーム美術館にて毎週末開催されています。美術館には、世界中のさまざまなスノードームや、ワークショップを体験した方の作品が所狭しと飾られ、見学者の方もちらほらと。

テーブルにはワークショップに使うアイテムがたくさん用意され、素材を前に生徒さん同士の会話も弾み、完成後の想像が膨らみます。

ワークショップで使用するのは、スノードームの真ん中に約13mmのすき間がある「フォトドーム」と呼ばれるもので、このすき間に、写真やイラスト、背景に使う模様紙、シール、フェルトなどをクリアシートで挟みながら入れていきます。難しい工程はなく、好きなものを組み合わて作るので、小さなお子さんでも楽しむことができます。

フォトドームの中に入れるフェルトやシールなど

スノードームの真ん中に約13mmのすき間がある「フォトドーム」

この日も、小学生以下の男の子がお母さんと参加していました。あれこれと大人が悩む中、いち早く素敵な作品を仕上げて見せてくれました。その創造力と決断力は、講師や周りの生徒さんも驚くほど。

フォトドームの魅力は、1つのドームで何度でも中身を変えられること。ワークショップの時だけでなく、自宅に持ち帰った後も、季節のイベントや旅行の写真など、素材を変えて楽しめるのが嬉しいところ。

スノードームの歴史や座学をまじえながら

台紙にフェルトや模様紙、シールを張り、クリアシートで挟みながら立体感を表現

出来上がりが近づくと、生徒さん同士の会話も弾みます

作業に慣れてきたところで、講師によるスノードーム座学も行われました。

かつて日本でもスノードームが製造され、盛んに輸出されていた時代があり、手先の器用な日本人が作ったドームは海外でも人気だったそうです。スノードーム美術館には、貝を台座にした日本製のドームも展示されています。

「スノードーム美術館は、世界で唯一のスノードームを常設展示している美術館で、スノードームを通してものづくりの楽しさを共有したい」と話して下さったのは、事務局の野村三彩さん。美術館には約3,000点のスノードームを収蔵しており、600~700点を入れ替えながら展示しています。

ワークショップの2時間はあっという間に過ぎ、参加者同士でお互いのスノードームを写真に収めました。「自宅でもまた作ってみます」と、みなさん手作りスノードームの楽しさを充分に味わった様子。

子どもから大人まで夢中になるオリジナルスノードームづくり、みなさんも体験してみてはいかがでしょうか。

「世界にひとつだけのオリジナルスノード

ームを作ろう」ワークショップのお知らせ

『世田谷くみん手帖』では、11/30(土)に「日本スノードーム協会」協力のもとスノードームづくりのイベントを開催します。クリスマスのモチーフや想い出の写真、お気に入りのグッズなど、様々な素材を組み合わせてスノードームを作成してみませんか?クリスマスのデコレーションに最適です。

詳細はこちら

オリジナルのスノードームを制作

「せたがやそだち」の野菜を買える直売所

ダウン症の人たちが描きだす、調和と明るさにあふれた世界

ダウン症の人がもつ芸術性との出会い

経堂の商店街から路地を入ったところにある、静かな雰囲気の一軒家。入り口には、「アトリエ・エレマン・プレザン」と描かれたキャンバスが置かれています。玄関を入ると、アトリエからにぎやかな笑い声が聞こえていましたが、やがて制作に集中する静かな時間に包まれました。

ここは、ダウン症の人たちのためのプライベートアトリエ。1980年代に子どもの絵画教室を開いていた画家の佐藤肇さん、敬子さん夫妻がひとりのダウン症の子どもと出会い、高い芸術性に衝撃をうけたことがきっかけとなり、1990年頃から三重と東京で始められました。現在は、佐藤夫妻の娘・よし子さんと夫の佐久間さんが中心となり運営しています。

「最初に注目したのは、ダウン症の人たちの芸術性に共通した特徴があったことです。彼らの絵は、色と色が画面のなかで調和して見事にバランスをとっている。やさしく肯定的な表現で、彩りも明るい。違う作家の作品を並べても、同じ作家のものと間違われるくらい、共通した感性があるんです」と佐久間さん。

肇さん、敬子さん夫妻は、これまで注目されてこなかったダウン症の人たちの優れた作品を「アール・イマキュレ(無垢の芸術)」と名づけ、芸術としての地位を確立する活動に力を注いできました。作品が高い評価を受ける一方で、活動を受け継いだ佐久間さんたちは「なぜ、こうした表現が生まれるのか?」と、彼らの内面性に興味をもつようになります。

アトリエの作品は、鮮やかで楽しくなるような色づかいばかり

代表の佐久間さん。アパレルとのコラボTシャツを着て

心の内面を表す、調和的な作風

「絵を見た一般の人から、よく『でたらめに描いているんでしょ?』と言われるんですよ。でも、自分で描いてみるとわかると思いますが、それでは作品にならない。ダウン症の人たちは、いちばんいいバランスでの終わり方を知っているんです。それは、絵を描く以前から、調和的・肯定的な世界が彼らの内面にあるからだと思う」(佐久間さん)

現在、東京のアトリエに通っているのは、5~35歳までの37人。土日に開かれる絵画クラスをメインに、平日の午前~夕方には、自由な制作活動をして過ごす「プレ・ダウンズタウン」と呼ばれる教室があります。取材にうかがったのは、平日の午後。アトリエには4人の生徒さんがいました。

大きな机を囲んで、ゆうすけ君はクレヨンで色を塗り重ね、だいすけ君は辞書を見ながら創作文字を描き、あきちゃんはヌード画と、それぞれが自分で決めた作業に夢中になっています。布でコラージュをしていたはるこちゃんが、「ありがとう」と描いたカードをプレゼントしてくれました。

「このアトリエが、色々な人に支えられていることを彼女なりに感じているんです。だから、みんなにカードを渡すんですよ」と佐久間さん。一般にダウン症の人たちは感受性が強く、思いやりが深いと言われますが、言語表現が得意でない人も多くいます。絵を描くことは大事なコミュニケーション手段の一つなのかもしれません。

それぞれの制作に集中するアトリエの生徒さんたち

はるこちゃんの描いた「ありがとう」「楽しくね」のカード

「彼らが遅いのか、僕らが早いのか?」

教室といっても、ここでは美術的な指導はしません。佐久間さんが「僕は先生じゃないよね?」と聞けば、あきちゃんも「先生じゃない」ときっぱり。「彼らは教えられなくても素晴らしい絵が描ける。だから、自由に表現できるように、彼らのリズムに任せて寄り添うことを大事にしているんです」と佐久間さん。

佐久間さんは、ダウン症の人がもつ内面世界を “彼らの文化”と呼びます。「一般社会と違うリズムだという理由で、彼らは動きが遅いとか言われてしまう。でも、ここでは見学に来た人も含めて、私たちが彼らのペースに合わせます。そうすると文化が逆転して、見え方が変わってくるんです。彼らが“遅い”のではなくて、僕らが“早い”のだと」

「“彼らの文化”はむしろ社会にとって必要なもの」と佐久間さんは続けます。「このアトリエに来るとほっとするという人は多い。いまの社会に居づらさを感じる人は少なくないですよね。もしかすると、彼らを“遅い”と言ってしまうような文化は、人にとって何かがずれているのかもしれない」

「僕は別に先生じゃないよね?」「うん。先生じゃないよ」

クレヨンの色を何度も塗り重ねた、ゆうすけ君の作品

「ダウンズタウン」に見る新しい未来

彼らの文化を絵だけでなく、生活全般に広げて社会とつなげることができたら、アートや福祉といった分野を超えて、新しい未来の可能性がみえるかもしれない――そんな思いから生まれたのが「ダウンズタウン計画」です。

「ダウンズタウン計画」とは、ダウン症の人たちを中心にした文化発信地をつくる構想。美術館を中心に、彼らがデザインしたアトリエや住居、カフェ、畑などをもち、自分たちのリズムで生活し、一般の人も立ち寄れる場所をイメージしています。この計画は、多摩美術大学の芸術人類学研究所との共同で立ち上げられ、少しずつですが三重県で準備が進められているそうです。

現在、アトリエでは制作環境を優先して、一般の見学は基本的に受けていません。でも、こうした場所ができれば、彼らの文化を身近に感じる機会も増えるかもしれません。そこからどんな未来が生まれていくのか、その実現が楽しみです。

また、2014年の夏には、東京都美術館で展覧会も開催予定。ぜひHPをこまめにチェックしてみてください。

ダウンズタウン計画を紹介した冊子とイメージスケッチ

2009年に開催した「アール・イマキュレ―希望の原理」展の様子

(撮影:庄司直人)

_______________

アトリエ・エレマン・プレザン東京

住所:東京都世田谷区経堂

※住所の詳細は取材対象者の意向により掲載を控えています

TEL:03-6313-9906

http://www.element-present.com/

定休日:木・金曜日

※基本的に、一般の方の見学は受け付けていません。

学生の見学希望者はHPにある申し込みシートによる事前申し込みが必要です

野鳥ボランティア、加藤衛さんおすすめのバードウォッチング

(一財)世田谷トラストまちづくり 野鳥ボランティア 加藤 衛

誰もがやりたいことをやるための場所。世田谷233中根さん

個人をサポートしたかった

世田谷くみん手帖編集部(以下、くみん手帖):世田谷線が目の前を走っていて、のどかな風景ですね。

中根さん(以下、敬称略):ギャラリーの場所は住宅街にしたかったんです。三軒茶屋からも近いのでアクセスもいいんですが、基本的には人が暮らしている中にアートや表現が存在することが大事だと思うんです。ここのボックスを借りている方は、OLさんのように普通に仕事をしていて、趣味で作品づくりをするという方も多いですし。ちょうど今、奥のギャラリールームでは、英会話教室を開いているご近所の女性と8歳の生徒によるコラボ展を開催しています。

くみん手帖:一般の方が借りやすいギャラリーですね。スペースをシェアして作品を展示するこのようなスタイルのギャラリーは、今でこそ他にもたくさんありますが、いつ頃から始められたのでしょう?

中根:今年(2013年)の12月で12年目に入ります。大阪にいる大学時代の友人と始めました。その友人が、1995年の阪神・淡路大震災後に神戸元町の高架下で、今233でやっているような、ボックスがたくさん並んでいて、そこで個人がいろんなものを売っているマーケットを目にしたんです。それがすごく賑わっていたので、そういう場所を一緒にやらないかと相談されました。運営は僕が中心になってやることになったので、じゃあ東京でやろうと。

僕自身は金融業界でサラリーマンを11年やっていて、規模を問わず、企業を金融面から支える仕事に携わっていたのですが、インターネットの普及などもあって、もっとダイレクトに個人をサポートしたいと思うようになっていたんです。ちょうどそんな時に友人から話を聞いて、これなら個人が自由に発信できるし、直接サポートできると思って一緒に始めました。

地域密着とは、その地に長く暮らすこと

くみん手帖:ここのボックスを借りる際の条件などありますか?

中根:まったくないです。審査もありません。だから、いろんな人がいます。借りる期間は自由です。オープン当初から借りてくれている人もいます。不思議なことに、これはなかなか売れないかもなぁと思っているものも、長く置いていると必ずこれが好きというお客さんが現れるんですよ。最近はネット販売をしている人も多いので、ここをアンテナショップにしている人もいます。レンタル料は、小さい箱でひと月2,000円、それ以外の箱は2,400円です。

くみん手帖:この場所を選んだ理由は?

中根:ずっと三茶に住んでいたから。やっぱり、自分の好きな街でやるのが一番かなと。会社員の頃は、桜新町にある会社の寮に住んでいたんですけど、いつも三茶で飲んでいました。

飲み屋さんもたくさんあるし、酔っぱらって終電がなくなっても歩いて帰れるから(笑)。今は桜上水ですから、東京に来てからはずっと世田谷ですね。

当初いくつかあった物件候補に、「NOZAWA233」という名前のマンションがあって。看板まであったのでこの名前で営業したら看板いらないな(笑)……と考えたんですが、結局家賃が当初の予定より高いから最終的には借りなかった。その後ここを見つけて、名前だけ引き継いだんです。

くみん手帖:だから「233」なんですね。同じ場所で10年やられていると、ご近所とも仲良くなりそうですね。

中根:そうですね。オープン当初は調子に乗って騒ぎすぎて、何度か近隣の方から苦情を受けたこともあるんですが、それからはご近所さんとコミュニケーションをとったり、町内会に入ったりして、今ではお隣近所ともすごく仲が良いですよ。10年経って思うんですけど、地域密着って、結局、そこに長く住むってことに尽きるんじゃないでしょうか。そこから地域との信頼関係が生まれるんだと思います。

やりたいことをやっている人を見るのは幸せ

くみん手帖:10年以上続けるコツはなんですか?

中根:まずは、ギャラリーとしての敷居の低さから、いろんな人が集ってやりたいことをやれる環境があることが大きいと思います。それから、たとえば経堂のカフェや渋谷の専門学校とコラボレーションをしたり、力のある作家さんを海外のグループ展に紹介したり、プロデュースやマネージメント的なこともたくさん行っています。そうやって人とつながる窓口というか、レイヤー(層)をたくさん持っているというのも大事でしょうね。

くみん手帖:ここでは、様々なイベントも開催されているようですね。

中根:モノ作りワークショップ、音楽ライブ、DJイベント、インターネット放送、落語会、満月カフェ、写真部や着物コモノ連のようなサークル支援など、いろいろやっています。

人と人の出会いを演出するためには、集まるきっかけが必要なんです。そのためにも数多くやってます。

ここは、個人がやりたいことをやるための場所だから、僕もやりたいことを企画するときもあるし、みんなもやりたいことをやったらいいと思っています。たとえば、この前は麻雀好きの人たちが麻雀大会を開催したんですが、もちろん僕も参加したものの、お店としては収益にはつながらないし、楽しいけれど徹夜だから体力的にもキツイ(笑)。そもそもギャラリーという業種と全然関係ない。でも、開催した人たちも、麻雀パイやトロフィーを自分たちで揃えてくれるんです。で、終わったら「233の備品にどうぞ」って。だから僕も損得じゃないところで動かざるを得ない。でも自分のやりたいことをやっている人を見ているとこっちも嬉しくなるんです。結局、それが一番の幸せなんですよね。

「何でもやりたいことあったらここでやりましょう」

損得勘定なしにそう声をかけてくださる中根さん。みんなのアニキのような懐の深さが、人を惹きつけるのでしょう。三軒茶屋駅からも歩いて10分程度。てくてくお散歩がてら、遊びに寄ってみてはいかがでしょう。

(撮影:渡邉和宏)

プロフィール中根大輔

ギャラリー「世田谷233」オーナー。サラリーマン退職後、フリーランスの編集・ライターとして活躍。2002年12月にギャラリーオープン。毎週木曜日には、ギャラリー内からインターネット放送「世田谷Webテレビ」放送中。他にも「世田谷アートフリマ」代表、専門学校の非常勤講師なども務める。

自転車をシェアして、身軽に便利に世田谷サイクリング

放置自転車対策として、レンタサイクルスタート

レンタサイクル、コミュニティサイクルを管轄するのは、世田谷区役所、交通政策担当部交通安全自転車課。この日は担当の本田加奈子さんに桜新町のサイクルポートで、お話を伺いました。

都内最大の人口を抱える世田谷区内の住民、世田谷に通ってくる人たちは、電車やバス以外にも自転車を交通手段としてきました。しかし、人口が増えるにしたがって、放置自転車が多くなっていったといいます。その数なんと、昭和62年には約33,000台*1。主に駐輪場の不足や、駐輪場にとめるという意識がまだ低かったことが原因でした。

「駐輪場を増やしていくと、反比例して放置自転車は減っていきました。でも、駐輪場を無尽蔵に増やせるわけではないので、平成6年にはレンタサイクル事業を桜上水から始めました。駐輪場もレンタサイクルの設置場所と台数も徐々に増えていき、現在、区立の駐輪場は48ヵ所約24,000台分の用意があり、放置自転車は約2,800台にまで減りました」(本田さん)

加えて、民間の駐輪場も51ヵ所あり、約26,000台を収容できるようになっているそう。官民合わせて50,000台もの自転車を収容できるようになっています。一方、サイクルポートは桜上水、三軒茶屋(2ヵ所)、成城、経堂、桜新町、等々力に設置され、レンタサイクルを合わせて1,600台を管理するまでに拡大しています。本田さんもユーザーのひとり。利用者は老若男女さまざまで、中には、自分では自転車を持たずに、家と駅の往復にレンタサイクルを使う人もいるのだそう。

「桜新町では学生の利用者が多いです。桜新町まで電車で来て、そこからレンタサイクルに乗って大学まで行くんですが、先輩から後輩へ、便利なものがあるよと伝わっているらしいですよ」(本田さん)

コミュニティサイクルが世田谷区の縦糸に

レンタサイクルに続いて、平成17年にはコミュニティサイクルの社会実験がスタートします。東京都で2番目に広い世田谷区。公共交通機関の京王線、小田急線、東急各線の駅が点在し、バス路線も豊富です。しかし、地図を見てみると電車の線路は主に横に伸び、縦のラインの交通網が少ないことに気がつきます。これを結ぼうと始まったのがコミュニティサイクル事業。レンタサイクルと合わせて行われている、貸し借りを違うサイクルポートでできるシステムです。

コミュニティサイクルを利用できるのは、桜上水、経堂、桜新町、等々力の4ヵ所。うまく利用すれば、電車を乗り継ぐと30分以上かかってしまう経堂—桜新町間をはじめ、直線距離にしたら近いのに、乗り換えが煩わしい区間を、自転車なら15〜20分ですいすいと風を切って走ることができます。もちろん、桜上水から自転車に乗り、等々力までの7.7kmを走ってそこで返却してもOKです。

「ゆくゆくは下北沢や三茶にも拠点を置いて、さらに交通の不便を解消したいですね。まだ区民に浸透していない部分もありますが、走りながらいろいろなところに立ち止まれるので観光にも使えますし、区内に点在する会社を回る営業職の人にとっては、出発地点と別の場所で乗り捨てできるので便利に使っていただけると思います。便利さをもっと知ってもらって利用者を増やしたいですね」(本田さん)

実際に乗ってみると

借り方もとても簡単。まずは利用したいサイクルポートで、身分証明書などを提示して、利用登録をしておくこと。定期利用は人気で、ポートによっては2週間以上待つこともあるそうですが、日決め利用もカードの種類が違うだけで、借りる、返すの作業は定期利用とあまり変わりません。

私も、利用者が持つICカードをお借りして、実際にレンタサイクルに乗らせてもらうことができました。まずは通常の自転車、電動のもの、チャイルドシート付きの自転車から何に乗るかを選びます。思ったよりもたくさん、そしてさまざまな種類の自転車が整然と並んでいて、電動自転車の中にはスポーツタイプのものもあります。サイクルポートでは自転車のメンテナンスも欠かさないので、どれも乗り心地は良さそう。私は、「重いものを乗せるときなんて最初の踏み出しが本当に楽ですよ」と本田さんにおすすめされて、電動自転車をチョイス。電動自転車には、人生初乗りです。

自転車を選んだら、出入り口まで持って行き、機械にICカードをかざすとバーが開き、ちょうどスイカで改札を通るような感覚。初めての電動自転車には、軽くてすいすい進んでびっくりです。しばしサイクリングを楽しみました。そして返却するときも、スイカの要領でピッとタッチして駐輪場に入り、所定の場所に戻せばおしまい。24時間まで同一料金なので、追い立てられる感じがないのも、使いやすいと思いました。私の様子を見守っていてくれたのは、シルバー人材センターから派遣された方々で、皆、いきいき仕事をしている様子。「仕事仲間がいるのがいいですね。自転車に不具合がないように気をつけています」と、自転車をチェックしながら話してくれました。

次回は、サイクルポートに備え付けられていた直売所マップ片手に、農家巡りでもしてみよう、電動自転車で遠出してみるのもいいな、などと夢膨らむ試乗体験でした。皆さんも日々の生活に、観光に活用してみてはいかがでしょうか。

*1 放置台数は毎年10月の平日晴天の午前11時頃に調査。平成23年度までは各駅自転車100台以上、原付・自動二輪50台以上を対象。平成24年度からは実数による。

世田谷区民のための、始めやすい「太陽光発電プラン」とは?

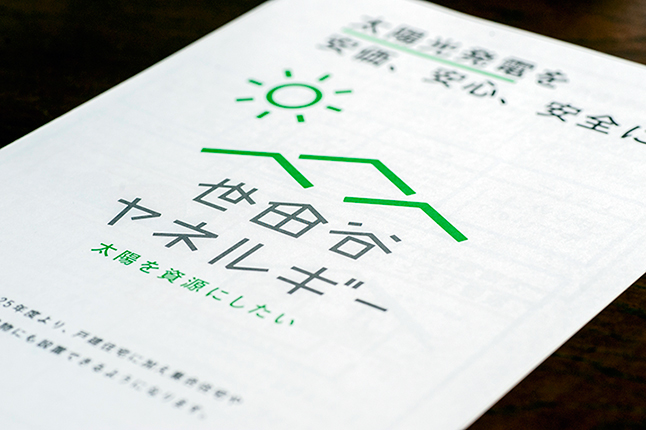

「世田谷ヤネルギー」に申し込みができるのは、世田谷区民限定

じつはこの「世田谷ヤネルギー」ですが、申し込みができるのは、世田谷区民のみ。CO2の削減はもちろん、再生可能エネルギーの普及に向けて、株式会社世田谷サービス公社がパネルメーカー、販売店、施工業者、金融機関と恊働で取り組むソーシャルプロジェクト「せたがやソーラーさんさんプロジェクト」から生まれた、世田谷区の太陽光発電プランであることが理由です。

低価格な発電システムに加え、地元金融機関の参加によるソーシャルプロジェクトのため、低金利ローンを利用することができるのが最大の特徴。もちろんパネルは、発電性能やアフターフォローに優れた国内メーカーのもの。自宅には取り付けることができるの?屋根は南向きじゃないとだめ?といったご相談から始まって、設置工事、電気工事にいたるまで、すべての工程を株式会社世田谷サービス公社が一括で請けています。

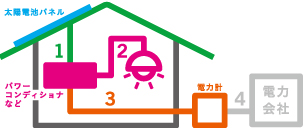

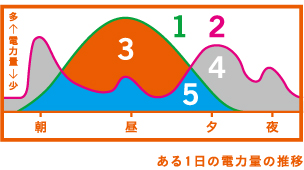

消費電力が少なければ、太陽光発電でつくった電気のうち余った電力を、電力会社に売ることができます。さらに夜間など、太陽光発電では消費電力をまかなえない時には、電力会社から供給される電気を使うため、電気が使えなくなる心配もありません。

ところで、1日の発電量ってどれくらい?売電っていくらくらいになるの?そんな疑問を、「世田谷ヤネルギー」を昨年導入した中村さくさんにお聞きしました。

発電量をモニタで確認するのが楽しくなる

「晴れると嬉しくて。今日はどのくらい発電したかな、って発電量を見るのが楽しいんです」と話す、世田谷区在住の中村さん。2012年11月に設置をして、“発電ライフ”を楽しんでいるようです。

「実家が福島県ということもあり、電気というエネルギーについて、自分も何かできないかと考えていたんです。知人の紹介もあって、世田谷ヤネルギーを知りました。世田谷サービス公社に電話をして、担当の方に来ていただきました。太陽光パネルの取り付けは、いろんな業者がいると思いますが、やはり世田谷区が運営しているというのは安心ですね」(中村さん)

ご自宅は南向きですが、東西の屋根。発電量は南向きに比べるとわずかに1割ほど下がるそうですが、発電できるだけでも十分と考えて、170Wのパネルを屋根に20枚置き、年間で3000kWhほど発電しているそうです。

数字で言われてもよく分からないかもしれませんが、例えば発電量の多かった5月の電気料金明細を見てみると、

売電した金額は 14,952円

請求(支払った)額は 3,908円

と、大きく売電量が大きく上回っています。この電気料金(支払った額)も、自家発電による分は費用がかからないため、従来の金額に比べるとぐっと下がっています。

※売電単価:1kWhあたり38円(平成25年度)

国からの補助金があるため、設置費用は10年ほどで償却できる範囲です(2013年10月19日時点)。パネルも10年間の保障がついていて、さらに5年の保障を追加することもできます。

「電力モニタで、発電状況を見るのは楽しいですね(笑)。しかも、売電した電力は、遠くまで持っていくのではなくて、ご近所の電力にまかなわれるのだそうです。自宅で発電した電気が、この地区のみなさんのご自宅に届くのは嬉しいことですね。何よりCO2の削減という、環境にもいいことですし、太陽光発電プランを導入して本当に良かったと思っているんです」(中村さん)

太陽が出ていれば、曇りや雨の日でも発電するのだとか。「電力モニタが青く点灯していると“売電している”ということで、オレンジになっていると“電力を買っている”ということ」と中村さんは言います。

「このモニタの表示がとてもわかりやすいので、以前から節電には意識を持っていましたが、より気を遣うようになりましたね。家族も、見ていないようでちゃんと見ていて、まめに電気を消してくれています。節電は、小さなことの積み重ねなんですよね。でも、こうしてパネルで“見える”からこそ、楽しみながら続けることができるのだとも思います」(中村さん)

世田谷発のソーシャルプロジェクト

株式会社世田谷サービス公社でこの事業を担当されている竹内忠之さんによると、この太陽光発電プラン「世田谷ヤネルギー」を1軒が導入すれば、年間で約1t以上のCO2削減になるのだとか。標準モデルの3.4kWの太陽光発電システムを設置した場合、年間の発電量は約3500kWh。昨年だけで193軒で設置され、電力の合計は750kWほど。あと250kWもあれば、1000kWを発電する郊外の大規模なメガソーラー級だそうです。

世田谷区にはメガソーラーを敷き詰めるような土地はないけれど、約88万人が暮らす世田谷には、しっかりと陽射しをうけとめるたくさんの屋根があります。「世田谷ヤネルギー」は、都市でのエネルギー課題を解決するソーシャルプロジェクトなのです。

2013年度は戸建住宅に加え、集合住宅や事務所、公共法人施設なども対象に。こうした取り組みは、今後ますます広がっていきそうです。

「世田谷ヤネルギー」についての詳細は、Webサイトにてご覧いただけます。2013年度の戸建て向け設置の申し込みは、10月末までということになっていましたが、国の補助に余裕がありそうなため、12月末まで期間を延長する見込みです。詳しくはこちらのページをご参照の上、お問い合わせください。申し込みの流れやFAQなども掲載されています。

気軽にまちのアートを味わえる、世田谷のカフェ&ギャラリー

つまみぐいで世田谷線の商店街を巡る

雨でも賑わう商店街

今年で7回目を迎えるつまみぐいウォーキング。今年はあいにくの雨でしたが、スタート前から大勢の人で賑わう三軒茶屋駅に到着。受付でお店の紹介や地図を掲載している冊子とチケットを配布され、各々つまみぐいウォーキングスタート!

まずは毎年人気のため、提供商品のソフトクリームがすぐに品切れてしまう「アーモンド洋菓子店」へ行ってみることに。このお店、なぜ人気なのかというと、“つまみぐい”と称しているイベントにもかかわらず、普段販売しているものと変わらない大きさのソフトクリームを味わえるというなんとも嬉しいサービス。チケットと交換したバニラとチョコのミックスソフトクリームは、1969年の創業以来変わらないという、懐かしくほっとする味でした。

次は今年初参加の「魚孝」へ。こちらでは甘辛に味付けしたイワシの素焼きをいただきました。

「初めて来店してくださるお客さまとコミュニケーションがとれて楽しいです。味を気に入ってくれて、他の商品を購入してくださるお客さまもいます」(魚孝さん)

お店は通常営業をしながら商品を提供しているので、買い物やカフェで休憩することもできます。お店の味を知ってから利用できるので、安心して買い物を楽しめます。

その後は若林駅の「ヒポポタマス」でプライドポテトをつまみ食いし、松陰神社前駅の「おがわ屋」でおでん種の松陰ジンジャー、世田谷駅では「いづみ家」のたぬきそば、「垣内」のまぐろの漬けにぎり、上町駅の「亜瑪羅亭」でタンシチュー、豪徳寺駅の「まねき屋」で手羽先、下高井戸駅では「エスポワール」の栗アンパン、「たつみや」のタイヤキと10店舗まわって満腹に。

自由なルートで、“つまみぐい”以外の楽しみも

つまみぐいできるお店を巡るだけでも十分に世田谷沿線を満喫できますが、せっかく沿線を歩くので世田谷名所巡りもおすすめです。

つまみぐいマップ推奨ルート上の「代官屋敷郷土資料館」では、都内唯一の代官屋敷を見学し、そこから少し足を伸ばして「豪徳寺」「松陰神社」の神社仏閣を巡りました。今回のイベントに参加し、知っているけど見る機会のなかった場所を訪れ、普段利用している商店街の知らなかった味を体験することができました。

即日完売の人気イベント

インターネットからの申込みで、即日定員に達してしまう「世田谷つまみぐいウォーキング」。事務局のNPO法人「まちこらぼ」理事長の柴田真希さんは、その秘密を次のようにお話しくださいました。

きっかけは2002年度から始まった、世田谷線沿線の駅前商店街を一斉掃除するイベント「駅と商店街のコラボレート・クリーン大作戦」を開催するうちに、掃除するだけではなく、参加者に商店街の味を知ってもらうため、掃除が終わった後につまみぐいができる連動企画を実施したそうです。

「今年で7回目を迎え、2,000人が参加するイベントに成長しましたが、最初の頃は見向きもされませんでした。1,000人が参加するようになった頃に、Twitterがはやり始め、参加しているお客さまがリアルタイムでツイートしたり、お客さま同士がTwitterでお店の情報をやり取りするようになりました。Twitterからイベントに興味を持ってくれた方が増えたと思います」(柴田さん)

イベント参加の83店舗のうち、つまみぐいできるお店は1人10店舗まで。提供する商品には限りがあるので、人気店を巡りつつ、どのようにお店をまわるか考えるのもイベントの醍醐味です。

「最初はつまみぐい用に商品を分けていた店舗も、いまでは通常の商品を提供するお店が増えています。アンケートでは、お腹がいっぱいになり満足しました、との声も多くいただいています」(柴田さん)

当日は世田谷線沿線を普段から利用している主婦の方はもちろん、日中は仕事などで商店街を利用することがほとんどない会社員の方など、たくさんの方が楽しんでいました。ぜひ、来年はご家族で参加されてみてはいかがでしょうか。

独自の道を追求するシニフィアン シニフィエのシェフ志賀さん

昔からあるパン屋さんと共存できる形に

世田谷くみん手帖編集部(以下、くみん手帖):「シニフィアン シニフィエ」のオープンは2006年10月なので、今月で7周年ですね。もともと、この立地を選ばれたのはなぜですか?

志賀さん(以下、敬称略):ここに縁があったと言えればいいのですが、実は何にもなくて(笑)。オーブンの背が高いので、スケルトンで3.5mくらい高さがある物件が必要でした。当初は、吉祥寺や三鷹、ギリギリ杉並区あたりで探しましたが、全然なくて。やっと見つけた物件がここだったんです。

くみん手帖:お客様はどのような方が多いですか?

志賀:僕のお店は、近所のお店の客層とバッティングしません。パンは日常品なので、普通は半径300mで勝負するんですけど、近所のお客様に頼らないパン屋を目指しました。

商圏は全国です。そのため、通信販売もしています。有名なパン屋ができたから、昔からあるパン屋さんが潰れるというのは僕的には嫌なので、共存できる形がいいなと思っています。僕の出勤時間は毎日22時ですが、そこからパンを作って終わりです。なので、オーナーが営業中にいないという、ヒドいパン屋です(笑)。

くみん手帖:作ることにフォーカスしてらっしゃるんですね?

志賀:はい。もともとお店というのは、そこの商品が並ぶことで一番いい雰囲気やイメージを作ることがすべてだと思っているので、それに全力投球するだけです。

健康のためにパンでできることをやっていく

くみん手帖:パンといっても何種類もありますよね。それぞれの個性を引き出すために、研究もされてこられたのでしょうか。

志賀:それはパンだけをやっていてもダメなんです。食事って、パンもおかずもデザートもあって成立するでしょう?まずは、自腹を切って勉強することが大事だと思います。僕は、24、5歳から今までずっと続けています。お金はそれにしか使ってないですよ。フランス料理も和食もイタリアンも、食べられる料理すべてを知りたいんです。自分がいろいろ食べてきたから、最終的なパンの味の落としどころが決められる。自分でゴールを決めないと作れませんから。

くみん手帖:逆に食べる方に求めることはありますか?

志賀:ありません。それは嗜好品だから。一つひとつのパンに、このパンの味はこうあるべきという自分の想いがないと作れませんが、その僕の想いと食べ手の想いがマッチした時には、喜んでいただけるのかもしれないですね。

ただ僕が考えているのは、食べるというのはその人の健康を維持することなので、気を使っていただけたらいいなと思います。食事全般ですけど、その中で、パンでできること。素材の追求も含め、それをできるだけやっていこうと思っています。

パンの特化した美味しさ以外は捨てる

くみん手帖:『世田谷パン祭り』は“発酵”がテーマですが、志賀さんは低温長時間発酵のパイオニアと言われていますね。

志賀:その方法は僕が30歳の時、師匠から教わりました。20世紀梨がなんで柔らかいのかというと、完熟する前に穫ったら1カ月寝かせて糖度を上げて出荷するかららしいんです。パンもそうすれば美味しいかもしれないと。僕は、発酵時間に12時間はみた方がいいと思っています。

くみん手帖:「世田谷パン祭り」ではトークショーも行われるそうですが、そのような場で技術をオープンにしているのはどんな想いからですか?

志賀:僕の場合、伝統的な作り方を踏襲しないで、自分なりにアレンジして作っています。基本は大事ですが、アレンジする楽しみを持ってもいいんじゃないですか?という想いで、オープンにしています。

でもね、僕のイメージとニュアンスですべては進むので、レシピを出しても同じものは作れないです。作る人の考え方や人間性が違うと同じものにはならないですよ。

くみん手帖:その人間性で大切なことは?

志賀:“どれだけ捨てられるか”かな。ある一つのパンの、特化した美味しさはどこか。それ以外は全部捨てる。そのパンの良さをとことん、そこだけを表現できるようにしていく。パン作りって、そういうことです。

「寝る時間と食べる時間以外は、働いていていい」と話す志賀さん。一つのことを追求し続けるストイックな姿勢とは裏腹に、穏やかで物腰の柔らかい人柄がまた魅力的です。そんな志賀さんから生み出されるパンは、素材の味が存分に活かされた感動の味わい。10月14日の「世田谷パン祭り」で、ぜひ「シニフィアン シニフィエ」の唯一無二のパンを味わってみてください。

プロフィール

志賀勝栄

1955年生まれ。(株)アートコーヒー、(株)ユーハイムを経て、2006年「シニフィアン シニフィエ」を下馬にオープン。著書『酵母から考えるパンづくり』(柴田書店)など。

[9月の特集] パンを楽しむ祭典「世田谷パン祭り2013」